О золотом правиле нравственности, Александре Зиновьеве и обходе редакторских запретов с помощью кавычек

Во второй беседе доктор философских наук, академик Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов вспоминает о том, как были приняты философским сообществом его исследования золотого правила нравственности, рассказывает о кафедре этики философского факультета МГУ и своем переходе в Институт философии РАН. Часть интервью посвящена воспоминаниям ученого о годах знакомства с Александром Александровичем Зиновьевым.

Беседа записана в рамках совместной исследовательской программы Института философии и Фонда «Устная история».

Последняя встреча с О.Г. Дробницким. Стажировка в ГДР в 1970-1971 гг. Статья «Золотое правило нравственности». Обход редакторских запретов с помощью кавычек. О развитии и причинах распространения темы Золотого правила нравственности. Осмысление природы и сущности морали. О мышлении как грехопадении. Этика как ключ к пониманию философии. О своем понимании темы «Философия в публичном пространстве». О негативном отношении к философам в обществе. Философия как утопия культуры. Об истории философии. О кафедре этики философского факультета МГУ в 1970-80-е гг. Знакомство с А.А. Зиновьевым. Возвращение Зиновьева в Россию в 1999 г. Общение с ним. Этическая позиция Зиновьева. Переход в Институт философии. Командировка в Прагу. Атмосфера и сотрудники сектора этики. О своем отношении к Институту философии.

О золотом правиле нравственности, Александре Зиновьеве и обходе редакторских запретов с помощью кавычек

Ольга Прокофьевна Зубец: Салам Керимович, мы остановились в прошлый раз на вашей последней встрече с Дробницким, и речь шла о вашей статье «Золотое правило нравственности» и вообще о Золотом правиле, которое, как вы сказали, вы привезли из Германии. Что вы имели в виду?

Абдусалам Абдулкеримович Гусейнов: Последний раз я видел Олега Григорьевича на кафедре этики МГУ. Я как раз помню его фразу, поскольку это оказалась последняя встреча. Он сказал: «Салам Керимович, я слышал, и вы совершили грехопадение». Я спросил: «Что вы имеете в виду?» — а он говорит: «Я имею в виду, что вы тоже подготовили книгу о том, что такое мораль». Речь шла о книге «Социальная природа нравственности», которую я в это время заявил и, возможно, уже сдал в издательство, я этого точно не помню. Он как раз готовил книгу «Понятие морали», которая вышла уже после его трагической гибели в 74-м году. В этой книге, в библиографии, он сослался и на статью «Золотое правило нравственности».

Статью эту я привез из Германии. Я был на стажировке в ГДР, она длилась с ноября 70-го по июнь 71-го года. Когда приехал в ГДР, я посмотрел на ситуацию и стал изучать литературу научную: это всего несколько книг, это можно быстро и легко сделать. Но там хорошие библиотеки, и вся западная литература была открыта и доступна. Во всяком случае, проще до нее было добраться, чем в Москве, и тогда я принял решение, что специально разработаю программу по освоению немецкого языка, ибо простого пребывания в стране недостаточно, чтобы язык усвоить, надо целенаправленные действия для этого предпринимать. Я записался на дополнительные курсы, поменялся с одним из студентов общежитием, пошел в немецкую среду и одновременно решил поближе и получше познакомиться с немецкоязычной литературой. В процессе работы я наткнулся на Золотое правило нравственности, стал этим заниматься, и так получилось, что в период пребывания в Германии я на нем и застрял.

По приезде я подготовил статью под названием «Золотое правило нравственности» и сдал ее в «Вестник Московского университета», раздел «Философия». Заведующим кафедры был Анисимов Сергей Федорович. Он приходит однажды и говорит, что на заседании редколлегии сказали, что он пропагандирует евангельские вещи, — они выступили против этой статьи. Я спросил Сергея Федоровича, как он думает, а он сказал, что поддерживает и считает, что это очень хорошая статья. Раз так, я сказал, давайте доказывать, что это не евангельские истины, что Золотое правило было в культуре до появления Евангелия, что оно имело совершенно другие источники, не связанные с возникновением религии. Он с этим согласился, и, конечно, ситуация была неловкая, я — доцент факультета, вполне нормальный, лояльный, к которому по работе никаких претензий не было, а «Вестник МГУ» — это издание философского факультета. Доцент подает статью, им подготовленную, журнал не берет, — это совершенно неловкая ситуация. Они хотели предложить мне любую статью, но не эту, а я говорю: зачем любую другую, если эта — моя.

В итоге было много всяких разговоров. Они говорили: «А что, если мы Золотое правило поставим в кавычки?». Я говорю: «А что, поставьте в кавычки». Почему бы и нет? И что это будет означать: то ли это правило не золотое, что это фигуральное выражение, но ведь никто не сомневается, что это фигуральное выражение, то ли это будет обозначать само название статьи.

Как бы то ни было, без каких-то существенных изменений в тексте статьи, но именно благодаря тому, что название «Золотое правило» было поставлено в кавычки, статья и вышла. Это второй случай, когда кавычки меня спасли. А первый — с моей статьей по кандидатской диссертации «О происхождении нравственности». Я эту статью подготовил и сдал в «Философские науки». Она называлась «О происхождении нравственности. На материале развития института кровной мести». Общая идея статьи: господствовало мнение, что люди вступают в общество, охваченные зоологическим индивидуализмом, и само становление общества выступает одновременно как способ преодоления и обуздания зоологического индивидуализма, и нравственность является одним из механизмов, благодаря которому обуздывается зоологический индивидуализм. Это мнение в литературе было широко распространено. Оно прямо не совпадало, но в принципе это было то же самое представление, согласно которому нравственность есть отличительный принцип человеческого общества, и поскольку общество формируется в процессе трудовой деятельности, складывается кооперация, дисциплина — и соответственно формируется нравственность. Вот была общая схема. Моя идея была другой: что нравственность формируется уже в процессе развития общества и формируется по мере того, как внутри первобытной общины начинается процесс вычленения отдельных индивидов в качестве самодеятельных единиц, и формируется отношение личность — общество. В рамках этого и начинает складываться нравственность — вот была общая такая мысль.

Мы уже говорили, что она вызвала нарекания, что это противоречит трудовой теории справедливости, — уже после того как эта статья вышла. А до того как статья вышла, случилась такая коллизия. Я исходил в статье из того, что есть первобытное стадо, орда, и затем следующая стадия развития первобытного общества — это складывание родового строя. Схема была не моя, она была принята в то время в науке, которая исследовала становление человека в обществе. Я от этого отталкивался и говорил, что именно на второй стадии, когда формируется кровно-родственная структура общества, переход от первобытной стадии собственно к родовой, когда начинается обособление людей внутри племени в качестве отдельных родов, и тут уже возникает отношение род — племя, а затем начинается естественное разделение труда между мужчинами и женщинами. И здесь второе разделение, особый статус члена рода, особый статус естественного разделения труда, и уже возникает какое-то отношение отдельных индивидов к целому. Отдельных индивидов не как частных единиц, а как тех, которые представляют какую-то группу, а первобытное стадо — это, напротив, такая ситуация, когда внутри стада в принципе нет никаких различий.

Первобытное стадо отличается тем, что стадо действует, как если бы это был отдельный индивид, и внутри немыслимо, чтобы могли складываться какие-то коллизии или еще что-то, ибо в этом случае оно бы не выжило.

Здесь недостаток физической силы отдельных особей дополнялся изначальной коллективной спаянностью всего стада. Когда речь шла о первобытном стаде, употреблялось слово «равенство» — чтобы подчеркнуть, что оно там являлось полным.

Эта статья очень тяжело шла, много было переделок, не меньше пяти—семи, но на последней стадии, когда была верстка, ее прочитал главный редактор, и он взбесился: как это так? Он не вникал в эти тонкости, в стадо, в родовое общество: он о первобытном стаде говорит, употребляя понятие равенство, а равенство — это ключевая вещь для коммунизма, это дискредитация коммунистических идей, это невозможно, это надо выкинуть. В «Философских науках» редакторский коллектив ко мне хорошо относился, Семен Исаевич Пружинин, брат Бориса Исаевича Пружинина был там редактором. Не только он один, там было несколько человек, и они ко мне хорошо относились. И говорят главному редактору: понимаете, у нас с типографией сложные отношения и такой начет денег мы им должны, и если мы сейчас снимем эту статью на стадии верстки, получится, что неустойку должны платить, — это нельзя. Он подумал и сказал: пусть ставит в кавычках. Я сказал: очень хорошо — и слово равенство поставили в кавычках.

Кавычки дважды меня спасли, и то же самое случилось со статьей «Золотое правило нравственности». После этой самой статьи идея Золотого правила нравственности была принята, причем этиками принята. Затем по логике на основе этой статьи стали готовить диссертацию, так как они в рамках логики норм искали какой-то пример этической нормы, чтобы провести свои логические исследования. И когда увидели статью, они за нее уцепились, и вот на ее примере исследовали логику норм, и постепенно она стала распространяться. Я помню, «Московский комсомолец» у меня взял интервью на эту тему, а потом я написал книгу популярную в форме диалога под названием «Золотое правило нравственности», и только потом я узнал, что Золотое правило нравственности очень важное место занимало в размышлениях Льва Николаевича Толстого. Но странным образом так случилось, что через исследование творчества Толстого оно не проникло в нашу литературу и общественное сознание. Я думаю, в основном из-за того, что все застряли на его идее ненасилия, отрицания насилия. На этой идее все зациклились, а дальше его размышления, его интерпретации идеи не углублялись.

Почему эта статья была принята и почему она получила широкое распространение? Я думаю, по той простой причине, что в то время споры в рамках этики разворачивались вокруг вопроса о соотношении классового и общечеловеческого содержания нравственности. И, собственно говоря, сам интерес к этике, акцент на нравственной проблематике, который был сделан даже в партийных документах, — он был связан с тем, чтобы вывести общественную лексику и общественное мировосприятие из-под жесткого контроля политической идеологии, чтобы найти какую-то другую нишу и другой язык, кроме языка классовой борьбы. Это было необходимо, это было связано и с идеей мирного сосуществования во внешней политике: если мирное существование — то должен быть какой-то язык. Язык в смысле аксиологической насыщенности — и язык общечеловеческой морали, он был наиболее подходящим и для того, чтобы отойти от жесткой идеологизации межчеловеческих отношений, когда любая вещь, любой проступок, любая ошибка интерпретировались как классово враждебное действие. И с другой стороны — чтобы и во внешней политике перейти к режиму если не диалога, то мирного сосуществования, то есть взаимно приемлемого существования в мирных условиях. Общественное сознание было заряжено на это, и Золотое правило нравственности как универсальная формула нравственного поведения и универсальный канон, который позволял идентифицировать нравственное поведение, — конечно, они были восприняты, это нашло отклик в обществе, это отклик нашло и в литературе. Хотя надо сказать, что никаких серьезных исследовательских последствий не было, если не считать того, что много лет спустя Рубен Грантович обратился к Золотому правилу и начал проводить свои дополнительные исследования, уточнения и так далее. Вот что было Золотым правилом нравственности.

О.З.: А как вам пришло в голову написать именно в виде диалога книгу «Золотое правило нравственности», которая такую долгую историю имела — эта книга переведена на столько языков? Три раза она переиздавалась.

А.Г.: Она переиздавалась три раза и последний раз — в 88-м году.

О.З.: Вы не писали ни до ни после в такой форме?

А.Г.: У меня всегда была склонность к популярной форме письменной речи, и в принципе, если взять мои тексты, они имеют такую особенность, не знаю, достоинство это или недостаток. Но они являются достаточно ясными с точки зрения того, что автор хочет сказать, и в этом смысле некая популярность, публицистичность мне всегда были свойственны. Как это случилось, признаюсь, не помню, то ли мне кто подсказал, то ли я в это время Бруно увлекался, мне трудно сказать. Там есть часть, где излагается само Золотое правило нравственности не в виде диалога, она вкраплена в общий сюжет диалогический, но построено таким образом, что один из участников диалога, Матвей приходит на лекции к Эдуарду и слушает эту лекцию.

О.З.: А правда, что имена героев книги, которые ведут беседу, вы взяли, имея в виду своих друзей, с которыми много общались?

А.Г.: Матвей — это обиходное имя моего товарища близкого, а Эдуард — нет, мне нужно было имя, которое несло бы в себе нечто космополитическое, поскольку он защищает позицию более абстрактную, более модернистскую, отсюда и это имя — Эдуард.

О.З.: Я помню, когда читала, Эдуард вызывал у меня неприятные чувства, пока не появился Эдуард Лимонов, и имя было какое-то не очень мужественное.

А.Г.: Идея была, чтобы через имя создать не то что элемент отчуждения, но элемент настороженности, чтобы имя само задало позицию.

О.З.: Вы вспомнили слова Дробницкого о том, что вы совершили грехопадение, и речь идет о сути этого грехопадения: этик-философ начинает задаваться вопросом, что есть мораль. Вы согласны здесь с Дробницким, что это своего рода грехопадение? Как вы понимаете его шутливую мысль?

А.Г.: Я, конечно, согласен с ним, и это вопрос, который стоит того, чтобы над ним задуматься. Философы всегда так или иначе приходят к этому вопросу или начинают с этого вопроса, но в любом случае этот вопрос для них фигурирует в качестве основного, центрального вопроса. Само наличие такого вопроса доказывает, что подход к морали является философским. Подобно тому как философия все время озабочена размышлением о том, что такое философия, и самими размышлениями задает этот предмет, ставит под сомнение, расширяет этот предмет. Точно так же философский характер этики можно идентифицировать тем, насколько этика задается этим вопросом, насколько она озабочена осмыслением собственной природы, специфики морали, ее совершенно особого места в человеческом существовании. Потому что вне философского подхода, скажем, в рамках социологического подхода, такой вопрос не стоит. Есть какие-то нормы, которые считаются моральными. Есть способ отношения человека к этим нормам, ну и сопоставляют, как это соотнесено с тем, что называется юридическими нормами, и со способом отношения к юридическим нормам, с обычаем. Все это просто, ясно и разъяснено: там внешняя санкция, тут внутренняя санкция, там есть законодатель, тут явного законодателя нет — это все у нас неплохо в литературе 70-х годов исследовано, прописано, но это ни на минуту не продвигает нас в понимании того, что такое мораль или нравственность. Поэтому озабоченность этим вопросом — важный индикатор, одна сторона, но это одновременно и грехопадение, понимаете?

А грехопадение почему — потому что как только задается философ вопросом, что такое мораль, он неизбежно приходит к выводу, откуда она, он хочет ее поместить в причинный ряд, он рассматривает эту проблему как эпистемологическую, а тем самым вступает в противоречие с некоей изначальной моральной интенцией.

Значит, он тем самым ставит под сомнение идею автономности морали, ее абсолютности, саму мысль о том, что человек как разумное, человечное существо — и есть моральное существо: в этом смысле это одновременно грехопадение. Тут уже ничего не поделаешь, все мышление — оно есть сплошное грехопадение, поскольку оно всегда само себя отменяет.

О.З.: И, наверное, та же ситуация с философией складывается? Она бесконечно обращается к тому, что она есть, а с другой стороны — всегда предполагается, что она не может себе задать таким образом свои границы. У Хайдеггера есть такое высказывание, что если философия полностью сделалась бы для себя ясной, и промысленной, и рационально заданной, это было бы смертельно для самой философии.

А.Г.: Да, это верно: если бы она оказалась до конца промысленной, сама себе понятной, это бы означало, что она не есть философия, это бы означало, что философия — не то, что философ создает, не тот образ или модель мира, который он создает. Как, допустим, Спиноза из субстанции все выводил или Платон из мира идей. Тогда бы это означало, что философия — это некое реальное положение вещей, которое кому-то удалось схватить в своих познавательных усилиях. Конечно, я согласен, здесь полная аналогия между философией и моралью, и не удивительно, что она полная, потому что этика — это и есть практическая философия.

О.З.: У вас были некоторые работы, статьи, посвященные напрямую этой теме, была статья о назначении философии, и сейчас вы будете делать на XXIII Всемирном философском конгрессе в Афинах доклад, который называется «Философия как этический проект». Я так понимаю, это связанные друг с другом работы, и там идет речь о понимании философии, не только морали, этики, но и философии.

А.Г.: Совершенно верно, мы этику можем как теорию, как учение морали правильно понять только в контексте философии в целом. Если мы поймем, что это одна из неотъемлемых частей философии. То есть этика может быть понята в качестве философской дисциплины. Но выявляя место этики в рамках философии, мы одновременно выясняем, что, оказывается, сама философия может быть правильно понята, если ее рассматривать именно в моральной перспективе. То есть не только философия оказывается ключом к пониманию этики, а и этика оказывается неким ключом к пониманию философии. Речь идет о такой простой вещи, что сама философия возникает в рамках моральных усилий человека, в рамках моральных усилий человека к некоей совершенной жизни. То есть к жизни не в том виде, в каком она дана и складывается, а в таком виде, какой он бы хотел эту жизнь видеть, в том виде, какой он бы хотел этой жизни придать. В рамках этих усилий возникает философия. Исторически она так возникает, и в опыте отдельных философов она так существует. И вне этого морального пафоса, который лежит в основе философствования, мы не можем понять философию в целом и не можем понять, почему она обязательно должна прийти к этике и завершиться этикой. Этика, собственно говоря, является лишь подведением итогов того, что философия изначально выступает как образ жизни.

О.З.: Проект, в рамках которого мы сейчас с вами разговариваем, называется «Философия в публичном пространстве». И насколько я слышала, многие участники, с кем ведут беседы, некоторые, во всяком случае, высказывают скепсис и непонимание самой темы — философия в публичном пространстве. Хотя бы потому, что вызывает сомнение соединение этих двух понятий — «философия» и «публичное пространство». Может, вызывает сомнение само понятие «публичное пространство». Я говорю об этом, потому что знаю: вы писали о понятии политики у Аристотеля, но, естественно, это была своего рода форма критики современного понимания политики и самого политического пространства, в котором мы существуем. И мой вопрос такой: как вы понимаете эту тему — философия в публичном пространстве, о чем здесь идет речь?

А.Г.: Я могу понять, почему у некоторых коллег эта тема вызывает сомнение: это отчасти связано с тем, что сам термин «публичность» отягощен смыслами, не делающими чести, которые под этот смысл попадают, — но это чисто внешняя эстетическая сторона. Есть и более содержательная и существенная сторона, а именно: здесь есть страх, что при такой постановке опять может быть философия интерпретирована как средство, которое обслуживает идеологические, политические цели, обслуживает власть. И первый смысл, когда люди боятся, как бы философия не была разменяна на повседневную вульгарщину, — конечно, тут есть опасность, и надо себя предостерегать от этого. И второй смысл: как бы философия не была сведена до уровня интеллектуального обслуживания каких-то интересов — это тоже опасность, она реально была в истории нашей страны, и от этого тоже надо себя оберегать.

Но я бы пошел дальше: есть еще такое понимание этой темы, которое на первый взгляд кажется не таким уж страшным, а именно: философия в публичном пространстве интерпретируется как приложение философии, как практические выходы философии. То ли в форме популярных изложений, то ли в виде каких-то прикладных аспектов философии типа прикладной этики. Или, скажем, сейчас есть кафедры практической философии. То есть там, где уже речь идет о приложении каких-то логических выводов, теории аргументации — есть философская теория, а есть ее именно приложение. Приложение, скажем, в политике — учение о государстве, ее приложение в этике как учение о моральном поведении.

Такое понимание темы кажется более адекватным, но с моей точки зрения и оно неверно. Я лично эту тему понимаю совершенно иначе, а именно: каково место философии как философии в публичном пространстве, каково ее место именно в качестве философии, в качестве самой что ни на есть высшей и изысканной философской теории о человеческом существовании. То есть это на самом деле один из ключевых вопросов в понимании самого человека, а именно вопрос о том, что собой представляет мышление, разум в его высших проявлениях. Что это такое? Это важное адаптивное средство, которое призвано к тому, чтобы мы лучше, уютней, комфортней устроились в этом мире, которое должно обслуживать наше стремление к удовольствиям, наши интересы, наши потребности, нашу практическую деятельность? Или все-таки разум, мышление — это нечто существенное для самого человека и не менее существенное, чем его аффективный строй, не менее существенное, чем его стремление к пользе, не менее существенное, чем его социальные потребности, — вот о чем идет речь. Где человек выступает адекватно как человек? Не тогда, когда он функционирует как эмоциональное, чувствующее существо, не тогда, когда человек функционирует как социальное деятельное существо, а тогда, когда он выступает в качестве мыслящего существа — вот как мысль связана с человеческим существом.

В мысли человек продолжает жить человеческой жизнью, и это жизнь мысли, через мысль, благодаря мысли. Как она соотнесена с другими уровнями человеческого существа? Вот о чем идет речь. И в этом смысле философия занимает свое место в публичном пространстве, свое достойное место только тогда, когда она занимается своим делом, именно тогда, когда она рассматривает проблемы, которые в течение уже трех тысяч лет вычленялись в качестве философских проблем, и которые составили основу философских размышлений.

Когда философы остаются в рамках этих проблем и придают им такой смысл, который наиболее адекватен уровню развития общества, науки, уровню человеческого развития, той человеческой ситуации, в которой мы сегодня находимся. Короче говоря, если философия связана с человеческой способностью мыслить, она не может не представлять интерес для любого человека, поскольку человек и есть мыслящее существо. Понятно, почему поэзия нравится людям, понятно, почему музыка нравится, и понятно, почему философия не всегда нравится, понятно, почему ее не любят, — это отдельный вопрос, который надо исследовать, почему философию не любят, где основные точки, из-за которых ее не любят. Они известны, над ними философы задумывались. Я думаю, негативное отношение к философии, которое существует в обществе, которое не сегодня возникло, — оно сопровождает философию с момента ее возникновения, оно в разные эпохи имело разный вид, разную степень интенсивности, но философы всегда оставались чужаками. Оно, может, не исключительно, но также связано с тем, что философы часто занимаются не своим делом, тогда, когда они занимаются своим делом.

О.З.: Ведь нельзя сказать, что Сократ занимался не своим делом — или все-таки своим?

А.Г.: Нет, Сократ занимался своим делом, но я тогда так скажу: тогда их ненавидят, понимаете? Тогда их не то что игнорируют, презирают — тогда их ненавидят. Вот когда занимаются своим делом, их ненавидят, а когда не своим — их третируют, презирают, говорят, мол, зачем вы нужны. Когда говорят, зачем вы нужны, сразу задается некая планка нужности и ненужности. Тот, кто задает этот вопрос: «А зачем вы, философы, нужны?» — для него уже ясно, что нужно, а что не нужно. Уже этот вопрос, если его подвергнуть философскому исследованию, анализу, сам себя дискредитирует. Я лично думаю, что философия имеет свое место в публичном пространстве, и это — именно место философа. Не должна она подделываться ни под политолога, ни под журналиста, ни под менеджера. И адекватность философии в публичном пространстве не измеряется тем, в какой мере философы обсуждают жареные вопросы.

О.З.: У вас есть еще одна идея, которая, мне кажется, связана с этой темой, но немного в другом ракурсе, хотя, конечно, в согласии с тем, о чем вы говорите. Это работа «Философия как утопия культуры». Философия, получается, выполняет какую-то задачу?

А.Г.: Конечно.

О.З.: То есть запрос культуры общества в виде задания некоторой утопии?

А.Г.: Да, конечно. Я думаю, что философия, этика и мораль выполняют одну и ту же функцию, но только в двух разных аспектах: мораль — в том, что касается практического поведения, а философия — в том, что касается интеллектуального кругозора мысли. Философия является утопией культуры в том смысле, что философия задает мыслительный интеллектуальный каркас, в рамках которого только может существовать культура, в рамках которого возникает многообразие форм культуры. Ведь если мы мысленно охватываем мир, мы относимся непосредственно, то есть чувственно, а если мы относимся посредством разума, у нас должно быть какое-то цельное представление о мире. Но мы его все равно не можем иметь — цельное представление о мире, которое было бы точным, как какие-то фактические утверждения. Это должна быть какая-то интеллектуальная мыслительная модель, это должен быть мысленно заданный образ мира, и философия задает этот образ мира. Она задает этот образ мира в виде конечных предельных понятий, и в этом смысле она является утопией культуры, потому что философия фиксирует некую человеческую неудовлетворенность тем состоянием мира, жизни, который наличествует, и задает некую перспективу. Она задает эту перспективу интеллектуально, то есть она мыслит какой-то другой мир, который лишен тех недостатков, которые нас не удовлетворяют. В этом смысле она имеет отношение ко всем формам культуры и является утопией культуры. Это относится и к Платону: мир идей — это некий идеальный мир, который выступает образцом для реального мира. Это относится и к Аристотелю, который задает некую утопию культуры, основанную на научном знании, научную утопию. Кант создает некую утопию, основанную на морали и праве, и гегелевская философия — это утопия мира, которая дает идеальную модель того, как складывалось развитие человечества и к какому своему завершению и совершенству это развитие придет. Разве это не утопия? Он дает всю картину развития человечества в историческом и интеллектуальном отношении, где свое место находят все формы культуры, искусство, религия, философия, мораль, нравственность, право — все там место находит. Любая философская система так строится. Конечно, уже философы не осмеливаются и в силу накопившегося объема научных знаний, и невозможно уже строить такие системы, как Гегель строил, но это сути дела не меняет. Они все равно доходят до какого-то исходного принципа — как тот же Хайдеггер до принципа «Dasein», из которого выводится все остальное и который является ключевым для понимания всего остального, поэтому не случайно он о технике нашел что сказать и о каких-то других вещах. Философия — это утопия культуры, и если мы немножко трезво взглянем на философию, на весь строй понятий, которыми оперирует философия, (но даже взять logos, субстанцию, ничто) — это все некий утопический конструкт: кто, где это все видел, где это все существует? Конечно, это все выдумки философов, но это такие выдумки, которые необходимы, чтобы существовали все другие выдумки, например, литература, театр, это же тоже выдумки. Есть язык, который является основой разных форм культуры, является средством коммуникации, информации и всех прочих идей. Без языка ничего не может быть, но язык именно в прямом смысле, в котором им занимается лингвистика. Точно так же должен быть язык в мыслительном понимании, содержательном, для того чтобы все это состоялось. Этот язык дает философия, философы и возникли как люди, которые как раз и занялись языком, которые само стремление человека к лучшей жизни повернули в интеллектуальное русло. Поэтому философия — это утопия культуры, в хорошем смысле.

О.З.: На одной из конференций, посвященных истории философии, о том, что есть история философии, вы высказали мысль о плюралистичности истории философии, о том, что, собственно, сколько есть настоящих философов, столько есть и историй философии. Мой вопрос многослойный. С одной стороны — это более просто — о том, как вы, когда писали о социальной природе нравственности и вдруг вырвались в пространство истории философии и стали очень основательно заниматься и написали «Краткую историю этики», «Античную этику», работы по Аристотелю, потом «Пророки и мыслители», то есть это исторический момент вашей биографии, — как это случилось? А с другой стороны — это более сложный вопрос — как вам видится история философии у философа Гусейнова, то есть что здесь наиболее качественное, своеобразное?

А.Г.: Здесь несколько аспектов. Первое: как получилось, что я занялся и стал много времени уделять истории философии, а точнее — истории этики. Я не могу на этот вопрос ответить. Так складывалось, и было связано с характером моей педагогической деятельности. Я, собственно, всегда читал спецкурсы по истории этики, и даже в общем курсе я читал только первый раздел — предмет и исторический экскурс. Чисто эмпирически это было связано с преподаванием, но это не ответ на вопрос, потому что тогда возникает другой вопрос: почему вы в преподавании остановились на этом, а не стали другое вовлекать? Что касается многообразия жанров историко-философских исследований, это конечно, очевидная вещь: жанров истории философии много и, в частности, наиболее интересный жанр, который даже плохо зафиксирован как жанр и который является чем-то новым, а именно свойственным последнему столетию, а может быть, ему полтора века — это авторская история философии. Когда занятие тем или иным философом или той или иной философской темой становится способом и формой способа изложения своих собственных мыслей. Это то, что самым прекрасным образом продемонстрировал Хайдеггер, то, что у нас делал Мамардашвили. Здесь речь идет о том, что история философии оказывается самым проблемным полем философии. Если мы хотим что-то копать и вырастить новое, у нас нет другого поля, история философии является основным нашим полем. В этом качестве история философии плохо осознана и плохо освоена в нашей философской деятельности. У нас все еще существует это разделение: история философии и теория философии, а это разделение искусственное, его не должно быть.

Теория философии не может быть без истории философии — и наоборот, и если это различие есть, оно больше диктуется внешними соображениями, педагогическими или чисто техническими соображениями, что нельзя всем овладеть или овладеть всеми аспектами, но не существенными, не содержательными аспектами.

Что касается моего подхода к истории философии, в моем представлении нужно с самого начала исключить, что великие философы прошлого в чем-то ошибались. Это должно быть сразу отвергнуто, тем самым отвергается диспозиция, будто ты смотришь на философа прошлого сверху вниз. В этом смысле ты подходишь к ним не как исследователь, не как аналитик призван расставить все по своим местам, эта позиция изначально должна быть исключена. Это то, что я в последние годы стараюсь культивировать, и отчасти это является контрастом к тому подходу к истории философии, который культивировался и практиковался в советские годы в рамках марксизма. И то, что в моих публикациях имело место, и в других, когда подход к истории философии должен был быть всегда марксисткой критикой, то есть исходить из того, что все это решено, преодолено марксизмом как высшей точкой философского развития. Может, отчасти, как реакция на это, я пытаюсь подойти по-другому, у меня язык не повернется сказать, что Аристотель в чем-то ошибался, Платон, Спиноза, хотя я понимаю, что это разные люди — Спиноза и Платон, но сказать, что этот ошибался, а этот был прав, нет — этого я не могу сделать. И кстати, тот факт, что я не могу этого сделать и сознательно держусь, чтобы этого не делать, как раз доказывает, что сам я являюсь учеником философским по отношению к ним. Я являюсь профессором философии, но не философом. Если бы я в каком-то смысле ставил себя наравне, вот тогда я мог бы их отвергнуть, так же, как они всегда делали по отношению к друг другу. Всегда последующий отрицал другого и намечал иной путь.

О.З.: Извините, я вас перебью, но тут я не совсем с вами согласна. Когда вы пишете книгу «Великие пророки и мыслители», вы прямо, открыто постулируете это положение, вы подходите ко всем героям этой книги — не все они философы, но тем не менее мыслители. Вы хотите пройти тот же мыслительный путь, что прошли они, принять их идею и понять через это принятие, но тем не менее в этой книге вы создаете свою концепцию морали и даете свой ответ на соотношение между счастьем и добродетелью. Это не имеет форму критики, но это все равно способ философствования. Это не профессор тут говорит, а именно со-мыслитель, равный с ними мыслитель.

А.Г.: Это конечно. Первый пункт, который я сказал, что не признаю, не допускаю, что они могли ошибаться. И второе: действительно, я стараюсь вжиться, не то что пройти их путь, вряд ли это нужно. Я хочу пройти их путь, как если бы я это думал, пережить, это что-то похожее на то, как писатели отождествляли себя со своими героями.

О.З.: У Бергсона есть такое высказывание: не то чтобы я читаю Платона, Аристотеля, их аргументы, из них вывожу что-то еще, а наоборот — я прихожу к их идеям, я должен помыслить их, для того чтобы они существовали.

А.Г.: Но именно благодаря тому, что я хочу их помыслить, и не обязательно, что они так должны были мыслить, я все равно должен выбирать. Я выбирал, когда писал книгу «Великие пророки и мыслители», я не мог взять их всех. Это тоже выбор, я тоже смотрю под определенным углом зрения. Конечно, я вполне мог отнести такой подход к авторской истории философии, то есть — это не исследовательская философия, там не стоит вопрос о том, чтобы отследить все источники Толстого, Эпикура, на которые они опирались, когда делали те или иные выводы: это было бы как раз типично для исследовательского подхода. Там не ставится задача изложить достаточно полно весь состав их учений, что было бы необходимо для школьной истории философии, если бы, скажем, речь шла об изучении этого предмета как отдельного урока. Здесь речь идет именно о размышлении над определенной проблемой, в данном случае — одной из ключевых проблем для этики, отношение добродетели и счастья, и второй аспект этой же проблемы — о соотношении автономии воли, всеобщности или абсолютности морального закона. Как эти совершенно исключающие друг друга вещи могут соединяться — точно так же, как добродетель и счастье, как они могут соединяться? И какие варианты предлагались мыслителями и духовными лидерами, которые в этом отношении оказались наиболее успешными? А наиболее успешными они оказались по тому критерию, что их учения закрепились в культуре, в общественном сознании.

О.З.: Есть еще целый ряд вопросов, они совершенно разноплановые, даже не знаю, может, не стоит их искусственно объединять. Просто я вас спрошу, потому что сам жанр устной истории многое предполагает: и историю мысли, и каких-то фактических вещей. Во-первых, я хотела вернуться к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, речь уже пойдет о каких-то фактах. Мы тогда остановились, что вы — на кафедре этики. Как вы сейчас вспоминаете атмосферу кафедры? Там все было, наверное, непросто, и были какие-то конфликты? Как вам видится кафедра того времени, 70—80-е годы, что это была за кафедра? Сейчас вы ею заведуете, и она — другая, столько времени прошло. Вот тогда какая она была?

А.Г.: Я затрудняюсь в каких-то характеристиках более-менее ясных описать кафедру. Я могу сказать такую вещь. По отношению к кафедре этики, на которой я провел много лет, у меня не сохранилось того теплого, уютного чувства, как это было на кафедре философии гуманитарных факультетов, где я провел первые пять лет своей преподавательской деятельности. В этом смысле кафедра этики не была единой с точки зрения социальных настроений и эмоционального фона, она была разнородной. Но она была центральной, лидирующей в том, что касалось этических исследований в стране, и в этом смысле составляла очень хороший и позитивный контраст сектору этики Института философии. Отличалась она и от кафедры этики и эстетики Санкт-Петербурга, то есть Ленинградского университета, потому что больше уделяла, московская кафедра, теоретическим проблемам этики. Далее — эта кафедра никогда не занимала ретроградных позиций в том, что касалось различных точек зрений. Скажем, было несколько сюжетов, когда осуществлялась критика в рамках этики, были какие-то проявления того, что называется идеологической борьбой. Например, под подозрением все время находился Дробницкий. Или конфликт, который возник с публикацией работ Егидеса в тбилисском сборнике «Актуальные проблемы марксистской этики» в 67-м году. Кафедра этики не занимала ретроградных позиций. Единственная вещь, в которой можно упрекнуть: факультет изгнал, не провел по конкурсу Самсонову Тамару Васильевну, доцента кафедры. Но по персональным основаниям: она вышла замуж за Егидеса Петра Марковича, а он был такой боевой человек, участвовал в акциях, связанных с поддержкой Сахарова, потом уехал на Запад. Я, к сожалению, эту историю полностью не то что не помню — а никогда и не знал как факт. Это то, в чем можно упрекнуть, но это относится больше к факультету, чем к кафедре, а так кафедра всегда старалась занимать позицию, которую можно назвать более-менее прогрессивной, научной. В этом смысле пребывание на кафедре не доставляло нравственных или психологических проблем и осложнений. Еще один момент, который очень важно подчеркнуть: мы были вольны писать, читать и преподавать то, что считали нужным, и практически никто никогда не интересовался, что и как мы читаем, — здесь была не то что широкая, а полная свобода. Но это означало, что если кто-то не то читал или не на уровне — это тоже сходило с рук.

О.З.: Я училась в 70—80-е годы, и на кафедре этики были, даже для сегодняшнего дня, очень на высоком уровне какие-то вещи — и одновременно с ними что-то совершенно уму непостижимое. Целый спецкурс про коммунистический идеал.

А.Г.: Конечно, но что уж сделаешь, одно дополняло другое, так я считаю.

О.З.: Мог существовать спецкурс по Сартру, Фрейду и в то же полугодие нам читался спецкурс по коммунистическому идеалу.

А.Г.: Для кафедры это характерно: все-таки они приглашали людей, которые читали по Сартру, например, Тамара Андреевна Кузьмина, или, скажем, когда меня Анисимов перетаскивал с кафедры на факультет, у нас была договоренность, и он говорил, что именно читать спецкурс по истории этики. Сейчас я в процессе нашей беседы возвращаюсь к истории философии и понимаю, что, конечно, я читал спецкурс по истории этики. Но что это означало? Что я одновременно учился и открывал все это. Я одновременно обращался к философам, к первоисточникам, но и брал всю исследовательскую литературу, отечественную, немецкоязычную. Я еще будучи в Германии достал себе три тома из четырехтомной «Истории этики» Дитриха, которые он довел до Лютера; он даже не смог изложить этот огромный материал. Он, конечно, увлекал. И тот факт, что нужно было в рамках преподавания охватить довольно широко историю этики — никогда мне не удавалось охватить ее всю, я, собственно, этого и не делал, я никогда не читал этику Нового времени. Но даже если говорить об античной этике, о средневековой, ее охватить целиком, — сама задача настраивала на творческий подход, то есть тебе надо было закладывать свое понимание, иначе ты не можешь охватить. Или ты должен превратиться в пустого школяра, который просто пересказывает что-то, или должен вложить какое-то свое понимание. И отсюда так случилось, что размышление над моралью, над теоретическими проблемами, оно было замкнуто на изучении истории этики. И оказалось, что это не только плодотворно, но мне кажется, что можно мораль понять, если отсюда подходить. От социологии, психологии, от эмпирической реальности, от других педагогик, которые тоже имеют дело с моральным поведением, добраться до морали, мне кажется, нельзя — но если идти от философии, от истории философии, именно от споров, которые были в истории философии, которые каждый раз ставили под вопрос саму мораль, тогда можно выработать более адекватный взгляд.

О.З.: Даже когда сейчас думаю, с кем я вас представляю беседующим о философии, я не представляю вас беседующим с кем-то с кафедры этики тех лет, а скорее с тремя фигурами философии, может, вы со мной не согласитесь, назовете четвертого, но, мне кажется, это с Аристотелем, Толстым и Зиновьевым, которого, собственно говоря, вы сами в историю этики включили. С ним вы беседовали не только с помощью силы мышления, но и в реальности. Хотелось бы, чтобы вы рассказали историю ваших отношений с Зиновьевым.

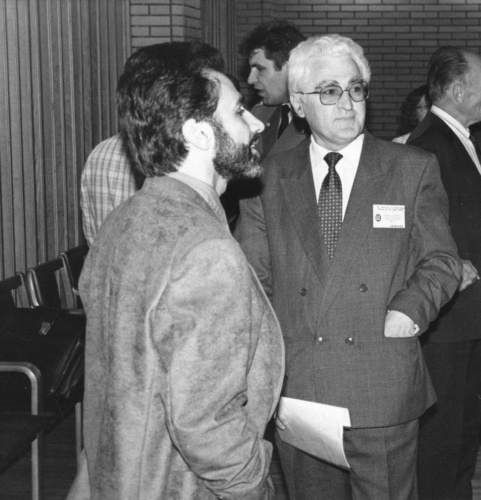

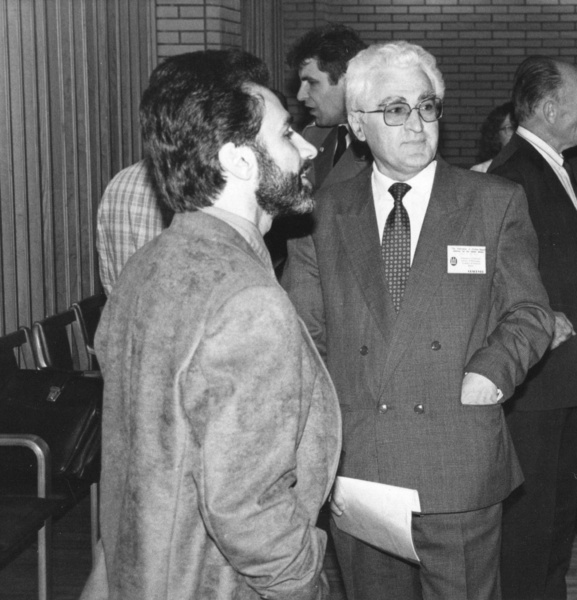

А.Г.: Это тоже неправдоподобная история. Ведь на самом деле я познакомился с Зиновьевым и увидел его — я сейчас точно не помню, но недавно беседовал с дочкой, ее спрашивал, — в конце 91-го, может, даже начале 92-го года. Я по рекомендации его близкого друга Карла Моисеевича Кантора к нему поехал в Мюнхен. Повод был случайный, я тогда сотрудничал с журналом «Воскресенье: Новая Россия». Они хотели, чтобы Зиновьев ответил на ряд вопросов. Поскольку я философ, они ко мне обратились, и так я его впервые увидел. До этого много слышал о нем, видел его однажды по телевидению, когда был на Дюссельдорфском Всемирном конгрессе, видел, как он на какой-то пресс-конференции выступал. Я очень боялся встречи, потому что знал, что он человек острый, сатиричный, и боялся, что его остроты могут поставить меня в неловкое положение, могут лично задеть. Трудно ведь сказать, тем более что это для меня не очень привычный режим общения: шутки, анекдоты и так далее. Тем не менее все оказалось иначе, он был совершенно светский, очень учтивый человек, который тут же согласился ответить на эти вопросы, сказал: «Пришлите вопросы, я пришлю ответы». Оказалось, что он знал про меня, знал, где я работал, вот так у нас начались отношения.

О.З.: Вы тогда уже были в Институте философии?

А.Г.: Да, я тогда уже заведовал сектором этики, а потом, когда он приезжал несколько раз в Москву, я тоже с ним встречался, мне было интересно. Потом мы здесь устроили вместе с Валентином Ивановичем Толстых его 75-летие в институте — это его возвращение, примирение с институтом. В зале Ученого совета мы, его знакомые, друзья собрались и устроили ему 75-летие, это было в 97-м году. Я знал, что он собирается вернуться в Москву, и возвращение — это не простой бытовой процесс, ведь у него не было здесь квартиры, ее в свое время отняли. Я уже заведовал кафедрой, и так получилось, что на кафедре освободилась ставка профессора, и я ее решил не занимать и стал держать. Окружающие не понимали, ведь заведующий сразу старается занять, чтобы не увели ставку, но я знал, для чего я делаю. В итоге, когда в 99-м году он приехал… А перед тем как он приехал 30 июня, в марте уже начался XXI век: началась бомбардировка Югославии. Это было совершенно невероятное, это все мы проглотили, все это прошло, ни с того ни с сего в Европе начали войска НАТО бомбардировки суверенной страны, и не просто военные объекты, а целенаправленно бомбардировка инфраструктуры, мостов — то есть просто разрушить. Тогда Зиновьев выступил резко против этого, а до этого он сделал ряд тоже резких заявлений политического свойства, и он стал просто опасной фигурой, и когда он приезжал в 99-м году, я хотел собраться группой людей и встретить его, но не мог найти спутников, людей, они не хотели под разными предлогами. Тем не менее Валентин Иванович согласился, мы поехали. Из нашей философской среды больше никого не было, и мы его встретили, когда он окончательно приехал, обнялись и даже где-то есть телевизионная съемка, там я в черной шелковой рубашке. Он удивился, когда увидел: это не было оговорено. Мы сразу поехали. И перед этим я говорил с деканом Мироновым для того, чтобы взять Зиновьева на кафедру этики. Владимир Васильевич отнесся положительно, но сказал: «Решать не могу, я посоветуюсь с ректором». Ректор, надо отдать ему должное, Виктор Антонович Садовничий, сразу согласился, он понимал масштаб этой фигуры, его значение. Он [Зиновьев] приехал 30 июня, и 5 июля мы были уже у ректора: Садовничий, Миронов, я и Зиновьев с женой и дочкой, был прекрасный разговор, и Виктор Антонович сделал предложение сделать Зиновьева профессором, он даже извинился за то, что вот так родина обошлась с Зиновьевым. Александр Александрович ответил: «Ну вы же здесь совсем ни при чем». Но тем не менее такой разговор состоялся, и когда речь шла о том, когда его зачислять, я сказал, что прямо сейчас надо его зачислять, мы и так долго держали это место, — и он стал профессором кафедры. Кафедра это очень хорошо поняла и приняла его.

В общении он был человек открытый, ясный, и хотя мы его освобождали от повседневности кафедральной, на наши итоговые мероприятия он всегда приходил: снобизм и всякое такое ему было совершенно чуждо. У нас сложились очень хорошие отношения, они базировались на том, что, во-первых, я понимал и принимал его мироощущение, его взгляды в том, что касается коммунизма, и в том, что касается современного западного общества. Кроме того, было нечто общее в том, что касается стилистики общения, человеческих позиций, во всяком случае после этого были близки, проводили вместе время, Новый год, шлялись по Москве, много говорили, практически не спорили.

Я думаю, ему нравилось, что мне нравится он и его взгляды, я считаю, что это было нечто единственное и уникальное в моей жизни, к сожалению, не очень долго, но все-таки более шести лет повезло иметь такое близкое общение.

Он был, конечно, человек очень цельный в том, что касается его суждений, его понимания мира и общества, — человек бескомпромиссный, его ничто не могло сбить. Вот как он считает правильным, он так и говорит, независимо от того, кто что подумает, какая ситуация, он не обращал внимания на собеседника в этом смысле. Я был свидетелем, когда он гневно, распаляясь, спорил со своей маленькой дочкой, которой было, наверное, 12 лет, как с совершенно равным оппонентом, когда та сделала утверждение, с которым он был не согласен. В то же время в человеческом общении он был привержен тем формам и привычкам, которые в советские годы в интеллектуальной среде, преподавательской, научных работников, складывались: он и я в этой среде выросли, и в этом смысле это было близко. Никогда не говорил чего-то такого, чего нет на самом деле: то есть сделать какое-то утверждение, которое не соответствует фактам, он просто не мог, даже в бытовой ситуации. Он мог промолчать, но по поводу человека, ситуации, факта, воспоминания или еще чего-либо он всегда придерживался фактических вещей; что называется приврать, может, в целях прихвастнуть, у него этого не было. Когда некоторые его знакомые даже в письменном виде ставят под сомнение его утверждения, что он участвовал в заговоре против Сталина в 39-м году, еще какие-то вещи — нет. Я ему в этом смысле полностью верю, у него просто в натуре не было, чтобы он выдумал какой-то факт. Он мог осмыслить этот факт по-своему, это да. Его друг Карл Моисеевич сказал, что Зиновьев — это гений, причем Карл Моисеевич человек интеллектуально взыскательный. Я думаю, это соответствует действительности.

Во всяком случае, в том, что касается его жизненной позиции, человеческой в том виде, в каком она им была продемонстрирована на протяжении почти 84 лет жизни, и в том виде, в каком она была описана в его литературных произведениях. У него есть повести, которые можно назвать социологическими, а именно «Иди на Голгофу» и «Живи» и, кроме того, есть две поэмы: «Мой дом, моя чужбина» и «Евангелие для Ивана». Это основные произведения, в которых он изложил свое понимание жизни, — еще в «Исповеди отщепенца», автобиографическом сочинении. Мне кажется, что я сумел обобщить его этическую позицию, и нахожу, что эта позиция обозначает очень важный этап в этике. Философия, когда занималась этикой, всегда пыталась развернуть какую-то нормативную программу, это логично. Скажем, Кант доводил до категорического императива, даже Шопенгауэр доводил до идеи сострадания, а потом философы порвали с этой традицией, и философы XX века уже не развернули таких этических программ, ни Хайдеггер, ни Гуссерль, ни Витгенштейн нам этого не предлагали. Зиновьев философией как метафизикой не занимался, он даже был ее противником, говорил, что он не философ, он имел свои претензии к философии, он не принимал саму идею многозначности философских понятий, но это уже другой вопрос — его подход к философии. Он в этом смысле оставался логиком и находился в русле аналитической традиции, и для него был идеалом научный подход, научный взгляд на вещи, то, что опирается на факты, то, что поддается однозначной интерпретации, — это была его установка. Он не может быть поставлен в философский ряд, но тем не менее в том, что касается этики, он дал новое понимание, новый взгляд, [который] состоит в том, что этическая программа возможна, но она каждый раз индивидуальна, то есть каждый человек сам должен вырабатывать себе этическую программу. Вопрос не в том, что это является его моральным долгом, а в том, что он не может не вырабатывать этические программы, он может это даже не сознавать. Это похоже на то, о чем Толстой говорил, что человек может не понимать, но он не может сознательно действовать так, чтобы его действия не имели определенного смысла, чтобы они не были направлены на какое-то определенное понимание смысла жизни. Точно так же говорил и Александр Александрович: он полагал, что если невозможно создать идеальное общество, а это невозможно, и в этом смысле он просто до конца додумал идею объективности, закономерности исторического развития, что как в природе нет добра и зла, так и в обществе — поскольку оно развивается и развертывается как объективный процесс — тоже нет. Создание идеальных обществ в том смысле, чтобы оно не имело своих теневых сторон, недостатков невозможно, но это не означает, что нужно вообще отказываться от идеала, это означает лишь, что если ты не можешь построить идеальное государство, строй его в самом себе. Самого себя доводи до такого уровня, если ты хочешь остаться на уровне этих идей. Это, конечно, была определенная философская позиция, выдержанная именно в том русле, что философия задает некую моральную перспективу, — значит, она возможна. Это значит, что она замкнута на действующего индивида, потому что другой тебе эту программу не даст, вот ты ее сам и должен выработать. Но для того чтобы ее выработать ты должен иметь по крайней мере само это убеждение. Как он выразил: «Я есть суверенное государство». Что касается Толстого, Аристотеля, я не знаю, я говорю же, что Александр Александрович был близок мне по привычкам, по быту, он любил шляться по Москве, и я любил, он предпочитал какие-то простые, даже импровизированные застолья заранее подготовленным, продуманным.

О.З.: В 87-м году вы перешли в Институт философии. Какое у вас было первое ощущение от института? Насколько вы легко здесь почувствовали себя? Чем был институт, на ваш взгляд, когда вы сюда пришли?

А.Г.: Это тоже не так просто сейчас воспроизвести, но начнем с того, что я перешел с факультета в Институт философии. Никаких негативных предпосылок на факультете не было, за исключением того, что у меня немного испортились отношения с заведующим кафедрой Титаренко, но они в основном и испортились в связи с тем, что возник вопрос о переходе. Почему я перешел? Я на этот вопрос ясно не смогу ответить, я уже говорил, что люди часто не могут дать себе отчет о тех мотивах, которые движут ими, во всяком случае, это всегда большая совокупность факторов и полностью дать себе отчет в этом невозможно. Я всегда о себе думал, что я не являюсь человеком карьерным, во всяком случае, жизнь моя складывалась таким образом, что я все время старался удерживаться в рамках профессии. И соблазны, которые были, их было не так много, но они были и когда я работал на кафедре: уйти куда-то в сторону сулило, может, какие-то выгоды, блага социальные, преимущества в денежном отношении, но я, тем не менее, оставался в пределах профессии и думал, что я человек не карьерный.

Потом я где-то прочитал у Зиновьева Александра Александровича, как нужно делать карьеру в советских условиях: не нужно специально стремиться делать карьеру, а нужно каким-то образом показать, что ты не против, и потом ничего не делать, сидеть и ждать, и карьера сложится. Когда я так вот смотрю на себя, я вижу, что я вел себя именно по этой модели.

О.З.: Но вы все-таки от чего-то отказались, то есть у вас было представление о том, что вам хочется и не хочется?

А.Г.: Это верно, да, но в данном случае, переходя в Институт философии, я понимал, что, перейдя, я становился заведующим сектором и все.

О.З.: Но сектор был не очень?

А.Г.: А это другая история, в этом смысле я думал, что не являюсь карьерным, но, может быть, в таком смысле, который вскрыл Зиновьев, это была более изощренная, хитрая форма карьеризма — не стремиться к карьере. Во всяком случае, как бы то ни было, я был в Праге, это тоже была на один учебный год зарубежная командировка, к которой я совершенно не стремился, в которую я был выпихнут фактически дружными усилиями, но когда я находился в Праге, приезжала делегация Института философии. В частности, Плетников Юрий Константинович мне сказал, что там тебя ждут, в Москве, чтобы ты пришел и возглавил сектор этики. Это было для меня полной неожиданностью, я ничего этого не знал, но когда вернулся в 86-м году в июне, меня действительно пригласил директор Николай Иванович Лапин и сделал такое предложение: перейти и стать заведующим сектором. И я согласился, учитывая, что у меня уже были какие-то трения с заведующим кафедрой, ну и потом сектор этики по каким-то канонам считался более важной структурой, так как на международные совещания отправлял делегации. Я перешел в Институт философии, знал его, конечно, плохо, я знал некоторых людей в институте, знал Валентина Ивановича Толстых, Межуева Вадима Михайловича, это меня вдохновляло, и тот и другой были факторами очень важными, которые привлекали. Знал Грушина Бориса Андреевича, знал Буеву Людмилу Пантелеевну, которая передо мной заведовала сектором этики, которая мне должна была передать этот сектор, и знал работников самого сектора. А институт как явление, особый организм я не знал, и я пришел и стал разбираться.

Картина, которую я застал, была удручающая. В чем была странность и ненормальность, которую я нашел? В институте люди должны писать статьи. Это — отчетная продукция, и за это сотрудники получают деньги, это очень хорошо. В то же время я видел, что в секторе есть люди, которые не хотят писать статьи, не знают, о чем писать статьи, никакой потребности у них нет, и они должны писать их, и они их пишут. Это мне показалось настолько противоестественным, настолько диким, что я подумал, что университет по сравнению с Институтом философии — нечто более чистое, потому что ты там преподаешь, и тебе за это платят деньги. А почему ты преподаешь? Потому что ты учился и знаешь этот предмет, а тут ты пишешь статью, которую не хочешь писать, в которой тебе не о чем писать, вот такая была ситуация. Вскоре я, конечно, обнаружил, что это касается только отдельных работников, просто в секторе этики они были концентрированно собраны, там люди были интеллектуальные, толковые, но общая атмосфера была удручающая. Как себя вести в такой ситуации? Директор, который меня приглашал на работу, сказал: «Ты должен этот сектор разогнать, его обновить».

О.З.: То есть он понимал ситуацию?

А.Г.: Да, на самом деле я был приглашен, чтобы изменить ее, чтобы авторитет этики академической был иным, и действительно — от сектора этики многое зависело.

Например, как только я пришел, едва ли не в первое полугодие, я получаю письмо, кипу бумаг от председателя КГБ, который просит разобраться и решить вопрос о возможности публикации книги Мильнера-Иринина «Этика, или Принципы истинной человечности».

А почему КГБ? Потому что сам Мильнер написал председателю КГБ, который обязан защищать безопасность нашей социалистической родины и все такое, что такую важную книгу он должен поспособствовать напечатать. Я получаю эту штуку и делаю заключение, что да, эта книга является важной частью истории нашей отечественной этики, она в свое время вызвала дискуссию, и ее надо напечатать. И когда я такое заключение сделал и отправил в издательство Академии наук, начинается новая история: издательство не хотело печатать книгу, они, оказывается, ждали от заведующего сектором этики отрицательного отзыва, потому что эта история несколько раз повторялась. Сектор этики дает отрицательный отзыв, а те говорят: «Мы не можем, так как ученые говорят, что она не подходит». А тут такое. Это пример того, что требовалось сделать.

Николай Иванович Лапин в эпоху перестройки стал директором, и он довольно успешно руководил и понимал, что в философию должно привнести новое дыхание. Он, помню, говорил: вот есть Грушин, Толстых, есть Межуев, и вы должны быть в этом кругу. В то время было партсобрание, и там обсуждалось персональное заявление Михаленко против Ойзермана, такая непонятная история. Я начал интересоваться, что это такое. Михаленко — это был сотрудник сектора истории философии, который не удовлетворял по качеству своей работы и которого решили выгнать из сектора и из Института, а заведовал отделом академик Ойзерман. И в итоге этой длинной истории Михаленко работает в институте, все нормально, а Ойзерман должен оправдываться персонально. Когда это дело осмыслил, я решил: очень интересно, Ойзерман не мог выгнать сотрудника, которого считает несоответствующим по уровню и качеству своей работы, и даже по количеству.

И я подумал, что же я могу сделать по отношению к этим зубрам, которые тут десятилетия сидят? И принял решение, что я не буду стремиться каким-то образом препятствовать их работе. Я взял курс на то, чтобы строить рядом: вот тогда я пригласил Рубена, через какое-то время Зубец появилась. Появились аспиранты, Андрей Судаков, еще кое-кто, начал строить здесь другое здание, одновременно с этим и в целом в секторе, закрутили обсуждения, круглые столы, и я стал приглашать в сектор выступать известных, хороших философов из других секторов. Соловьев Эрих Юрьевич выступал. То есть стремился поднять уровень, дать возможность, шанс и тем работникам, которые были, там же все-таки были толковые люди, например, Людмила Сергеевна Коновалова, кстати сказать, и Петропавловский Ростислав Васильевич был твердолобым марксистом, но он по-своему был нравственно цельный человек. И когда он понял, что я ему в марксистских убеждениях и писаниях не препятствовал, а наоборот, поддерживал, но при этом он увидел, что раз, два, он натыкается на то, что не может издать, его не берут, еще чего-то, он взял и сам ушел, перешел куда-то на работу в другое место, где он мог преподавать или еще что-то. То есть такая была атмосфера, и я особенно не задумывался, как институт в целом, как я тут выгляжу.

Я знал, что есть этика и в рамках этики я разбираюсь в людях, у меня были люди из других областей, на которых я мог ориентироваться. Потом к нам пришли в сектор и Межуев, и Толстых. Потом я начал вести линию, чтобы по этике защитились Соловьев, Бородай, они в свое время были очень известными философами, но еще не были докторами наук. Таким образом я вошел в институт. Институтские люди ко мне отнеслись очень благосклонно, заметили меня, по какой-то народной инициативе, которая часто тоже имеет непонятное происхождение, меня избрали заведующим отделом в 92-м году, а потом уже Вячеслав Семенович пригласил заместителем директора. Чем он руководствовался, я точно не могу сказать, потому что до этого мы друг друга не знали, а он пришел чуть позже меня, мы вместе сотрудничали над составлением вузовского стандарта по философии нового поколения. Он меня пригласил уже заместителем директора, и я вошел в эту должность. Незаметно институт и я подружились, полюбили друг друга, во всяком случае, с моей стороны — я полюбил институт и считаю, что это уникальное явление.

Кстати, Зиновьев так относился к институту. Он говорил, что лучшая должность в мире, которая существует, — это старший научный сотрудник Института философии РАН. Я вообще его воспринимаю как живой организм. Как какое-то животное, которое я не очень даже понимаю, где разные части и органы связаны друг с другом. Во всяком случае, я принимаю институт в его исторически естественно сложившемся виде и никогда не ставил задачу улучшить его, изменить или еще что-нибудь. Я стараюсь сделать так, чтобы институт развивался, процветал и жил более комфортно, но не так, чтобы я знал, каким он должен быть: я верю в некий разум института и пытаюсь его понять и ему следовать. Я бы сказал, что даже те проявления института и те сотрудники института, которые, казалось бы, очевидным образом должны вызывать негативное отношение и по справедливости вызывают негативное отношение, тем не менее, я думаю, в качестве точек, которые вызывают негативное отношение, они необходимы. Я помню, когда я пришел заведовать сектором и оказался в непривычной ситуации, нужно было распределять премию. А распределение премии, как ни странно, хотя она была не очень большой, всегда вызывало ажиотаж, так как зарплата выдается по заранее установленному канону и здесь как бы нечего обсуждать, а когда премия — это совсем другое дело. Здесь очень лично воспринимается распределение премии, это управленческое решение, которое надо было принимать, а как его принимать? Первое, что я сделал — это, конечно, отсек весь коллектив от участия в этом процессе: я решил, что это дело заведующего сектором, он должен решить, как распределять премию. Я помню, даже пытались какое-то возмущение вызвать, так как это противоречило устоявшимся канонам. Но я тут же четко сказал, что это прерогатива заведующего и никакими условиями премия не предполагает, чтобы было коллективное обсуждение решения этого вопроса. Потом я задумался, а что такое сектор. Это — цельный коллектив, следовательно, любой человек к ней (премии) причастен, в том числе и (не буду сейчас называть фамилию) человек, который вызывал откровенное и последовательно критическое, негативное отношение. Поэтому какую-то часть премии я дал всем поровну, одинаково, я не помню 1⁄3или еще как-то, остальное уже распределял: одному столько, другому столько, как считал нужным, правильным. Это я к тому говорю, что когда берется целое, нужно понимать: даже больные части, они тоже принадлежат этому целому, они тоже заслуживают внимательного отношения, пусть это отношение состоит в том, что их надо лечить.

Конечно, факультет тоже для меня остался родным коллективом, причем с 96-го года я вернулся заведовать там кафедрой. И настолько родным, что когда я перешел в Институт философии, я в это время жил в Олимпийской деревне, — а это одна линия метро от «Юго-Западной», идет до «Кропоткинской», но проходит мимо университета — и не один раз было, когда я ехал в институт и вдруг обнаруживал себя на подходе к первому гуманитарному корпусу, то есть я автоматически выходил на метро «Университет» и шел в университет: мои ноги, телесность меня по привычке вели туда. Я вспоминал и возвращался и уже ехал в институт.

Конечно, я учился там, вырос, и работал, и работаю, — очень родное для меня место и всегда считаю и рассматриваю его как родное, но институт — это уже что-то другое. Я даже не знаю, с чем его сравнить — вторая молодая жена. Все-таки именно в институте начался в творческом отношении новый период моей жизни, и нигде бы я не получил того, что получил здесь: это прежде всего атмосфера и совершенно уникальный состав идей. Здесь очень много выдающихся людей, мыслителей, и как-то так получилось, что у нас складывались уважительные отношения с Бородаем Юрием, сдружились, и он тоже перешел к нам в сектор, а это, конечно, очень сильная интеллектуальная величина.