О создании Парка Горького, его оздоровительных и агитационных функциях и знаменитых посетителях

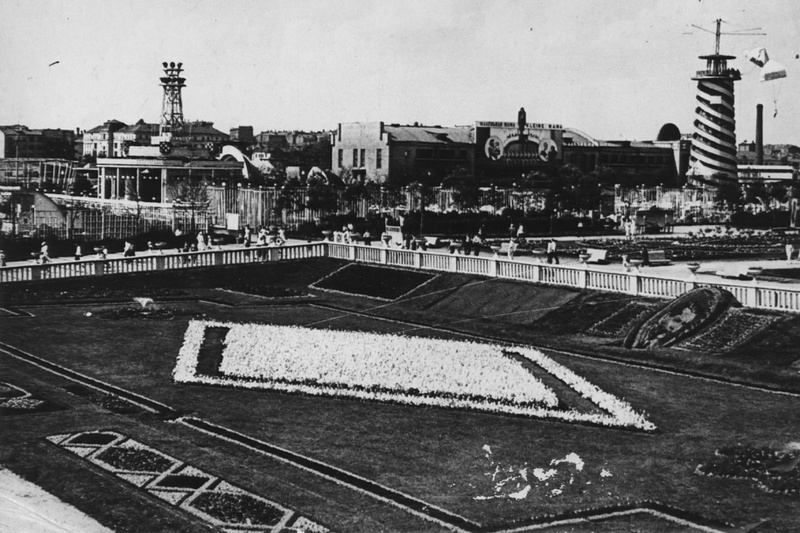

Вторая беседа с Бетти Глан полностью посвящена Парку Горького, директором которого она стала в 1929 году. Глан рассказывает о решении правительства открыть на месте пустыря и свалки у Крымского моста Первую всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку. Павильоны выставки стали основой для парка нового, советского типа, задачей которого было не традиционное развлечение публики, а пропаганда здорового образа жизни, красивого спортивного тела, культурная и научно-популярная агитация. Как многие крупные проекты тех лет, парк создавался в условиях колоссального дефицита материалов, культа экономии, но при большом энтузиазме. В планировке и оформлении парка участвовали выдающиеся архитекторы и художники — Александр Власов, Константин Мельников, Иван Жолтовский, Эль Лисицкий, братья Владимир и Георгий Стенберги и другие.

Парк стал визитной карточкой Москвы, куда обязательно приводили именитых гостей Советского Союза. Формирование положительного образа страны в глазах моральных и интеллектуальных авторитетов было важной частью программы легитимации советской власти на международной арене. Глан вспоминает высокие оценки и положительные отзывы наиболее знаменитых иностранных посетителей — Ромена Роллана, Герберта Уэллса и Бернарда Шоу, назвавшего Парк Горького «удивительным учреждением, в котором сочетается народный университет с массовым праздником».

Бетти Глан была директором парка до своего ареста в 1937 году. Под ее руководством парк достиг своего первого, довоенного расцвета.

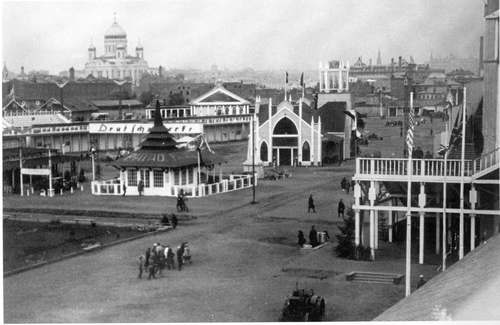

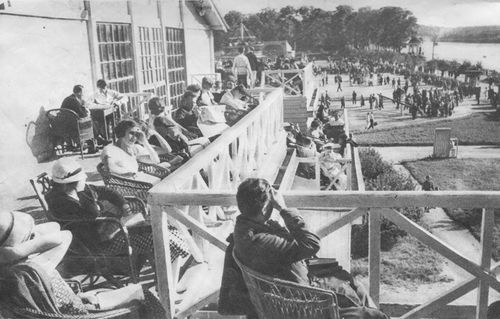

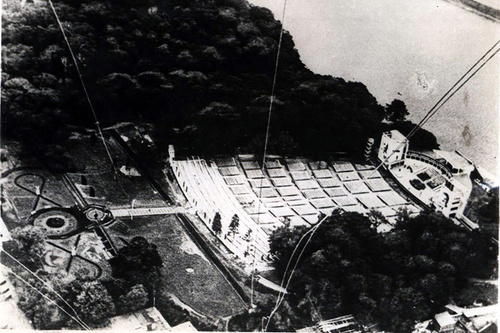

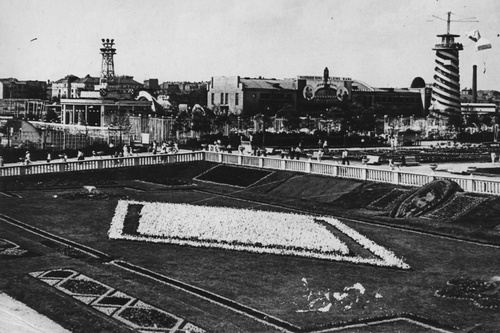

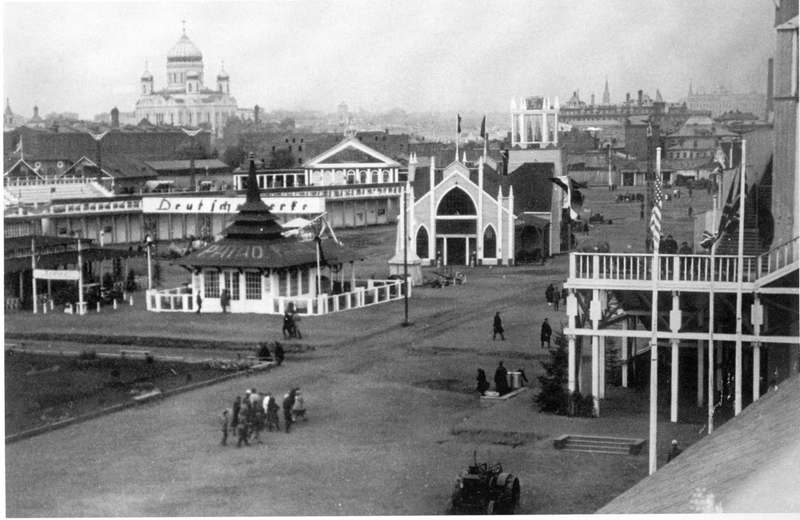

Создание ЦПКиО. Довоенная территория парка. Посещение В.И. Лениным территории будущего парка. Первая всероссийская сельскохозяйственная выставка 1923 г. на территории будущего парка. Идея К.В. Уханова создать парк культуры; поддержка А.В. Луначарского. Открытие парка в 1928 г. Назначение Б.Н. Глан директором парка в 1929 г. Сотрудники, архитекторы и художники-оформители парка; создание пространственного оформления в 1930-е гг. братьями Стенбергами. ИЗО-фабрика при ЦПКиО. Культурно-просветительная деятельность парка. Инсценировка для делегатов XVI съезда в 1930 г., ее организаторы. Проведение Дней поэзии с 1934 г. Выставка достижений советской литературы к Первому съезду писателей; приезд М. Горького на выставку. 26 августа 1934 г. – встреча читателей с писателями; выступления А.Н. Толстого и Д. Бедного. Различные встречи, проводимые в парке. Планировка аллей. Система театров ЦПКиО. История создания Зеленого театра. Всесоюзные Олимпиады художественного творчества; Праздники музыки и поэзии. Остров танцев на Голицынском пруду. Помощь хору имени Пятницкого. Оздоровительная роль ЦПКиО. Городки однодневного отдыха. Школа танцев на льду. Проведение парадов Советской Армии, елок, карнавалов. Посещение ЦПКиО Р. Ролланом в 1935 г., письмо Роллана сотрудникам парка. Отзывы Г. Уэллса и Б. Шоу о парке. Отношение советских писателей к парку. О присвоении ЦПКиО имени М. Горького в 1933 г. Цветочное оформление парка, цветочные портреты В.И. Ленина, И.В. Сталина и М. Горького. Книжные выставки-базары. Архитектурные мастерские под руководством Эля Лисицкого. Воспоминания о В.Г. Захарове.

Отрывок из мемуаров Бетти Глан, опубликованных Парком Горького и Союзом театральных деятелей РСФСР

Фрагмент второй беседы первого директора парка Горького Бетти Николаевны Глан и Виктора Дмитриевича Дувакина

Кино-Правда №17 (1923) посвящена Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке, на территории которой в конце 1920-х годов был создан Парк имени Горького.

Хроника состоит из следующих сюжетов:

– Крестьяне собирают урожай. Дети крестьян

– Всероссийский староста Калинин

– Дети рабочих. Телеграмма В.И. Ленину от детей шахтеров Щербиновских рудников с пожеланием скорейшего выздоровления

– Москва. Строительство павильонов для Первой Всероссийской выставки

– Москва. Железнодорожная станция Канатчиково. На выставку пребывают «экспонаты»

– Крестьянин в поле. Рабочий на заводе. Смычка города и деревни

– На Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке

– Анимационный план выставки

О создании Парка Горького, его оздоровительных и агитационных функциях и знаменитых посетителях

Виктор Дмитриевич Дувакин: Расскажите, пожалуйста, о парке, о Московском парке культуры и отдыха имени Горького, который возник….

Бетти Николаевна Глан: О Центральном парке культуры и отдыха.

В.Д.: А, правильно.

Б.Г.: Да, он называется Центральный парк. Самые первые пару лет он назывался Московский. А когда уже появилось очень большое количество парков вслед за ним по всей стране, он сразу же приобрел звание и статус Центрального парка.

В.Д.: А я гулял когда-то там просто со своими сверстниками. Я старый москвич, и помню даже то, что было до рождения парка.

Б.Г.: Да, парк, собственно, состоял из нескольких частей. И вот об этих нескольких частях и нужно говорить. Его первая часть, на которой в 1923 году, как вы знаете, была построена первая Всесоюзная сельскохозяйственная выставка, представляла собой свалку, пустырь. Когда я начинала свои беседы с Гербертом Уэллсом, с Роменом Ролланом, со многими другими именитыми гостями, я показывала им эту красивейшую, убранную территорию, где было много нарядных людей, которая выглядела чрезвычайно привлекательно. Когда я говорила, что на этом месте была свалка, то все они чрезвычайно удивлялись и соответственным образом к этому делу как-то так относились. На самом деле, там была самая настоящая свалка. Впоследствии, через несколько лет, Григорий Васильевич Александров, известный кинорежиссер, хотел сделать фильм, который начинался с того, что по этой свалке ходил слепой человек, его вела девочка, как поводырь, которая очень хорошо пела и танцевала. Потом эта девочка выросла и стала директором парка, превратилась, так сказать, в руководителя и так далее. Такая была фантазия у кинорежиссера, отталкиваясь от того, что вот там был такой пустырь.

В.Д.: То есть это вы были девочкой?

Б.Г.: Так предполагалось, такой художественный ход, понимаете. Что это началось с того, что просто такая вот способная девочка оказалась поводырем у этого слепого музыканта. Ну, это отвлечение. Так вот пустырь. Его территория была до Голицынского сада. Там, где две знаменитые Казаковские беседки. Голицынский сад — это уже стариннейший сад, который был построен в XVIII веке. Его деревья сейчас насчитывают двести с лишним лет — сохранившиеся деревья, там уже много подсадок. Там знаменитый Голицынский пруд, и на нем насыпной маленький остров, который потом нами был превращен в остров танцев.

В.Д.: Остров танцев?

Б.Г.: Танцев, да. Я потом дальше об этом расскажу. Это было одно из самых примечательных культурно-художественных учреждений в парке, которое имело потом большую историю, и до сих пор оно — одно из интереснейших достижений и завоеваний.

В.Д.: Это территория продолжалась до Калужской, то есть до Ленинского проспекта?

Б.Г.: Это перед Нескучным садом.

В.Д.: Перед. А налево это?..

Б.Г.: Налево выход на Титовский проезд, туда наверх на Калужскую улицу.

В.Д.: На Калужскую? Эта свалка продолжалась до самой Калужской улицы?

Б.Г.: Нет, она продолжалась до Голицынского сада.

В.Д.: Нет, до Голицынского сада в этот конец, а налево?

Б.Г.: Там были деревья уже. Вокруг пруда были большие деревья. Так что пустырь и свалка как таковая занимала место от Крымского вала — это громаднейший кусок, что-нибудь около сорока – сорока пяти гектар. Это очень большая часть. Вся центральная часть парка, включая детский городок, который был налево.

В.Д.: Правая сторона Калужской улицы, теперешнего Ленинского проспекта, была застроена?

Б.Г.: Она была в деревьях.

В.Д.: В деревьях?

Б.Г.: Да. Там наверху больница была, а перед ней был сад. И вот эта часть сада, такая…

В.Д.: А там была 1-я городская, 2-я городская и 3-я городская…

Б.Г.: И там была дорога вверх — Титовский проезд так называемый. Потом вся эта территория была освоена, в частности, напротив больницы был построен очень хороший военный городок с громадными тирами, там же было и дневное кино. Там же впоследствии была первая и единственная пиротехническая мастерская, которая создавала великолепные пиротехнические спектакли на протяжении всех первых лет, во всяком случае десяти–двенадцати лет существования парка.

Ну вот, Голицынский сад, Голицынский пруд, затем начиналась территория знаменитого Нескучного сада. Нескучный сад имеет свою историю, о нем большая литература. Он был создан в XVIII веке. Там насчитывалось более ста пятидесяти сортов разных деревьев, в том числе и очень редких пород. Одним из фаворитов Екатерины там был построен тот дворец1, который сейчас занят Академией наук. Он находится над нашим Зеленым театром, наверху Зеленого театра. Он уходит на Калужскую.

В.Д.: Это где был Этнографический музей одно время?

Б.Г.: Это дальше. Этнографический музей — это так называемая бывшая Ноева дача, это гораздо дальше. Там у нас были городки однодневного отдыха. А здесь было какое-то учреждение, которое уже давным-давно превращено в помещение Президиума Академии наук. Затем идет такая площадка и большой амфитеатр. В те времена, когда этот дворец был построен для приезда Екатерины II, там внизу, где находятся сейчас стены Зеленого театра, был пруд, на котором плавали черные и белые лебеди, и кругом были роскошные насаждения. Пять очень красивых и очень ценных деревьев осталось. Также как и в Нескучном саду, который был любимейшим местом отдыха москвичей вообще. Он еще примечателен тем, что на одной из аллей выступал Щепкин. Михаил Семенович Щепкин играл там в летнее время. Делали такую разборную сцену, и он там выступал.

В.Д.: Как же когда Екатерина приезжала, если свалка по дороге была?

Б.Г.: А ее с другой стороны подвозили. Ее подвозили со стороны Калужской, где был разбит прекрасный сад перед этим зданием. А та часть просто была отделена, мало ли было таких мест в Москве тогда? Особенно в этих краях. Больше того, там был еще, тоже совершенно в стиле архитектурном того времени, маленький гостевой домик для Екатерины, который потом нами был превращен в домик для писателей. Там работало много писателей в 30-х годах, в том числе особенно любил его Александр Александрович Фадеев. А немножко дальше была так называемая купальня Екатерины, которую превратили в чайный домик. Это был маленький классического стиля домик прямо над прудом, в глубине Нескучного сада.

В ту пору мы только следили за тем, чтобы поддерживать все это великолепное, так сказать, зеленое хозяйство, которое там было. И была построена симфоническая эстрада, на которой проводились систематически концерты и отдельные выступления. А чуть подальше был сделан городок однодневного отдыха, там же в Нескучном саду, за большим оврагом. Был построен один из очень хороших городков однодневного отдыха, и я дальше о них пару слов потом скажу. Такой же городок был сделан на Ноевой даче2, где был Музей восточных культур. Там была прекрасная территория. Там был большой музей такого этнографического типа, назывался «Музей восточных культур». Это большое, хорошее очень здание классического стиля. Оно находилось на бывшей так называемой Ноевой даче. Там была большая территория, очень красивая, и там мы сделали городок однодневного отдыха на две тысячи человек, которые приходили рано утром, проводили там весь день и уезжали в тот же вечер. Затем был перерыв в окружной дороге, и шли Воробьевы горы, в которые тоже…

В.Д.: А окружная дорога была проведена значительно позже, чем приезжала Екатерина?

Б.Г.: Да, да. Я теперь говорю о том, из чего состояла территория. Мы уже про Екатерину поговорили.

В.Д.: А окружная дорога прошла, наверно, году в 90-м?

Б.Г.: Ну, этого я не знаю. Честно говоря, меня это мало волновало. Эта территория нам не принадлежала. Это была чисто городская территория. Там получался перерыв, и потом начиналась территория Воробьевых гор, которая относилась к нам. На территории Воробьевых гор были наши книжные дворы, были наши однодневные дома отдыха, и впоследствии именно там (тоже наше новшество) был построен первый и затем второй трамплин (первый в Советском Союзе) для прыжков на лыжах. Именно там, на территории Воробьевых гор. Так что тогда наша территория была очень велика. Она начиналась от Крымского моста и простиралась…

В.Д.: До Воробьевых гор.

Б.Г.: Включая Воробьевы горы, вплоть до того места, где, знаете, большой плац внизу, на котором когда-то Подвойский Николай Ильич ставил большие массовые спектакли. Там были праздники, такое театрализованное представление «Октябрь», там была «Земля дыбом» поставлена в конце 20-х годов Мейерхольдом. Так что это очень примечательная территория.

В.Д.: Это внизу, где уже поляна, которая была перед рестораном. Ресторан был большой.

Б.Г.: Громадная поляна, да, ресторан Крынкина наверху.

В.Д.: Крынкина, да.

Б.Г.: Да. Потом там были сделаны, во-первых, колоссальные ледяные горы, которые с самой верхней точки Воробьевых гор шли через всю гору, через плато, через Москву-реку на противоположную сторону. Николай Ильич Подвойский занимался тогда этим ОСМКС — Обществом строителей Международного красного стадиона. Такое было общество, которое функционировало где-то до конца 20-х годов, и по наследству вроде бы нам Николай Ильич Подвойский передал свое, не очень большое хозяйство, а главным образом много интересных идей и много интересных задумок. Вот как обстояло дело с исходными территориями, которые отнесли к парку в 1928 году. Но теперь я хочу еще сказать пару слов об одном чрезвычайно примечательном событии.

В.Д.: А теперь не всё парк — парк ниже…

Б.Г.: После войны вся территория не была вновь освоена, и в генеральном плане теперешнего парка стоит задача освоить и включить Воробьевы горы. Несмотря на то, что там два трамплина, которые, в свое время были построены, и ряд сооружений…

В.Д.: Эти трамплины? Я думал, что вы имели в виду…

Б.Г.: Нет, эти трамплины лыжные. Мы построили в 34-м один, и в 37-м году второй.

В.Д.: Значит, тогда Воробьевы горы целиком почти?..

Б.Г.: Целиком были в нашем ведении. Целиком. Там были лыжные станции, там был один дом отдыха военных, который по дружескому соглашению мы им предоставили возможность сделать. В основном все лыжные станции и вся такая зимняя и летняя физкультурная работа велась нашим физкультурным отделом и нашими подразделениями.

Я начала говорить о том, что еще одно есть очень примечательное дело, связанное с предысторией, в какой-то мере, парка. Территорию пустыря, о котором мы с вами беседовали, в 1922 году посетил Владимир Ильич Ленин. Когда возник вопрос о создании сельскохозяйственной выставки, то было несколько предложений архитекторов, какое место взять для строительства будущей выставки. И в частности, мнение большинства склонялось к тому, чтобы взять именно эту открытую часть, которую можно было довольно легко застроить павильонами. Правда, у них были сложности, потому что довольно близко была вода. В этом углу большое строительство было вести очень сложно, поскольку рядом река. Но в этом же были и преимущества, потому что рядом река, рядом Нескучный сад, Голицынский сад и так далее. И подъезды были более или менее подходящие. И вот у нас в парке сейчас висит доска «Эту территорию посетил в 1922 году Владимир Ильич Ленин».

В.Д.: Еще когда строительство парка не начиналось?

Б.Г.: Да о парке никто и не думал! А когда шла речь только о строительстве первой Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

В.Д.: Ее я прекрасно помню.

Б.Г.: Да. И вот когда была утверждена им эта территория, то сразу приступили к строительству. И в 23-м году открыли эту выставку, которая была, как вы помните, по две стороны Крымского вала.

В.Д.: Иностранный отдел налево…

Б.Г.: Иностранный отдел был, если идти по Крымскому, налево, а основная выставка была направо.

В.Д.: В Иностранном отделе на тракторе катали.

Б.Г.: Да. На очень короткое время вся территория этого пустыря и свалки в неимоверно короткие сроки была превращена в красивейшую территорию с замечательными павильонами, которые уже к 23-му году, к весне, к лету, к началу выставки, поражали своей красотой и архитектурой. Замечательными деревянными скульптурами Конёнкова, которые так и остались потом у нас на территории и были одной из достопримечательностей. Такие прекрасные деревянные скульптуры, на зданиях сделанные.

Видимо, самый факт того, что была такая территория с десятками павильонов, с несколькими театрами, более или менее мощёными аллеями, улицами, с большими зелеными, хоть и молодыми весьма посадками, навлек на мысль такого талантливого, интересного и очень любящего и культуру, и искусство, и стремившегося к тому, чтобы сделать его достоянием широчайших масс, человека как Константин Васильевич Уханов. Он был тогда председателем Московского горисполкома, Моссовета. Уханов побывал в Германии, посмотрел там и в Австрии луна-парк Пратер, приехал и сказал: «А вот мы должны сделать парк совсем другого характера и типа, сделать его для миллионов наших трудящихся». Эту же идею горячо поддержал Анатолий Васильевич Луначарский. И если говорить всерьез, то, конечно, решающее слово принадлежало, по предложению Московского совета, Московскому комитету партии, который не только поддержал, но и развил все эти идеи и положения о превращении парка в образцовое учреждение культурного порядка, задачами которого является воспитание этическое и эстетическое и создание наилучших условий для культурного досуга и отдыха трудящихся.

В.Д.: Ведь Уханов возглавлял Московский комитет партии?

Б.Г.: Нет, он возглавлял Московский совет!

В.Д.: А Угланов?

Б.Г.: А Угланов был секретарь Московского Комитета партии. Там не лично Угланов играл роль, там и другие были, которые горячо это дело поддержали. Мы не подразделяем, не называем имен, мы говорим просто, что большую роль сыграл Московский комитет партии в решении всего вопроса.

Идея возникла, как я говорила, у Уханова, парк открылся в 28-м. Он, конечно, был на его открытии и дальше уделял ему очень много внимания. Но уже с 31-го года председателем Моссовета был Булганин Николай Александрович, бывший директор электрозавода. Всю историю Моссовета мы сейчас не будем вспоминать, мне важны те, которые имели отношение к парку. Так к парку имел отношение только Уханов, который был одним из его, действительно, инициаторов, основателей или организаторов. А вот наибольшее отношение, в смысле содержания парка, в смысле его направленности, определения всего круга его задач, имел Анатолий Васильевич Луначарский. Он входил в комиссию по созданию парка в качестве заместителя председателя, в общем, на равных началах с Ухановым. Ему принадлежали, конечно, основные программные установки для строительства, для создания этого парка.

Вы помните, мы с вами говорили о том, что с Анатолием Васильевичем знакомство мое восходило к гораздо более раннему периоду, поэтому, когда начали строить парк, Анатолий Васильевич велел меня разыскать. До этого я была еще знакома и с Константином Васильевичем Ухановым, потому что, когда он был директором и художественным руководителем Дворца культуры ОСОАВИАХИМа, теперь он называется имени Чкалова авиазавода №1, мы приходили к нему с большой делегацией в 27-м году по поводу превращения конюшен бывшего миллионера Манташева в дворец для спорта. В дворец спорта для нашего завода, который имел знаменитые тяжелоатлетические секции и целый ряд других физкультурных групп, которым необходимы были условия для занятий. Теперешний дворец «Крылья Советов» на Ленинградском шоссе был построен вот по просьбе завода и при большущем участии Московского совета и, в частности, Константина Васильевича Уханова, который дал указание во что бы то ни стало выполнить эту просьбу рабочих. Это один из самых первых заводских дворцов для спортивных занятий, который был тогда создан в Москве. Отсюда произошло и наше знакомство с Ухановым.

Когда Анатолий Васильевич Луначарский поставил вопрос перед Константином Васильевичем о том, чтобы меня принять на это дело, то тот горячо поддержал эту идею, поскольку он уже тоже знал меня по работе в дворце культуры, которая была, в общем и целом, близка — в гораздо меньших масштабах — всему тому, что предполагалось в парке. Вот поэтому вначале меня не отпускали долго из дворца (несколько месяцев), а потом по инициативе Московского комитета комсомола и, главное, по предложению Московского комитета партии я была переведена в 29-м году на работу в Центральный парк культуры и отдыха.

В.Д.: В 29-м году?

Б.Г.: Да, я была с самого начала 29-го.

В.Д.: А кто же был до вас? Кто открывал парк?

Б.Г.: Открывала комиссия! Был временный, общественный, исполняющий обязанности заведующего, как тогда называли. Меня утвердили первую как директора и художественного руководителя, а он назывался «исполняющий обязанности заведующего». Был такой Григорий Иванович Лебедев. Он был заведующий Домом крестьянина, и по совместительству его в общественном порядке назначили на период подготовки к открытию.

В.Д.: Григорий Иванович Лебедев?

Б.Г.: Да, который работал еще когда-то на сельскохозяйственной выставке в качестве заведующего Домом крестьянина. А затем он уже с самых первых месяцев 29-го года оттуда ушел по ряду причин и вернулся на свою работу. Вот тогда меня перевели в парк, назначили сначала (на какое-то время недолгое) исполняющей обязанности худрука и директора, а затем уже я была утверждена официально, распоряжением Московского совета на это дело. Но дело не в этом, а дело в том, что там помимо руководства работал интереснейший коллектив людей, что нам удалось подобрать замечательную молодежь. Важно и ценно, что начиная, кстати, и с меня, которой было тогда двадцать четыре года, и моих заместителей, и основных руководителей всех отделов (а у нас вскоре уже было двадцать восемь отделов, которые занимались различными видами работы) — это все была молодежь. Молодежь примерно от двадцати до двадцати пяти лет, ну, если не считать только начальника планового отдела, бухгалтерии, коммерческого отдела, то есть каких-то административно-хозяйственных дел, которыми занимались опытные специалисты. А эту работу вели молодые, большинство из которых кончило Академию коммунистического воспитания. Вот оттуда мы и набирали свои основные кадры. Такая была Академия коммунистического воспитания имени Крупской.

В.Д.: Я тоже слышал название…

Б.Г.: Вот оттуда были наши начальники. Но наш начальник физкультурного отдела (впоследствии очень крупный режиссер в этой области, теперь заслуженный деятель искусств), Михаил Давыдович Сегал, был в Институте физкультуры — по специальности. По театральной — работали опытные довольно деятели театра, бывшие директора театров и так далее.

В.Д.: А литературный отдел у вас был?

Б.Г.: Вы знаете, литературного, как такового, не было. У нас была режиссерская группа, которая имела около себя сценарную группу. И мы широко привлекали самых разнообразных…

У нас, если говорить о строении руководства, был главный архитектор парка. Это был замечательнейший человек, которого мы взяли буквально со студенческой скамьи, он только кончил тогда Архитектурный институт. Александр Васильевич Власов, который впоследствии прославился как главный архитектор Москвы, главный архитектор Киева, а затем уже он был президентом Академии архитектуры. Это был один из самых талантливых архитекторов того времени, ученик Жолтовского.

Могу с гордостью сказать, что и Иван Владиславович Жолтовский принимал деятельное участие в создании парка, в его строительстве последующем. С ним у меня бывали неоднократные беседы у него на квартире, в переулочке между Герцена и Горького, который чрезвычайно много интересного и полезного нам рассказал и, так сказать, завещал, как следует создать такое вот культурное учреждение для огромного количества людей с точки зрения красоты архитектуры и ее соответствия задачам, которые были поставлены. Еще там работал Каро Семёнович Алабян, потом тоже знаменитейший архитектор, и так далее. Очень большую роль мы отводили главным художникам.

В.Д.: Вы называйте, это интересно.

Б.Г.: Да. Главными художниками у нас были интереснейшие люди. Первым главным художником у нас был такой венгр Бела Уитц, один из профессоров ВХУТЕМАСа. Затем, уже в 30-м году, я привлекла на работу знаменитых братьев Стенбергов, они были несколько лет главными художниками. Несмотря на их молодость тогда, они были просто примечательными в смысле современности, нового стиля, какой-то необычайной яркости и вместе с тем полного отсутствия какой бы то ни было лубочности, которая была опасна в условиях. То есть их можно называть одними из зачинателей такого прекрасного пространственного оформления, которое имело очень большое значение на нашей территории, принимая во внимание, что ко всем большим праздникам, которые проводились у нас в парке, мы всегда соответственно украшали территорию и оформляли ее, по общему мнению, на очень высоком художественном уровне.

После Стенбергов, очень недолго, примерно год – полтора, главным художником был Михаил Филиппович Ладур, впоследствии народный художник Российской Федерации и создатель журнала «Декоративное искусство СССР». И талантливый, и очень умный, чрезвычайно прогрессивный, с огромной инициативой и такой изобретательностью в этом плане. Он и потом, уже работая в качестве главного редактора журнала и одного из ведущих художников ВДНХ, всегда оставался верен и парку, и его работе, и его идеям и так далее. А с 35-го года главным художником на протяжении нескольких лет был известнейший, с моей точки зрения, один из наиболее рафинированных и талантливых художников с прекрасным видением, Петр Владимирович Вильямс, который был театральным художником. Его мы знаем как постановщика «Пиквикского клуба» в Художественном театре и многих-многих других вещей. Он, например, был у нас (привлек для этого Крынкина) главным художником карнавалов наших знаменитых 35-го и 36-го годов и многих других интереснейших событий, которые происходили у нас в парке.

Я хочу сказать, что этому делу мы придавали очень большое значение, поэтому нам удалось добиться, что уже в самом начале 30-х годов при парке была создана большая мастерская. Даже не мастерская, а фабрика. Она так и называлась «ИЗО-фабрика», на которой работало около двухсот человек. Ее возглавлял и создал бывший заведующий постановочной часть Большого театра Василий Дмитриевич Федоров. Там было несколько цехов: цеха оформительские, цеха специальные, которые делали маски, цеха, которые делали флаги, и так далее. Благодаря этой фабрике, мы имели возможность при любом указании от наших руководящих организаций буквально в несколько дней все территории оформлять соответствующим образом и делать костюмы, которые были нужны. А для больших наших карнавалов праздничных, соответствующие маски и так далее, и так далее.

Ну, мы несколько отвлеклись в эту сторону, а мне бы хотелось сейчас сказать о тех основных целях, для которых был построен парк, о его значении и содержании. К этим вопросам, может быть, и вернемся потом. Тут надо подчеркнуть, что парк был создан в 1928 году, в первом году первой пятилетки. И его со всем правом называли детищем первой пятилетки, наряду с громадными новостройками, которые тогда по плану первой пятилетки строились. Это был и Турксиб, и Днепрострой, и Тракторострой, и многие-многие другие.

В.Д.: В каком месяце началось?

Б.Г.: В августе. Открылся парк 12 августа 1928 года.

В.Д.: 12 августа уже открылся?

Б.Г.: Открылся. Его готовили примерно около года.

В.Д.: Готовили его еще не в первую пятилетку…

Б.Г.: Но он — детище первой пятилетки. Первая пятилетка началась в 28-м году.

В.Д.: 1 октября. 1 октября.

Б.Г.: Считается 28-й год, не считается по месяцам. 28-й год — год первой пятилетки.

В.Д.: Считалось с октября до октября, а потом был особый квартал. И первая половина 28-го года — это еще не пятилетка.

Б.Г.: Да, но, во всяком случае, он уже был, открылся в августе 28-го года, всегда официально признавался и назывался культурным гигантом и первым детищем первой пятилетки, потому что целый ряд других строительств, некоторые из которых начались на несколько месяцев раньше, некоторые на несколько месяцев позже, тем не менее, числились по первой пятилетке. Тут уж какой-то месяц абсолютно не решает ничего.

Парк был создан, несмотря на очень большие трудности со строительством. Ему уделялось большое внимание, на него тратились средства, на него тратились строительные материалы, очень дефицитные. Правда, я сразу должна подчеркнуть, что громадную роль в его создании сыграли сами трудящиеся Москвы. Я не могу даже пересчитать того количества субботников и воскресников, которые были проведены на территории парка и в период его подготовки к открытию в первом году, и во все последующие годы. Перед его открытием, на протяжении месяца – полутора, сотни, тысячи молодых ребят, в частности, студентов всех окружающих высших учебных заведений, а там их целый ряд на бывшей Калужской улице находилось (Институт стали и другие), и ближайших заводов: «Красный пролетарий», станкостроительный и так далее, и так далее. Так что там было очень много вложено личного труда москвичей, и об этом очень много говорилось и писалось.

Конечно, нельзя было бы ничего освоить, если бы не было большой государственной и партийной помощи. Вероятно, это делалось еще и потому, что как-то необычайно соответствовало потребности людей в ту пору, в первом году пятилетки, когда после периода восстановления начался уже новый период социалистического строительства. Соответствовало тем настроениям и тому колоссальному стремлению к культуре, к отдыху, к общению в условиях отдыха с точки зрения самих людей. И, наконец, просто проблемам политического, и идейного, и художественного воспитания, и проблемам оздоровления, которые имели очень большое значение, особенно для нашей страны. В частности, развитию физкультуры и спорта, различных форм оздоровительного отдыха и так далее.

Деятельность парка настолько многосторонняя, я показала вам эту книжечку… так только там на десятках страниц (в 30-м году она была издана, типа справочника) перечисляются объекты! Объекты парка, на которых велась работа. Это названия различных театров, различных площадок, библиотек, театров, отдельных киосков, различных баз отдыха и физкультуры, Нескучный сад, водная база, школа плаванья, купания, школа народной гребли.

В.Д.: Простите, а как именуются и определяются задачи здания, которое называлось «Культбаза»?

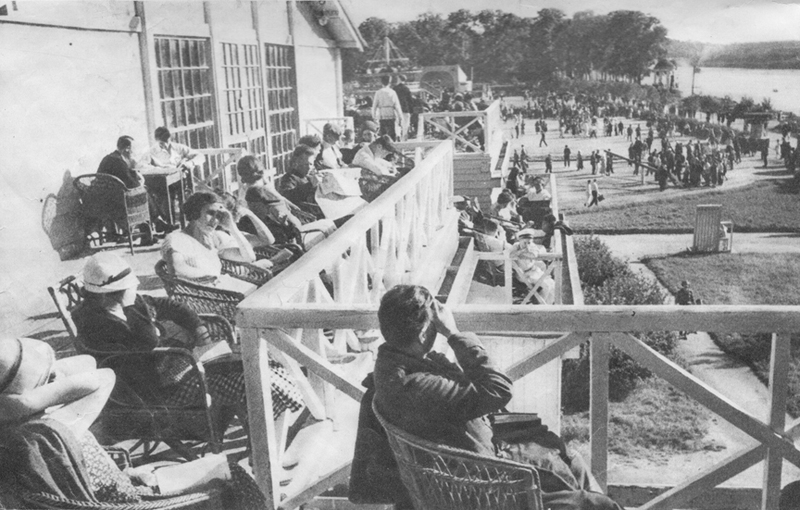

Б.Г.: Чтобы мне не разбивать, я к этому делу подойду. Также как всякая другая база, она имела совершенно определенный круг задач. Культбаза была, во-первых, огромной библиотекой-читальней, которая имела филиалы в разных местах парка. Во-вторых, это был выставочный центр, в котором систематически менялись выставки. В-третьих, это был клуб интересных встреч, типа лекционного помещения с кинозалом, в котором проводились различного рода встречи. И была прекрасная веранда в этой старой Культбазе, на которой тоже можно было читать и смотреть на все происходящие, иногда чрезвычайно интересные празднества, которые проводились на Москве-реке, поскольку Культбаза, как вы помните, стояла близко…

Там же находились всякого рода творческие мастерские, такого типа как была ваша Бригада Маяковского и другие. Это был центр культурно-просветительной работы, в отличие, скажем, от физкультурной, от шашечной, от театров, которые имели совершенно иные задачи, от танцевальных площадок, от Острова танцев и многих других.

Я вот еще хочу сказать: деятельность парка была настолько велика и многогранна, что о нем можно писать, и уже пишут многие книги. О нем можно бесконечное количество писать статей, создавать фильмов и так далее. Я лично полагаю, что до сих пор о нем написано гораздо меньше, чем он того стоит, ибо он явился прародителем не только существующих сейчас в стране двух тысяч парков, но он явился и тем эталоном, по которому строятся парки культуры и отдыха во всех социалистических странах. У нас заимствовали неоднократно к нам приезжавшие представители подобного типа учреждений (парков отдыха и развлечений) из капиталистических стран.

Очень важно отметить, что парк жил сегодняшним днем страны. Он как бы держал, было такое специальное выражение, «держал руку на трудовом пульсе страны». Все важнейшие какие-то события, все решения важнейшие, которые проходили по линии партии или государства, в той или другой форме находили отражение в парке. Были ли это наглядные агитации, какие-то фотоокна типа Окон РОСТА, которые тотчас же, буквально в этот день, на следующий день, отражали это на территории. Были ли это специальные системы консультаций и бесед, агитбригады, которые, чуть ли не в те же дни, сейчас же, рассказывали в различных художественных формах о самом важном, что произошло. Были ли это специальные беседы и рассказы по текущей политике, по международной политике, или показ кино, и так далее, и так далее. Таких форм было множество. Недаром парк называли тогда парком-агитатором.

В маленькой книжке, которую я тогда написала о парке, она была выпущена московским партийным издательством в 1934 году, как раз и есть такая глава, которая называется «Парк-агитатор».

Это была его прямая функция как помощника партии в проведении огромному количеству людей самых важнейших задач и идей, выдвинутых нашими партийными и государственными организациями.

Что важно еще: многие интересные события (важнейшие, интересные события, которые происходили тогда в стране), не считая знаменательных дат, которые там тоже всегда находили свое отражение, обязательно отмечали в парке. Сейчас часто говорят: «Не было другого места». Конечно, это имело значения. Такой аудитории, где можно было бы встречаться просто с тысячами людей, как сейчас, скажем, в Кремлевском дворце съездов или Концертном зале «Россия», конечно, не было. И парк, в этом смысле, был первым и в ту пору единственным местом, в котором проводились такого рода самые важные торжественные заседания, торжественные встречи и так далее. Я приведу такой пример: лозунг «пять в четыре», который вы помните, то есть пятилетку исполнить в четыре года, и который являлся ведущим во всей деятельности наших партийных, государственных и общественных организаций, был и для нас самым боевым, очень часто повторялся во внешнем оформлении, и имел колоссальное значение для нашей внутренней работы.

Для того чтобы стимулировать предприятия к выполнению или перевыполнению плана или обязательства, был создан у нас такой Зал заводов и колхозов. Это было очень большое помещение в самом начале парка, примерно на восемьсот человек, которое имело свою славную историю (ее отдельно можно писать). Там систематически встречались представители различных предприятий, которые обменивались опытом, трудовыми рапортами. Туда приезжали из Подмосковья представители различных колхозов и встречались с предприятиями. Этот Зал заводов имел очень добрую славу как место, где узнавалось о том, как ведется и выполняется пятилетка, где стимулировались всякого рода достижения в этом направлении. Сюда же можно отнести и специальные дни заводов. Целый завод приходил на территорию парка. Помимо того, что в Зеленом театре (раньше на площади «Смычка») проводили какие-то трудовые рапорты, встречи соревнующихся предприятий и так далее, еще организовывался громадный день самого разнообразного отдыха для рабочих заводов.

Любопытно отметить, что когда электрозавод выполнил пятилетку в два с половиной года, как вы помните, то был организован не только громадный праздник, но и было решено сделать на территории парка несколько бюстов самых лучших, выдающихся рабочих, передовиков, которые сыграли решающую роль своим примером в перевыполнении плана. Эти бюсты были поставлены на аллее, которая вела к Зеленому театру. В ту пору в «Крокодиле» появилась очень смешная заметка, как одна девушка пишет одному из героев, бюст которого поставлен: «Назначаю тебе свидание у твоего памятника на аллее у Нескучного сада». Так что это было и предметом некоторых улыбок, потому что это первый был такой пример.

Что еще очень интересно: что в начале 30-х годов с помощью Наркомата тяжелой промышленности и при непосредственной поддержке Серго Орджоникидзе был построен первый такого типа городок науки и техники. Это была очень большая территория с громадным количеством комнат, которые помогали создавать научные институты, геологический музей, биологический музей и прочие, и прочие. Там было очень много лабораторий: занимательной физики, занимательной химии, различного рода выставки, где не было отбоя от молодежи, старших школьников и всех школьников. Было это сделано чрезвычайно интересно и потому, что там выступали с докладами и лекциями необычайно интересные люди. Начну хотя бы с Отто Юльевича Шмидта, который несколько раз, перед всеми своими плаваниями, приходил к нам, а последний раз он был у нас уже после возвращения, после Челюскинской эпопеи, о которой я вам особо скажу. Там выступал капитан ледокола «Литке», там выступал Ушаков Георгий Алексеевич, известный полярник. Вообще, вот этой эпопеи завоевания полюса и полярного пути ледового у нас уделялось тогда очень много времени, как одной из важнейших боевых задач. Также как и достижениям в области авиации, которые тогда были так же модны, также интересны, как, скажем, теперь проблемы космонавтики.

Что еще тут важно отметить в смысле этих больших событийных дел. На той территории, на которой сейчас находится Зеленый театр, до 33-го года была такая площадь «Смычка», так она называлась. Такое название осталось еще со времен филипповских. На этом громадном амфитеатре было построено только пять тысяч мест и не очень большая эстрада, сравнительно. Но там собиралось до двадцати тысяч человек, часть людей просто сидела, стояла и так далее. Там в 30-м году, во время XVI съезда партии (по особому нашему замыслу и заданию) мы готовили одну такую большую массовую инсценировку. Теперь бы мы назвали это просто грандиозным спектаклем-представлением, к которому были привлечены такие выдающиеся режиссеры как Сергей Разумов, имя которого вы, наверное, знаете. Художником был, впоследствии выдающийся народный художник СССР и член президиума Академии художеств, Яков Дорофеевич Ромас.

В.Д.: Ромас.

Б.Г.: Вот тут висят две его картины, так сказать, лично подаренные….

В.Д.: Он оформлял…

Б.Г.: ВДНХ, да. Который был потом главным художником…

В.Д.: И наш музей оформлял.

Б.Г.: Да, ВДНХ. Это был очень талантливый художник… Он, кстати, был женат на дочери Инессы Арманд, на Варе Арманд. Его первой женой была Варя Арманд.

В.Д.: А разве у Инессы Арманд было несколько дочерей?

Б.Г.: Две. Старшая дочь Инна.

В.Д.: Которая работала со мной.

Б.Г.: Да. И младшая дочь Варя, которая с Надеждой Константиновной ездила во ВХУТЕМАС, где произошла эта знаменитая беседа о Маяковском, о Пушкине, о стихах и так далее. Это все есть, многократно описано и так далее. Так вот, Яков Дорофеевич Ромас был тогда оформителем (все это уже, кстати, и в книгах описано) этой интереснейшей инсценировки. Она была сделана для делегатов съезда. Любопытно, что все делегаты XVI съезда, подавляющее большинство, приехали в парк во главе с секретарями Центрального комитета партии. И эта инсценировка вошла в анналы потом, о ней первый писал Цехновицер. Такую фамилию вы должны знать.

В.Д.: Знаю, знаю.

Б.Г.: Это историограф, так сказать, историк первых празднеств, революционных празднеств Советской власти, первых лет Октябрьской революции, и он…

В.Д.: В его редакции вышла книжка о Маяковском.

Б.Г.: Да?

В.Д.: Да.

Б.Г.: Да, но я знаю его как автора двух или трех книг, одна как раз «Первые празднества революции», Орест Цехновицер. Вот в его книге есть чрезвычайно высокая оценка этой громадной постановки, для сценария которой был приглашен нами Владимир Владимирович Маяковский. Я вам говорила, что я к нему ездила на квартиру и с ним беседовала. Он дал согласие ее делать и привлек к этому Асеева, но, к сожалению великому, через короткое время его не стало.

В.Д.: Это за несколько дней до смерти было?

Б.Г.: Я была у него за несколько дней буквально, я была у него дней за десять до смерти, где-то в начале апреля или в конце марта 30-го года. Он меня попросил позвонить через неделю, очень заинтересовавшись и дав согласие писать эту инсценировку. Понимаете? Этот сценарий. А когда я ему позвонила, то он мне сказал, что он очень плохо себя чувствует, болен гриппом и просит позвонить дней через пять. Сказал, что он уже привлек Асеева, и в случае чего, если он не поправится, чтобы я обратилась к Асееву. К сожалению, уже через три дня его не стало. И я обратилась к Асееву Николаю Николаевичу. Николай Николаевич создал этот сценарий. Он всегда повторял, что основные мысли он согласовал и обговорил с Маяковским. Материал мне дали, это было основано на отчете Центрального комитета партии съезду. Все основные положения этого отчета были взяты в эту инсценировку. Причем, там были и весьма сатирические, так сказать, моменты, которые прозвучали в докладе и отмечали какие-то достижения, а главным образом грандиозные планы. И это дело происходило на территории довольно большой сценической площадки, тогда это территория «Смычки», теперешнего Зеленого театра, и Москвы-реки, потому что на Москве-реке проходил целый флот большой, и на противоположной стороне. А закончилось это грандиозным пиротехническим спектаклем, в котором изображался Турксиб, Тракторострой, и, наконец, грандиозная плотина Днепростроя.

В.Д.: А вы Безыменского не привлекали к этому? Я вспоминаю его в связи с XVI съездом. Вообще, в то время еще не было принято писателей делегатами съезда делать. Как сейчас Фадеев…. Тогда немного было. По-моему, Безыменский чуть ли не единственный, во всяком случае, один из первых был делегатом XVI съезда партии. Он выступал на съезде с худо ли, хорошо ли написанным поэтическим отчетом о состоянии литературы.

Б.Г.: Это было не на этом.

В.Д.: На XVI съезде.

Б.Г.: На XVI-м?

В.Д.: Сам я помню, что он выступал и говорил, что считает нужным «символизировать, что в поэтическом хозяйстве — прорыв!»

Б.Г.: Но нашей задачей были не литература на данном этапе, а нашей задачей был вопрос создания первой пятилетки из строек первой пятилетки. То, что было центральным на всем XVI съезде. Это был первый период социалистического строительства. Именно этому, включая все эти сатирические моменты и, понимаете, «кабы чего не вышло», которое звучало тогда в докладе Сталина, и прочее, и прочее. И потом же у нас были авторами Маяковский и Асеев, уже привлекать, понимаете, третьего…

В.Д.: Нет, но я, собственно говоря…

Б.Г.: Да. Нет, Безыменский был нашим большим другом, он у нас очень много выступал, я потом пару слов скажу о днях поэзии, но к этому вечеру…

В.Д.: Дни поэзии возникли позже. Дни поэзии уже были после войны.

Б.Г.: Господь с вами, господь с вами! Какой же после войны?! Когда в 34-м году в порядке подготовки и проведения Первого съезда писателей парк сыграл огромную роль во всем этом деле.

В.Д.: Я охотно этому верю.

Б.Г.: А вы говорите после войны.

В.Д.: Но такого слова «День поэзии» не было.

Б.Г.: Неверно, неверно. У нас на протяжении всех лет с 34-го года, и в 35-м, и в 36-м, и в 37-м, и в 38-м ежегодно проводились большие Дни поэзии.

В.Д.: В масштабе парка?

Б.Г.: В масштабе парка! Я не говорю относительно издания книг, которые появились гораздо позже. Я говорю сейчас вам о парке, а вы говорите о тех Днях поэзии, которые появились действительно позднее, когда по магазинам стали продавать книжки и так далее. Это совсем другое… А тут я говорю о съезде писателей, который проводился в 34-м году.

В.Д.: В августе 34-го года.

Б.Г.: Да, и когда мы, по личному заданию Алексея Максимовича Горького, который приехал к нам, подготовили вместе с Союзом писателей… мы проводили огромную работу к этому съезду.

В.Д.: Горький приезжал к вам?

Б.Г.: Да, именно в тот раз мы с ним и познакомились. Именно в августе 34-го года. Он бывал раньше в парке: он был и в 33-м году, и в 31-м году. Он выступал у нас на «Смычке» несколько раз. Но тогда мы мельком были знакомы, поскольку он приезжал, выступал и уезжал.

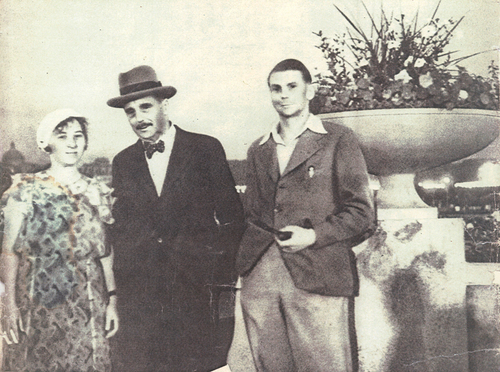

Б.Г.: В 34-м году была сделана огромная выставка «Достижения советской литературы к Первому съезду писателей», громадная. Это если войти на территорию парка, направо был очень большой павильон, и весь этот павильон был занят этой выставкой. И Алексей Максимович с громадным интересом…

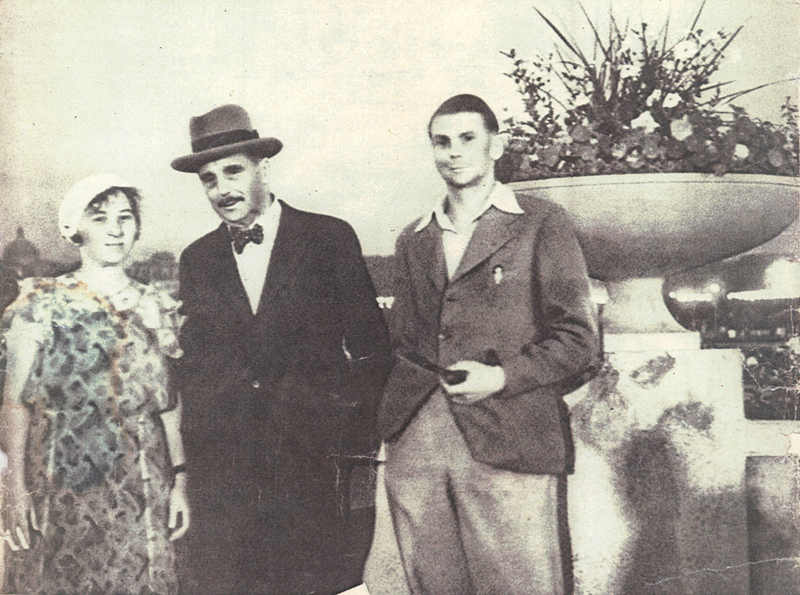

В.Д.: Пятнадцать лет было советской литературе.

Б.Г.: Да, да, да, и главное, что это была подготовка к Первому съезду. Я сейчас вам покажу фотографию у этой выставки. Вот эта выставка. Вот здесь направо. Вот это грандиозный, колоссальнейший, прямо на аэростат похожий флаг. Вот Алексей Максимович, вот Стецкий Алексей Иванович, заведующий отделом культуры ЦК партии, вот Ляшкевич, ныне живой, тогда директор Литфонда, вот Бетти Николаевна Глан с цветами рядом, вот Абрам Эфрос, литературовед известный. Вот Крючков, секретарь Горького. Вот машина его. Это фотография, которая была впервые только года три назад опубликована.

В.Д.: Стернберг в центре?

Б.Г.: Какой Стернберг? Стецкий.

В.Д.: Стецкий, простите, оговорился.

Б.Г.: Стецкий Алексей Иванович, заведующий отделом культуры ЦК Партии.

В.Д.: Он направо от Горького стоит?

Б.Г.: Да-да-да. А это Ляшкевич, он тогда был директор Литфонда.

В.Д.: А вот с бородкой, это кто?

Б.Г.: Эфрос. Абрам Маркович Эфрос, это известнейший литературовед.

В.Д.: Очень интересная фотография.

Б.Г.: Это редчайшая фотография, она у меня есть увеличенная.

В.Д.: А вот этот в кепочке?

Б.Г.: Это секретарь Горького, Крючков.

В.Д.: Крючков так демократически одевался?

Б.Г.: Алексей Максимович очень остался доволен всей выставкой и немножко пожурил за то, что слишком много внимания уделили лично его произведениям, которые там по центру занимали очень большое место, и тут же спросил меня, что мы собираемся делать перед съездом. Я ему рассказала.

В.Д.: А вы там выглядываете с букетом сзади, да?

Б.Г.: Нет, я прямо рядом с Горьким, в белом платье с цветами.

В.Д.: А где вы?

В.Д.: Вот эта вот, да?

Б.Г.: Тут же вот я рассказала Алексею Максимовичу, по его просьбе, о том, что мы собираемся делать во время съезда. В частности, нами была задумана чрезвычайно интересная (она оказалась намного более интересной, чем даже мы задумали) встреча читателей и писателей в Зеленом театре. Тогда он уже был построен, он был выстроен в 33-м году. Встреча состоялась 26 августа 1934 года, на ней присутствовали все делегаты съезда. Не смог, к великому сожалению, по состоянию здоровья, приехать только Алексей Максимович сам. На следующий день к нему поехал Алексей Толстой и целая группа писателей именитых, которые…

В.Д.: Именитых писателей?

Б.Г.: Писателей, писателей, да… Это была знаменитая встреча читателей и писателей, которая довольно подробно описана в одной из моих книг, и является, собственно, основой всех последующих праздников поэзии и литературы.

В.Д.: И Бухарин там присутствовал?

Б.Г.: Нет, нет.

В.Д.: Он же доклад, по-моему, делал?

Б.Г.: Нет, делал и Бухарин, делал там и Радек, мало ли кто делает доклады. Нет, они не выступали. Открывал один из старейших писателей… Там выступало очень много интереснейших людей, в том числе прекрасно выступал Алексей Толстой, Демьян Бедный, выступал Гамзат Цадаса. В общем, можно долго об этом рассказывать, потому что каждое из этих явлений требует и имеет право на то, чтобы о нем говорить подробно. Это было настоящее большое событие в Москве. Затем была великолепная и совершенно необычная художественная часть. Там вот рассказывается о том, как все они были вовлечены и в танцы, танцы происходили на самой сцене… Был Альберти, Рафаэль Альберти, который сейчас, как вы знаете, в Испании занимается литературой, и его жена Мария Тереса Леон. О ней тогда говорили: «Боже мой, как же мы мечтали о том, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь, похожий на нее, был у нас в стране». Был Михаил Кольцов и масса интереснейших людей. Я могу назвать еще десятки имен тех, кто участвовал непосредственно в беседе, которая происходила там. Праздник проходил по всей территории. Причем, очень любопытно было сделано еще то, что всех писателей и драматургов встречали актеры МХАТа, актеры Малого театра… Они стояли прямо такими своеобразными шпалерами по центральной аллее, и актеры каждого театра встречали своих драматургов: Корнейчука, Ромашова, целого ряда других советских драматургов, пьесы которых ставит данный театр. Это была довольно необычная встреча, а дальше их встречали и писатели, и молодые представители литературных объединений и так далее. Это одно из крупнейших литературных дел, литературный праздник, который положил начало последующим многочисленным дням поэзии.

Также в необычайно приподнятой обстановке проходила встреча первых героев Советского Союза и челюскинцев, покорителей Северного полюса, встреча Чкалова, Байдукова и Белякова после их первого перелета через полюс. Я могла бы назвать еще многие-многие такие крупнейшие события в масштабах страны, когда торжественные собрание, связанные с ними, проводилось на территории парка. Причем всегда при участии очень интересного состава руководящих и наших партийных органов, включающих и членов Политбюро ЦК, и секретарей Московского комитета партии, и широчайшую трудовую общественность, поскольку в Зеленом театре тогда могло помещаться уже более двадцати тысяч человек.

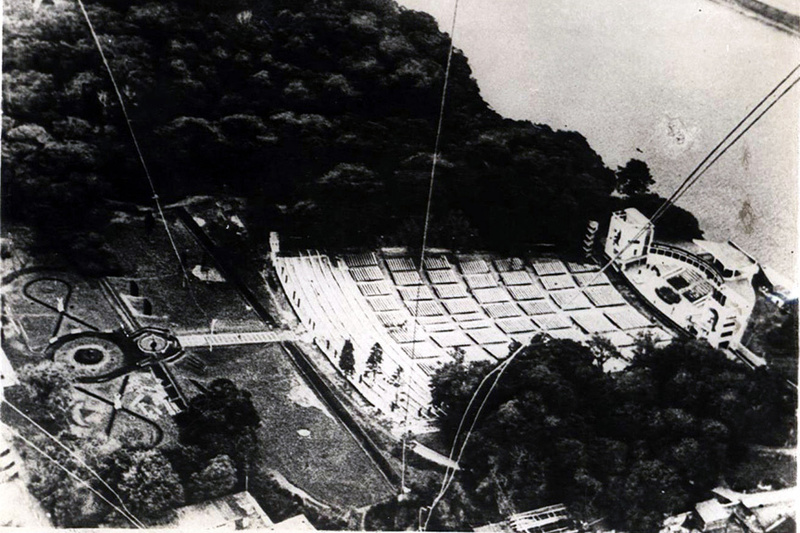

Сейчас я хочу перейти к вопросу о самом Зеленом театре, который являлся, бесспорно, по целому ряду причин главным, наряду с несколькими театрами, которые существовали в парке. Это были те павильоны, которые остались, как я уже вам говорила, от выставки. Там был драматический театр, в котором гастролировали крупнейшие театры страны.

В.Д.: Культбаза, по-моему, тоже осталась.

Б.Г.: Нет, нет, Культбаза была культбаза, она занималась только культурно-просветительной работой. В ней не было театрального элемента. Культбаза и рядом находящаяся Физкультбаза, в которой были солярий, очень много площадок и прочее — всё это были павильоны Сельскохозяйственной выставки. Их, к сожалению или к счастью, сейчас уже давно нет, потому что они уже пришли в достаточную ветхость. А вот с другой стороны находилась целая цепь театров. Самое начало, вот если войти в парк, самый вход в парк ведь тоже был примечательным. Это был колоссальный павильон, который мы приспособили как Зал приема.

В.Д.: Деревянный.

Б.Г.: Деревянный, деревянный. И в него входили люди, могли быть, скажем, приезжие, и они могли тут же освежиться и приобрести совершенно иной вид. Там работало всё: там можно было почистить одежду, там можно было попасть в парикмахерскую, там можно было сдать что-то, чтобы привести в порядок и почистить свои вещи. И вместе с тем, там всегда играл оркестр, там всегда были какие-то напитки. В общем, человек, пройдя через этот Зал приемов, уже был подготовлен к тому, что он входит в какое-то учреждение отдыха. К тому же у нас обычно, особенно во время каких-то праздников, людей встречали очень хорошие красивые наши девушки с цветами или с шарами, говорили: «Добро пожаловать», что настраивало всех и на соответствующий лад.

Во-первых, территория наша была очень хорошо оформлена с точки зрения садово-парковой. (Мы несколько отвлеклись, я потом расскажу о Зеленом театре…) Этим делом у нас занимались, как я говорила вам, чрезвычайно интересные архитекторы. Я назвала Александра Васильевича Власова, но до него мы проводили интереснейший конкурс на генеральный план парка. В этом конкурсе участвовали десятки крупнейших архитекторов. Председателем этого комитета формально был именно Иван Владиславович Жолтовский. Я говорю «в какой-то мере формально», ибо он детально все проекты не рассматривал, но вот основные направления были даны им. Очень важную роль играл такой Константин Мельников, необычайно элегантный и талантливейший архитектор.

В.Д.: Мельников и Жолтовский — это два полюса в архитектуре.

Б.Г.: Да, и тем не менее, мы считали возможным привлекать самых разных архитекторов, чтобы найти истину для сегодняшнего дня. В частности, Мельниковым была спланирована наша аллея, которая идет мимо теперешнего основного здания дирекции парка и когда-то рядом находившегося роскошного кинотеатра, выстроенного нами примерно около 32-го года. Это было сделано из здания бывшей фабрики Бромлея, которую перестроил и превратил в прекрасный кинотеатр интереснейший бразильский архитектор Дакоста. Он его построил по всем правилам нового архитектурного строительства. Внутри все было отделано черным деревом, сам зал был обнесен такими крытыми канелюрами, это было вообще впервые в Москве. Это было такое роскошное кино, в которое ездили просто не только со всей Москвы, но и из других городов.

В.Д.: Как называлось?

Б.Г.: А? К великому сожалению, во время войны в него попала бомба, поэтому его не удалось по-настоящему восстановить. Так вот это было с правой стороны. А с левой стороны, как войти через Зал приема, слева был Эстрадный театр, в котором работали и дирижировали знаменитые братья Покрасс, которых вы знаете. Один из них дожил почти до последних лет, второй, очень талантливый, умер намного раньше. Затем был Драматический театр, тоже летнего типа, но с хорошей системой, с хорошей акустикой, в нем выступали крупнейшие профессиональные театры и из Ленинграда, и из других больших городов, и московские, конечно. Скажем, Александрийский театр, ныне театр имени Пушкина, отмечал у нас в 1932 году годовщину своего стопятидесятилетия. Михаил Иванович Царев, нынешний наш председатель, тогда еще играл роли молодых любовников, в частности, в пьесе «Коварство и любовь» он играл Фердинанда, которая пользовалась колоссальным успехом. Затем был еще у нас театр специально для детей и закрытый кинотеатр, не считая открытые.

В.Д.: Закрытый что?

Б.Г.: Кинотеатр. Вот. Затем были эстрады, на которых происходило очень…

В.Д.: Закрытый кинотеатр, что там демонстрировалось?

Б.Г.: Кинофильмы. Несколько было открытых, а один был закрытый. Конечно, центром всего были танцевальные площадки у нас разнообразные. Очень большое количество, я дальше там об этом скажу, различных физкультурных площадок, в частности, целая система теннисных кортов, которыми мы очень помогли тогда развитию теннисного движения. И главным образом, конечно, мы очень любили и очень гордились этим, центром всего был наш Зеленый театр. Он был перестроен в 33-м году. Может быть, небезынтересно именно для этого рассказа (я об этом еще нигде не писала, что-то говорила кое-где, но нигде не писала), как возник театр. Понимаете, в 33-м году (это переход на вторую пятилетку) невероятно сложными стали обстоятельства в смысле снабжения материалами. Каждый метр кабеля, не то что километр, нужно было просить у Госплана, каждый кубометр досок тоже нужно было куда-то ходить запрашивать. Это вот на такие количества, понимаете. И заниматься этим приходилось не то что нашим начальникам отделов снабжения, а, начиная с меня и кончая моими заместителями и начальниками других отделов, полностью к тому же Московского совета. Был год необычайно напряженный в смысле строительства. И в этом году создается Зеленый театр на двадцать тысяч человек, с такими прекрасными местами, скамьями, с громаднейшей сценой, и в скором времени с роскошной кинобудкой для громадного экрана.

Б.Г.: А дело было так. Проходил грандиозный митинг, посвященный новому зданию, на котором присутствовали: нарком финансов, который сделал сообщение…

В.Д.: Гринько.

Б.Г.: Гринько, совершенно точно. Затем присутствовали члены ЦК и члены Политбюро, секретари МК и так далее. И примерно порядка двадцати пяти тысяч человек. И во время выступления Гринько вдруг прервалось радио. Началась такая тихая паника среди всего руководства, а выступать после этого нужно было представителю ЦК партии. И конечно, все глаза на меня, что, да как, что дальше будет? Я не стану вам рассказывать о всяких внутренних переживаниях, но один очень умный человек из Московского комитета партии мне сказал: «Когда вообще все сходят с ума, то один кто-то должен быть нормальным. И в данном случае этим нормальным должна быть ты». Мне, конечно, ничего другого не оставалось делать. Я вызвала…

В.Д.: А вы все-таки остались нормальной?

Б.Г.: Ну, видимо. Вызвала радиотехника и сказала ему: «Из моей зарплаты сто рублей — разберись, в чем дело, что случилось». Он полез на дерево и нашел, что там замкнулись две линии. А что мы сделали? Поскольку, вообще говоря, тогда еще очень несовершенная была радиосвязь, это был 33-й год, самое начало, весна 33-го года, то мы, боясь, что вдруг с одной линией что-нибудь случится, специально сделали вторую линию, но это была так называемая воздушка. И от ветра эти две воздушки поколебались, и получилось смыкание. Он его спокойнейшим образом разобрал, всё восстановил, раздвинул. Мы в это время сделали перерыв, руководство всё посидело у нас в приемной, по чашке чая выпили…

В.Д.: Это не пять минут, а час?

Б.Г.: Нет, нет, это продолжалось минут пятнадцать, минут пятнадцать. Но все, конечно, были, соответственно, в напряжении, что могло быть в зале и прервать такой митинг — расписаться в своем бессилии и так далее, и так далее. Все восстановлено было, все прошло благополучно, выступил представитель ЦК партии и так далее. На следующий день состоялось специальное бюро Московского комитета партии, на котором я была вызвана «на ковер» по вопросу о том, как это могло случиться. И вот тут произошел очень интересный разговор, который был молчаливо поддержан всеми, кто там присутствовал. И моим каким-то состоянием, ну, ва-банк. Ничего не оставалось другого, как поставить со всей остротой вопрос о том, почему и как, и будет ли это дальше. Меня спросили: «Ну как, можете вы объяснить?» Я говорю: «Да. — Как так? — А вот так, что если собирают двадцать тысяч человек, нельзя, чтобы аппаратура была на слюнях».

В.Д.: Как?

Б.Г.: На слюнях (смеются). Уж если ставить вопрос о том, что в век реконструкции крупнейших предприятий, в век того, что мы собираем такую грандиозную аудиторию, мы должны нормально соответствовать уровню техническому и прогрессу, который уже происходит. То есть мы должны построить настоящий радиоузел со всеми страховками, резервами и так далее. А было бы еще лучше, если бы мы могли иметь не пять тысяч мест, а остальные пятнадцать тысяч должны стоять или сидеть на земле, а иметь несравненно больше, учитывая тот громадный интерес, который существует к этим делам. И создать наконец Зеленый театр, о котором мы столько мечтаем, чтобы мы могли делать здесь и постановки и так далее, и так далее.

Много было любопытных реплик, одна из них была такая: «Вы подумайте, вместо того чтобы оправдываться, она на нас наступает, а главное, наступает правильно».

И тут же было принято решение в течение короткого времени выстроить Зеленый театр и сделать его соответствующим тем кондициям, которые составляют театр таким нужным и возможным, учитывая огромное политическое и художественное его значение для воспитания и культурного досуга огромной аудитории. Его выстроили в один месяц. В один месяц!

В.Д. (усмехается): Вам потом это припомнили?

Б.Г.: Нет, это мне не припомнили (смеется), нет. Наоборот, наоборот, в этом смысле мы считали, что добились очень многого, это было нашим крупным завоеванием. Особенно когда после этого мы здесь поставили, как известно, грандиозные оперные и балетные постановки, и это прозвучало вообще на весь мир. Так что же кроме хорошего можно было об этом сказать.

Конечно, может, будь я намного старше, я бы не рискнула вести такой разговор. А будь я по-другому воспитана, не будь я воспитана с пятнадцати лет в комсомоле, а с шестнадцати в партии, я и поступала бы не в пример дисциплинированее. Когда нас учили, понимаете, как всегда учили в партии, что если ты в чем-то убежден и уверен, то добивайся того, что нужно. А я была глубоко убеждена, что мы на таком этапе, когда нужно на какие-то настоящие технические и материальные рельсы ставить такую работу, которая связана с посещением огромным количеством людей.

У нас в дни праздников проходило до трехсот тысяч человек в день. Это же не то, что сейчас, понимаете, двадцать пять–тридцать тысяч проходит. А в отдельные дни доходило и до пятисот тысяч!

Разве можно было бы это без какой-то элементарной базы все делать. И вот почему, когда уже был построен Зеленый театр, и уже летом того года была первая постановка, в 33-м году…

В.Д.: А когда было замыкание, то театра Зеленого не было еще?

Б.Г.: Нет, конечно, нет. Там вообще была просто такая легкая воздушка. А когда был построен Зеленый театр, было построено шесть шкафов, шесть. То есть это было так: один выходит — второй есть, второй выходит — третий, причем другая система усиления совсем. И затем у нас уже был такой специальный микшер на радио. Такой крупнейший специалист, Илья Семенович Гродзенский, когда уже начались спектакли, он усиление микшировал так, что оно звучало, как в настоящем театре. Это имело колоссальное значение. И любая часть вот этого нового радиотехнического и светового устройства… Совершенно по-другому был свет выстроен. Мы смогли приступить к созданию грандиозных спектаклей.

У нас был поставлен в 34-м году силами Большого театра акт из «Псковитянки», половецкий стан из «Князя Игоря», из балета «Пламя Парижа» Асафьева. В частности, в «Князе Игоре» половецкий стан был так сделан: бродили лошади, светила луна, стояли юрты, коврами из Восточного музея завесили все эти огромные территории. И Оскар Фрид, такой знаменитый дирижер, который к нам тогда приезжал и помогал, сказал, что он многое видел в мире, но такого впечатления он никогда не получал, такого особого впечатления от художественно естественной постановки, которое получил тогда.

А уже в 35-м году была поставлена уже ставшая хрестоматийной классикой опера «Кармен». Была она поставлена силами Большого театра, и великим составом, и великим хором, оркестром и мимансом. Дирижировал тогда Мелик-Пашаев. И это была такая постановка… Художником был знаменитый Владимир Владимирович Дмитриев, который, как вы знаете, во МХАТе был художником и так далее. Она была сделана специально по совершенно иной редакции сценической для Зеленого театра. Начиная с того, что он превратил всю сцену в город Севилью, а справа эта табачная фабрика, затем там были выстроены горы. И, наконец, в последнем акте были у нас такие трибуны большие, цирк был не закрытый, как всегда, а открытый, и там сидело пятьсот роскошных испанок и испанцев, с веерами, в соответствующих нарядах. А средь сцены проходила такая парадная колонна матадоров, с пикадором и тореадором на лошадях, в костюмах, и их приветствовала вся публика. То есть такой вставки, под музыку Бизе, конечно, вообще нигде никогда не было. Гораздо позднее Сергей Штейн показал кусочек цирка, а тут был вроде открытый цирк, понимаете. И все дамы бросали веера этим матадорам и цветы. Публика с первого раза узнала об этом и приносила специально веера и цветы, и тоже бросала этой колонне. То есть это была совершенно необычная постановка, которая вызвала тогда очень восторженные отклики в печати. Вспомним хотя бы то, что посол Франции, интеллигентнейший и интереснейший человек Шарль Альфан, хорошо относившийся вообще к Советскому Союзу, и один из таких послов, так сказать, примечательных. Он сказал, что если бы Мериме и Бизе могли встать из гроба и посмотреть эту постановку, то они бы поняли, для чего они жили. Затем уже после этого явного успеха, большого, а делал это Большой театр, и посмотрело этот спектакль…

В.Д.: Это 34-й?

Б.Г.: 35-й, в 34-м году были, я вам сказала, «Псковитянка», затем «Князь Игорь» и акт из «Пламя Парижа». Причем ставил «Псковитянку» и «Князя Игоря» Баратов, крупнейший оперный режиссер. А «Пламя Парижа» ставил такой знаменитый балетмейстер Вайнонен. Важно было, что привлекались самые крупные силы для того, чтобы это был тот уровень, который мог быть для такой колоссальной аудитории. А в 35-м году была «Кармен» у нас, затем была «Свадьба в Малиновке», которую поставил театр Моссовета во главе с Яроном. Затем следующие пару лет была «Сорочинская ярмарка» поставлена и «Бахчисарайский фонтан». Непосредственное участие, в частности, в «Бахчисарайском фонтане» и подготовке «Корсара» принимал театр Немировича-Данченко по прямому указанию Владимира Ивановича Немировича-Данченко, который побывал на этих спектаклях и сказал, что это он считает чрезвычайно интересным для просвещения и так далее. Фактически там был целый ряд других постановок, «Кавказский пленник», уже в последующие годы, не только вот в 30-х годах. Уже в 40-х годах ставили «Красный мак» Глиэра, ставили «Спартак», ставили «Болеро» и многие другие постановки. Это послужило добрым началом для последующих спектаклей в других «зеленых театрах» в других парках.

Хочу добавить, что в Зеленом театре проходили еще очень интересные дела. Там проходили первые Всесоюзные олимпиады художественного творчества. Там Немцов, знаменитый хормейстер из Ленинграда, сделал сводный хор в пять тысяч человек. Там Оскар Фрид, известнейший дирижер, сделал сводный оркестр из любительских симфонических оркестров в две тысячи человек. То есть там проходили какие-то громаднейшие фестивали, которые привлекали массу заинтересованной публики. И затем праздники всех жанров искусств. Там проходили праздники поэзии из года в год, где был и Луговской молодой, где выступали все наиболее интересные современные поэты. Уткин очень много выступал, Жаров выступал, Безыменский выступал. В общем, это считалось таким большим для них праздником. И там же проводились и праздники музыки, и праздники кино и так далее.

Я хотела бы закончить с Зеленым театром на том, что на его базе и с помощью одного журнала, который как-то удалось подглядеть, иностранного, было выстроено другое потрясающее учреждение — киноэкран «Гигант». Надо было уж добиться того, чтобы Научно-исследовательский институт кинематографии… Был такой Голдовский, интереснейший человек, крупнейший профессор, который создал и панораму, и кругораму, и вообще все известные новые конструкции в кино. Он вместе с группой людей разрешил проблему постройки единственного в мире театра с расстоянием от экрана в сто двадцать метров, для того чтобы места все были заняты, понимаете? То есть у нас экран был на сцене, высота его была примерно выше трехэтажного дома, двести семьдесят квадратных метров — грандиозный экран. Он занимал весь задник сцены, а удаленность его была на сто двадцать метров. Самая большая удаленность во всем мире была на сорок–пятьдесят метров, даже в тех горах-театрах, которые строились в Америке, куда на машинах приезжали и смотрели прямо из машин на эти громадные экраны. Это была очень крупная техническая победа научно-исследовательского института, а звуковую часть нам решила Центральная радиолаборатория Ленинграда. И в мае 36-го года фильмом «Цирк», с разрешения Шумяцкого, который тогда заведовал кино, мы открыли этот Зеленый театр. Это было действительно колоссальное событие. Вот об этом есть специальные слова Юрия Жукова, вам небезызвестного…

В.Д.: В мае 36-го года?

Б.Г.: Да-да. Жуков тогда работал журналистом «Комсомольской правды». Он дал такой восторженный отзыв относительно этого самого кино, которое было открыто для такой колоссальной аудитории. За несколько дней этот фильм посмотрело несколько сот тысяч человек, чего очень боялся Шумяцкий, думая, что мы сорвем посещаемость дальнейшую. Но, как вы знаете, «Цирк» на протяжении многих десятилетий был и потом. И мне довелось через тридцать лет выступать вместе с Александровым и Орловой в Художественном кинотеатре и вспоминать о том, как впервые «Цирк» зазвучал в этом грандиозном киногиганте, который был там построен.

Здесь я бы добавила такую важную деталь, что аппаратура для него, с разрешения правительства, была закуплена в Англии. Это был Super Simplex, специальный киноаппарат огромной силы и света, который давал возможность светить на такое громадное расстояние. И сначала мы получили разрешение правительства на один аппарат, но когда все руководство, члены правительства и ЦК партии приехали и посмотрели первый фильм, то это произвело такое впечатление, что тут же было решено купить второй. И такое значение придавалось тому, что это средство пропаганды, а кино, как известно, «важнейшее из искусств» и так далее, что было решено купить второй киноаппарат, что и было сделано в 36-м году. Потом он работал на протяжении ряда лет уже как совершенно нормальный аппарат без остановки, до самой войны, когда, к сожалению, один из аппаратов куда-то запропал.

Еще два слова мне хотелось бы сказать о таком примечательном месте в парке, которое почему-то производило особое впечатление, о нем очень часто вспоминали люди. Кстати, знаете, кто вспоминал? Вспоминали люди иностранные и наши деятели партии, которые бывали в подполье, которые потом, к великому сожалению, попадали в капиталистических странах в тюрьмы. Они, приезжая, рассказывали, что когда им было очень трудно, в трудных условиях, то они вспоминали парк вообще и наш Остров танцев. Это было, действительно, пленительное зрелище — на небольшом островке, который находится и поныне на Голицынском пруду… По нашему убеждению, мы говорили с архитекторами, он, вероятно, был задуман для сцены, потому что он насыпной, специально круглый, насажденный деревьями, с будкой большой. Там наш очень способный, очень талантливый молодой балетмейстер, он впоследствии заведовал балетмейстерским отделением в ГИТИСе, заслуженный деятель искусств Анатолий Васильевич Шатин. Тогда он был совсем молодой человек лет двадцати четырех-пяти. Он задумал создать такой театр из нашей молодежи, самодеятельной молодежи. Там была сделана площадка специальная, пол очень хороший, гибкий, на котором можно было танцевать, деревянный, и чрезвычайно легкие декорации, потому что в основном все шло среди зелени. Там были сделаны специальные балеты «Маркобомба», «Волшебная флейта» и впервые были сделаны «Танцы народов». До моисеевских «Танцев народов» там была целая программа танцев народов. Могу вам добавить, что самую высокую оценку дала не только театру внешнему, но именно работе его Екатерина Васильевна Гельцер, которая несколько раз приезжала специально смотреть это. Он пользовался таким успехом, потому что там был, во-первых, световой занавес сделан, во-вторых, водный занавес такой.

В.Д.: Что значит световой занавес?

Б.Г.: Сейчас скажу. Световой занавес был сделан несколькими прожекторами вместо занавеса из тряпок. Они смыкали лучи, и получался световой занавес. А кроме того, был еще занавес водный. Были проложены трубы, в определенный момент они открывались, и поднимались струи на большую высоту, которые подсвечивались еще и прожекторами, так что получалась необычайная красота игры света и воды. Это было красивым зрелищем для всей публики. Потому что он пользовался таким успехом, мы в 35-м году выстроили амфитеатр на тысячу человек, прямо перед этим прудом, который закрывался сзади. Получилась возможность сделать его платным, потому что была такая ограда, прекрасно было видно все зрителям, с боков находились специально установленные фермы для света и так далее. Подъезжали все на лодках, никаких мостиков не было, переходили туда. Зрелище это было, действительно, пленительно интересным. Кроме того, на Голицынском пруду мы бросили еще пару подсвеченных фонтанчиков сбоку, так что они тоже играли и помогали делу. К великому сожалению, пока не удалось добиться того, чтобы восстановить этот остров, хотя он имел значение, далеко уходящее за пределы наших…

В.Д.: А сейчас его нет?

Б.Г.: Есть островок, но нет Острова танца. Нет и труппы этой, хотя она была самодеятельной. А из этих ребят выросли потом прекрасные танцоры, в частности, двое, Злобин и Кудельская, самые лучшие и способные наши ребята в 35-м году приняли участие во Всемирном конкурсе танцевальных пар, самодеятельных, в Англии, получили там премию и были очень высоко оценены. Мы их провожали, и мы их встречали потом. Там сама королева вручала им призы, отметив, насколько, понимаете, талантливы были эти ребята. Вот такое место, как Остров танцев, я считаю тоже примечательным в том смысле, что если захотеть, то можно чудесами много добиться.

Что еще из старых, особых, я бы сказала, формах деятельности парка, которые органически не входили в его прямые обязанности. Я уже упомянула, что к нам как-то пришли из хора Пятницкого. Пришел Захаров, их руководитель…

В.Д.: Сам?

Б.Г.: Да, Владимир Захаров. Пришел еще Казьмин, который был тогда директором, который очень много сделал для этого. И они рассказали, что не имеют никаких средств к существованию. Это была такая пора, когда, понимаете, довольно трудно было вот таким фольклорным коллективам пробиваться. Я не могу долго останавливаться сейчас на условиях этого дела, в общем, особой поддержки им не было. И этот интереснейший коллектив, созданный самим Пятницким, вы знаете всю эту историю, который представлял коренное, русское, народное искусство, стоял перед фактом, что он должен распустить своих людей, потому что не было никаких источников существования.

Несмотря на то, что это не входило прямо в планы нашей работы, мы посоветовались, доложили потом Московскому комитету партии и пришли к заключению, что мы их возьмем на договорных началах и будем их поддерживать. Это было примерно в 35-м — 34-м году, даже в 33-м, если быть точнее. Два года вместе мы работали на таких началах. Они ездили по Сибири, по Уралу, но мы им гарантировали зарплату, даже если бы они нигде не зарабатывали, то есть мы шли на этот риск. И вот в книге воспоминаний о Захарове в двух местах пишет один очень крупный музыкальный критик о том, какую роль сыграла большую дирекция в спасении этого коллектива, который сейчас прославлен на весь мир. У меня есть такая очень забавная страничка композитора Копосова, который описывает, как мы отмечали через год после решения о том, что мы берем их к себе на гарантию, в квартире Пятницкого на Божедомке отмечали это событие, описывает и встречу, которая была там с Захаровым, как мы с ним весело плясали. Там Ковалева была, которая пела. Отмечалось это событие как выдающееся для их жизни явление, с благодарностью коллективу парка, который им помог. Но уже через год, в 35-м году, когда был создан Комитет по делам искусств во главе с Керженцевым, этот коллектив, как было сказано, с великой благодарностью был забран у нас и стал государственным коллективом. Вот так было с хором Пятницкого. Кстати говоря, в последующие годы, во время какого-то моего юбилея они все пришли, через тридцать лет, и Прокошина выступала и говорила о том, какую роль в этом сыграл парк. Мне кажется, что это просто было какое-то понимание государственных художественных задач, которые так тогда стояли.

Так же было и со студией Айседоры Дункан. Что такое студия Айседоры, вы прекрасно знаете. Как она создала из детей эту студию в 22-м году, затем она уехала и погибла. Ее приемная дочь Ирма Дункан, которая была здесь, тоже уехала в Америку. И осталась эта группа детей, уже девушек тогда, ими выращенных, то есть это были в основном дети рабочих. Все это было сделано при огромной поддержке Луначарского. Он, в частности, сыграл роль в том, чтобы обратились к нам и поставили вопрос, не можем ли мы им помочь как-нибудь просуществовать. И мы на это пошли. Мы взяли эту студию, хотя, конечно, материально это было сложно довольно.

В.Д.: Студия уже была имени Дункан?

Б.Г.: Да, да, тогда она была уже имени Айседоры Дункан.

В.Д.: А она погибла в…

Б.Г.: Она в 25-м.

В.Д.: А не в 28-м – 29-м?

Б.Г.: Ну, в общем, где-то в этих годах. Она погибла, правда, после Есенина. Есенин в 26-м3, а она через год-два после этого. В 25-м погибли ее дети. Дети, такой трагический был случай, оба ребенка. А она, действительно, несколько позднее.

В.Д.: В машине.

Б.Г.: Их завезли в воду, и они погибли в воде. То есть машина как будто бы въехала в воду, а они там находились. Это особый разговор.

Так вот, эту студию мы тогда тоже взяли к себе. Через год приехал Гордон Крэг в Советский Союз. Он тогда ставил спектакль, по-моему «Гамлет», он ставил в МХАТе. А Гордон Крэг был же муж Айседоры Дункан, и одним из детей был его сын, который вот погиб тогда. Крэг захотел посмотреть эту студию. Я тогда его принимала. Мы с ним сидели в этом кинотеатре, о котором я вам говорила. Показали ему этих девочек, которые, надо сказать, очень прилично выступали. Он очень правильно сказал: «Это прекрасно, что сохранился какой-то дух Айседоры». То есть сохранился ее истинный стиль. «Но, — с великой грустью добавил он, — ни таланта, ни ее особого темперамента, который так помогал ей создавать эти великие образцы, в коллективе нет. И все-таки большое вам спасибо за то, что сохранился коллектив ее имени».

В.Д.: А когда он распался?

Б.Г.: Он существовал еще долго. Он существовал еще в Москонцерте, мы его потом передали, когда образовался Комитет по делам искусства, его тоже взяли. И он существовал еще около двадцати лет. Жена одного из наших товарищей, заслуженного деятеля искусств, была одной из коренных… Дочка рабочего, работницы московской, она поступила в семь лет. И она потом вышла замуж за одного нашего начальника отдела. Вот их привлекали во время столетия Айседоры Дункан. С ними большие беседы были. Она как раз мне рассказывала относительно всей этой группы, которая работала порядка около двадцати лет как студия Айседоры Дункан. Там у них был Шейнин4, по-моему, директор студии, который написал потом известные книжки о Есенине и об Айседоре Дункан. Знаете?

В.Д.: Нет.

Б.Г.: Поинтересуйтесь, они хорошо написаны. Но он как раз был директор, так сказать… Был такой еще Бажанов, коммерческий директор, а он был непосредственно руководитель.

В.Д.: Отношения не имел этот Шейнин к знаменитому юристу?

Б.Г.: Нет-нет. Тот знаменитый юрист был очень добрым моим знакомым с комсомольских лет. Собственно говоря, мы с ним в одном райкоме были, в Краснопресненском. Очень много встречались, очень крепко дружили, но он никакого отношения не имел. Драматург был будущий. Лев Шейнин, вы имеете в виду этого?

В.Д.: Да.

Б.Г.: Ну вот. Что надо еще сказать? Мы придавали громадное значение тому, что парк являлся местом выявления и развития художественного начала и художественных способностей в людях. Юрий Олеша, известный вам писатель, написал однажды очень интересную статью, которая называлась «Мое второе я». Это было после того, как он посетил парк, походил и посмотрел, как занимаются одни рисованием, другие лепкой, не говоря уже о нашем прекрасном детском городке, в котором это все было необычайно развито. И для взрослых. В частности, была студия звукозаписи, одна из первых, где человек мог прийти, пропеть, потом ему давали пластинку.

В.Д.: Тогда, по-моему, еще не пластинки, а что-то…

Б.Г.: Нет, уже была пластиночка, которую получали люди, запись такую свою.

В.Д.: Это уже перед войной было?

Б.Г.: Да, это был уже 34-й – 35-й год примерно. И вот он назвал эту статью «Мое второе я» — как рождается новое «я», то есть как выявляются какие-то творческие склонности. Огромное значение мы придавали развитию всякого рода таких способностей.