Человек звонил. Открывалась соседняя дверь, и Мейерхольд выходил из этой соседней двери, к удивлению посетителя, и смеялся от радости, что ему удалось разыграть гостя*.

О работе у Всеволода Мейерхольда, театральной жизни Москвы 1920-х—1930-х и живой стенгазете «Синяя блуза»

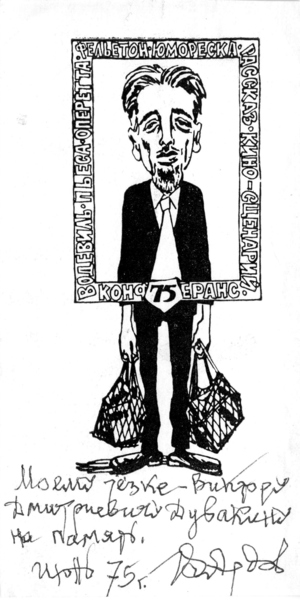

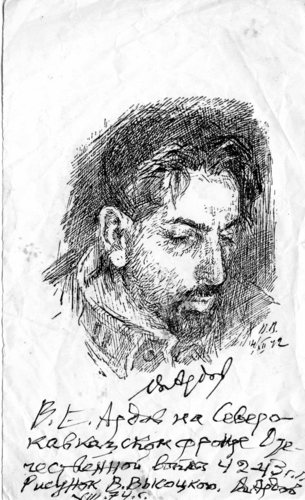

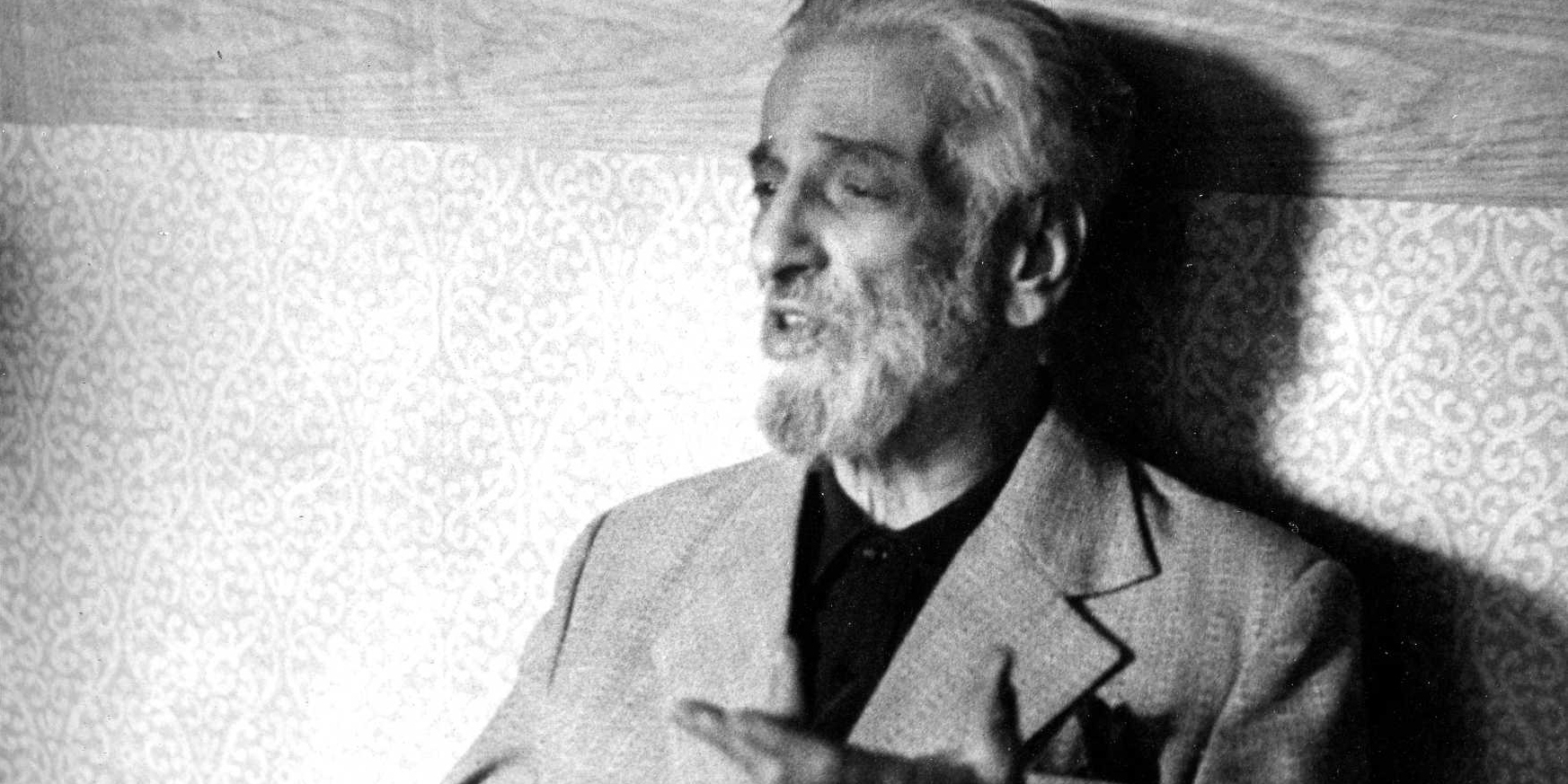

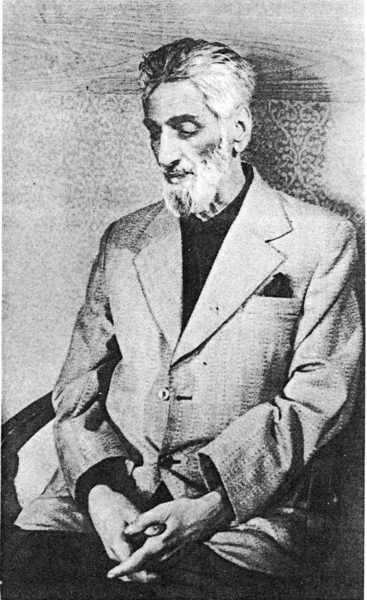

Четвертая и заключительная беседа с Виктором Ардовым посвящена театральной жизни Москвы 1920—1930-х годов. Главный герой беседы — Всеволод Мейерхольд, в театре у которого Ардов проработал младшим администратором пять месяцев 1922 года. Замечательно тонки и остроумны наблюдения Ардова о характере, творческом методе и неуемной энергии режиссера и, конечно, околотеатральные байки, забавные и трагичные. Завершает беседу история любопытнейшего театрального объединения — «Синей блузы», своеобразной живой театральной стенгазеты 1920—1930-х годов.

Комментарии к беседам с В.Е. Ардовым подготовил филолог Николай Паньков.

О В.Э. Мейерхольде и его театре. Отношение молодежи к Мейерхольду. В.Н. Давыдов о Мейерхольде. Об актерах театра, спектаклях. Отношение к постановкам. Постановка «Великодушного рогоносца». О характере Мейерхольда. В.Э. Мейерхольд и А.Я. Таиров. Сравнение постановок «Леса» В.Э. Мейерхольда и И.В. Ильинского.

О закрытии театра Мейерхольда, о реакции на это событие К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Реабилитация Мейерхольда. О театре Таирова. О «Синей блузе» и ее основателе, Б.С. Южанине.

Виктор Ардов

О работе у Всеволода Мейерхольда, театральной жизни Москвы 1920-х—1930-х и живой стенгазете «Синяя блуза»

Виктор Дмитриевич Дувакин: Виктор Ефимович, вы говорили, что встречались и были знакомы с Мейерхольдом Всеволодом Эмильевичем?

Виктор Ефимович Ардов: Да.

В.Д.: Вот давайте мы о нем сегодня поговорим.

В.А.: С удовольствием. Видите ли, какая вещь, — надо сказать, что для молодежи моего поколения Мейерхольд был необыкновенно дорог, и мы его высоко ценили. С ним происходило то же самое, что с Маяковским и с Есениным. При его жизни люди делились на две категории — на тех, кто его возвышал и принимал, и на тех, кто его осуждал и презирал. Я относился к тем, кто ценил его дарование, его разнообразные постановки, необыкновенное количество открытий и новых приемов в каждом спектакле и все прочее. Надобно заметить, что тут еще важно время, в которое все это происходило.

После революции у нас в стране, как это отлично отмечали многие историки, возникло стремление, чтобы все было по-новому. И, конечно, старые формы театра также не устраивали молодежь, передовую молодежь, студенчество, всю эту «красную профессуру», студентов университета имени Свердлова1 , поэтов и прочее… Поэтому нам так нравилось, что Мейерхольд все ломает в старом театре. А сам Мейерхольд, который до 17-го года был главным режиссером Императорских театров в Петербурге…

В.Д.: Всех театров или в Александринке только?

В.А.: Нет, Александринки, Мариинки и Михайловского — три театра императорских в Петербурге. Он был главным режиссером петербургских театров. Он поставил в Мариинке оперу «Дон Жуан» (Моцарта, что ли), причем там играл Варламов Константин Александрович, великий комический актер2 , который отличался слабой памятью. Когда он играл обычные драмы (Варламов), то он своими словами проговаривал текст, а тут Мейерхольд сделал ему приятный такой сюрприз: когда Варламов в костюме Сганареля или Лепорелло (я не помню, как в опере называется слуга Дон Жуана3 ), когда он появлялся на сцене, то, переходя с места на место, по указаниям режиссера, как полагается во время спектакля, Варламов обнаружил, что у каждого места, где ему надо говорить текст, стоит за декорацией суфлер — семь суфлеров обслуживали этого капризного комика4, но зато он и играл хорошо, и, значит… принял Мейерхольда полностью5.

А его друг и товарищ, не менее значительный актер, Владимир Николаевич Давыдов, которого считали главой русского театра в 20-х годах (он умер в 25-м году 75 лет от роду), он мне говорил вот что. Значит, я навещал в 22—23-м году кабаре «Нерыдай» (о нем я говорил в том, что посвящено Есенину, так вот, Владимир Николаевич Давыдов дружил с организатором этого кабаре — опереточным комиком Кошевским6, и каждый вечер приходил в это маленькое заведение. Причем он, собственно, удовлетворял собственные прихоти. Он, во-первых, был бражник, Давыдов, во-вторых, в нем была большая странная жилка: он в своих мемуарах пишет, что всегда любил петь куплеты…

В.Д.: Ну, так что же он о Мейерхольде-то?..

В.А.: Вот сейчас я доберусь! Я хочу сказать, что Давыдов даже пел куплеты, балансируя на большом шаре. Так, он и пел там, в «Нерыдай» под гитару романсы, куплеты и так далее. Так когда я сказал, что я служил у Мейерхольда (а я, действительно, в это время был младшим администратором театра Мейерхольда), то Давыдов сказал мне (попробую сымитировать его речь при полном отсутствии зубов): «Не люблю я вашего Меринхольда. (Он так и сказал: «Меринхольда».) Это сумасшедший кенгуру, бежавший из цирка». (Действительно, профиль Мейерхольда с его сутулостью и носом и руками, опущенными вниз, очень похож на кенгуру.) Вы знаете, ведь его к нам назначили главным режиссером. И вот, смотрю, он ставит „Свадьбу Кречинского“, а мне дает роль Расплюева! Ну, я на репетицию не пошел, а пошел прямо в зрительный зал. Смотрю, он на сцене собрал исполнителей и крутить, и придумываеть, и наворачиваеть. Я пошел домой, а он меня увидел и говорит: „Владимир Николаевич! Куда же вы? У нас репетиция!“ Я говорю: „Это у вас репетиция, а у меня репетиции нет. Я етого всего вытворять не буду. И, кроме того, у меня роль Расплюева играна-переиграна“7. Он сказал: „Я ваши сцены переставлять не буду“. Я говорю: „Ну, так еще можно…“»

В.Д.: Ваши сцены переставлять?

В.А.: Ваши сцены (то есть все сцены, в которых участвует Расплюев) Мейерхольд оставит так, как привык играть Давыдов. А Давыдов играл еще при жизни автора — Сухово-Кобылина. И, кстати сказать, Александр Васильевич Сухово-Кобылин остался недовольным. Он сказал: «Это же какой-то бродяга, а не помещик. Такого в приличную гостиную не пустили бы. Но раз публике нравится, то пожалуйста!»8

Но это все к делу не относится… И таких людей, которые не любили его и его театр было все время очень много. Мы же, конечно, его любили.

А биография Мейерхольда после революции сложилась крайне интересно. Он уже в 18-м или в начале 19-го года поставил «Мистерию-Буфф» Маяковского… (Дувакин пытается перебить Ардова, чтобы сказать, что о Маяковском тот уже говорил.) Нет, я ведь не зря это говорю, вы не перебивайте меня, потому что я впустую ничего не буду рассказывать. И он поставил «Мистерию-Буфф» в первом варианте в Петербурге, после чего от голода уехал на юг. Он попал в Новороссийск. Новороссийск был под властью белых. Его за сотрудничество с советской властью… Да, он еще успел записаться в коммунистическую партию…

В.Д.: По-моему, в 20-м году только.

В.А.: Может быть. Во всяком случае он был в тюрьме — ему грозил расстрел. Но самая интересная подробность, что комендантом тюрьмы у белых в Новороссийске в 19-м году был прапорщик Лаврентий Берия9.

В.Д. (присвистывает): Вот это да!

В.А.: Об этом мне сказал актер Шатов10, который в то время жил в Новороссийске, и это, я полагаю, надо зафиксировать.

В.Д.: Да-а-а.

В.А.: Ну… одним словом, он сам вернулся в Москву. Ему отдали театр бывший «Зона» — этот театр был построен как кафешантан сперва французом Омоном11. Этот Омон держал, значит, чистый кафешантан с зеркальным фойе и прочее. Потом, после революции, он, конечно, убежал обратно в Париж, где он составил себе состояние из русских денег, а театр пустовал. Его сперва отдали театру Московского союза рабочих организаций12, кажется, во главе стоял Федор Федорович Комиссаржевский, родной брат Веры Федоровны. Он сделал несколько постановок… У него дебютировал на сцене Игорь Владимирович Ильинский13, а потом Комиссаржевский убежал за границу, и вот этот театр и почти всю труппу принял Мейерхольд. Он опять поставил «Мистерию-Буфф»…

В.Д.: Значит, Мейерхольд наследовал труппу Комиссаржевского?

В.А.: Да. Он ее дополнял, изменял, но в основе это была труппа Комиссаржевского. Там служил у него, например, Александр Яковлевич Закушняк, который у Комиссаржевского играл роль Фигаро14. А Игорь Ильинский играл садовника — маленькая смешная роль, которую он превосходно играл. И вообще этот актер… о нем тоже можно будет отдельно поговорить, хотя он жив и талант его, несмотря на 70 лет, в расцвете.

Так вот, Мейерхольд был даже каким-то знаменем для нас.

В.Д.: Простите, а вы у него служили уже?

В.А.: Нет, я поступил к Мейерхольду в 22-м году, прослужил месяцев пять в качестве младшего администратора, а потом мне это надоело — я ушел (тем более, я уже дебютировал как журналист) и поступил в вуз… Я кончил экономический факультет Института имени Плеханова теперь — тогда он назывался Институт имени Карла Маркса. Но это к делу не относится, а важно, что я долго у него не пробыл. Но по службе мне часто приходилось встречать Мейерхольда15.

У него в это время не было театра. А почему? Дело в том, что… Так как он был человек, в общем-то, не от мира сего, то он задумал занять место Луначарского и стал вести интриги, чтобы его назначили наркомом. Это была совершенно бессмысленная затея, которая кончилась только тем, что Луначарский, в порядке мести, отнял у него театр. И когда я служил у Мейерхольда, то он не сразу этот театр получил обратно. А вот в здании на Новинском бульваре, ныне улица Чайковского, близко к Кречетниковскому переулку, которого теперь тоже нет, потому что это часть проспекта Калинина, там, в помещении двух домов, принадлежавших адвокату Плевако16 (а этот златоуст «наговорил» себе целый квартал домов в Москве) — так вот там была у Мейерхольда мастерская. Она называлась Высшие режиссерские мастерские, прибавьте слово «государственные», получите это дурацкое название — ГВЫРМ. Вот там я начал служить. А потом ему дали театр, и он поставил «Великодушного рогоносца», на репетициях я бывал, и на премьере я был уже подручным…

В.Д.: О, это очень интересно, только — минуточку… Значит, у Мейерхольда был театр, потом отняли, потом снова был, так?

В.А.: Да.

В.Д.: Какое же время не было, не помните?

В.А.: Нет, это я боюсь вам наврать.

В.Д.: В 22-м уже был снова, да?

В.А.: В 22-м в апреле была премьера «Великодушного рогоносца»17.

В.Д.: А «Мистерия-Буфф» была в театре «РСФСР Первый», значит, в 20-м году, в ноябре18.

В.А.: Правильно. Значит, вот вы высчитайте — когда… Я не знаю, когда у него отняли19…

В.Д.: А вот вы уверены, что совсем не было?

В.А.: Совсем20. Я вам скажу, я принимал участие в газетной кампании за то, чтобы Мейерхольду вернули обратно театр, потому что это здание хотели отдать оперетте. И вот тут в «Правде» появилась статья, которая все решила. Статью эту написал Борис Григорьевич Самсонов21 — старый большевик, сотрудник «Правды», впоследствии заместитель редактора и заведующий литературной частью журнала «Красный перец». За сим он перешел в «Крокодил» (Самсонов). Это был очень умный, сдержанный, талантливый человек. Он был старше нас, относился к нам по-отечески. Вот он и написал статью в «Правде», которая была озаглавлена «„Зори“ или „Пупсик“»22? «Зори», как известно…

В.Д.: Это Верхарн23.

В.А.: Верхарн, а «Пупсик» — пошлая немецкая оперетта. Ну, и эта статья все решила. «Известия» нам помогли, кроме «Правды». Там работал Херсонский24 — заведующий отделом искусств при Стеклове25. Он тоже был одним из учеников Мейерхольда по режиссерской мастерской26. В этой мастерской учился Эйзенштейн Сергей Михайлович27, Сергей Иосифович Юткевич28.

В.Д.: Это в ГВЫРМе?

В.А.: В ГВЫРМе. Было много еще талантливых людей, которые впоследствии заняли видные места в режиссуре и в Москве и на периферии. Сейчас не могу припомнить… Но это старое мейерхольдовское братство, оно до сих пор иногда… Да! Пырьев Иван Александрович там был29. Потом кто-то еще… Много народу там было. И Райх там была, Зинаида… Михайловна, по-моему.

В.Д.: Зинаида Николаевна30.

В.А.: Зинаида Николаевна. Вот он на ней там и женился, можно сказать, на наших глазах. Она разошлась с Есениным, имея двух детей от Есенина31, и вышла замуж за Мейерхольда.

Я наблюдал Мейерхольда очень близко. Я должен сказать, что в нем была театральная, я бы сказал даже, инфантильность. Ему было присуще, у него присутствовало желание обязательно ошеломить и удивить аудиторию, хотя бы она состояла из одного человека. Например, многие его мемуаристы описывают, что в доме 12 по переулку Брюсовскому, ныне улице Неждановой, где он получил квартиру, подходил человек к двери, на которой была медная дощечка «Всеволод Эмильевич Мейерхольд» и звонок.

Человек звонил. Открывалась соседняя дверь, и Мейерхольд выходил из этой соседней двери, к удивлению посетителя, и смеялся от радости, что ему удалось разыграть гостя*.

Вот так. Это, конечно, ничтожный эпизод, но он характеризует Мейерхольда. Он всегда хотел, чтобы было не так, как ждут, не так, как у людей. Например, однажды он сказал так: «Буду ставить „Гамлета“. Зина будет играть Гамлета (то есть Райх). Придут критики, Бескин33 придет и будет смотреть и слушать, как Мейерхольд поставил монолог „Быть или не быть“. А я придумал, как ставить!» — «Как же, Всеволод Эмильевич?» — «Вычеркну!»34 Вот это типичный Мейерхольд. Когда я в кабаре — не в кабаре, а [в] театр[е] миниатюр «Кривой Джимми» — увидел цикл пародий, написанных и поставленных Алексеем Григорьевичем Алексеевым (а смысл пародий был такой: как пьеса Гоголя «Женитьба» шла бы в разных театрах — в Малом, в Художественном, даже в еврейском, детском и, конечно, у Мейерхольда)… Так вот, в пародии на Мейерхольда было сделано следующее: на сцене стояли две большие клетки с курами и петухами; никакого отношения к действию они не имели, но кудахтали, ворошились там и как-то развлекали публику35. Когда на другой день я встретил Всеволода Эмильевича на работе у себя на Новинском бульваре, я ему сказал: «Вчера видел пародию на вас в „Кривом Джимми“». Он сказал: «А какая это пародия?» Я сказал: «Вот выставили на сцену две клетки с курами живыми, и они там кудахтали». Мейерхольд сказал: «Вот сволочи! Опередили!»36 Такой реплики ни от кого другого нельзя было услышать никогда.

Мейерхольд еще был замечателен тем, что он устанавливал какой-то стиль, скажем, конструктивный стиль «Великодушного рогоносца». (Сейчас я расскажу про эту пьесу и постановку.) Там были конструкции, там был какой-то механизм: голые стены театральной коробки, грязные, пыльные, из кирпичей просто, неопрятно. И вся критика, левого фланга, они все стали говорить: вот это истинный путь советского театра. И так продолжался еще один спектакль или два, а потом [Мейерхольд] менял резко весь фронт… (Пропуск в записи.) …поворот с позиций левого искусства, обязательного для советской власти.

В.Д.: Советской интеллигенции того времени. Власть-то не очень <нрзб>.

В.А.: Тут происходило следующее. Советская власть не поддерживала этих крайностей. Например, по поводу «Великодушного рогоносца» Луначарский, который, конечно, остался наркомом, выступил с открытым письмом в «Известиях», по-моему, о том, что это совершенно возмутительное в моральном аспекте представление (содержание пьесы я сейчас вам перескажу) и что его это возмущает, что ему наплевали в душу таким спектаклем37. И это было разумное отношение руководителя советской культуры. Но мы-то, левые деятели искусства, которых Лев Давыдович Троцкий обозвал «левтерецы» — левые театральные рецензенты…

В.Д.: «Левтерецы»?

В.А.: «Левтерецы». Он где-то в статье это написал38. Так вот мы, «левтерецы», мы были подобны Тарелкину, который, как известно, на своих похоронах о себе самом произносит речь; и там есть феноменальная фраза, достойная, конечно, Сухово-Кобылина, что Тарелкин был передовой человек, быстро хватался за все новое и передовое, так что когда объявили прогресс, то Тарелкин сразу же включился в прогресс, и получилось так, что впереди шел Тарелкин, а за ним уже шел прогресс39. Вот в этом положении людей, которые идут впереди прогресса, мы все (я тоже принимал участие в этих журналах, и тоже хвалил Мейерхольда, и поносил академические театры), так вот мы, значит, так и писали, так и действовали, что Мейерхольд — это и есть истинно революционное, истинно советское искусство. А теперь о самом Мейерхольде.

В.Д.: Поясните «Рогоносца».

В.А.: А! Видите, это перевод, по-моему, автор Кроммелинк — бельгийский драматург40. Это пьеса изощренная, пьеса необычная, и содержание ее заключается в таком психологическом вывихе: некто, по-моему, фермер… да, житель бельгийской деревни по имени Брюно ни с того ни с сего начинает ревновать свою жену Стеллу, которая ему верна, и никаких, собственно, реальных поводов для ревности у этого мужа нет. Но так как он мучается над вопросом, изменяет ему эта жена или нет, то он принял совершенно чудовищное решение. Он сам подталкивает ее к тому, чтобы она отдавалась чуть ли не всем жителям деревни, и тогда ему спокойней: он хоть знает, что это произошло41. И вот эту чудовищную психологическую ситуацию в трех действиях Мейерхольд решил так, что там ничего не осталось от конкретной обстановки, описанной автором.

Вместо деревни была деревянная машинерия: какие-то колеса вертелись, какие-то лестницы, какие-то переходы.

Художница была, по-моему, Попова, а может быть, я заблуждаюсь. Любовь Попова была такая художница… Она, вся эта конструкция, деревянная, неточная, скрипела и все прочее42.

Теперь. Все актеры были в синей униформе полотняной, в которой они на тренировках по биомеханике — тоже изобретение Мейерхольда — ежедневно прыгали, кувыркались и прочее43. Стало быть, все действующие лица были в одинаковом платье. Играл главную роль Брюно — Ильинский, играл очень хорошо44. На другой день он проснулся просто знаменитым артистом, и Мейерхольд его за это возненавидел. Так что они много раз ссорились, потому что Мейерхольду не нравилось, что Ильинского так все оценили, признали и прочее. Играть было очень трудно, потому что эта нереальная обстановка, абсолютно абстрактные чувства и все прочее45. Но я как сейчас вижу, как Ильинский играет эту трудную роль. У меня, кстати, есть фотография, я вам могу показать: Игорь в этой роли, с его надписью. Понятно, что Луначарский, как человек добрый и добропорядочный, не мог принять такую страшную пьесу. Но его протест не был уважен, а спектакль шел со скандальным успехом.

Следующие постановки Мейерхольда не очень привлекали публику, не очень. Он же ведь что делал? Он… он не мог не вмешаться в драматургию. Когда он поставил в Театре Революции46 «Озеро Люль» — пьесу Алексея Файко, то подарил карточку свою, фотографию, Файко с надписью: «Алексею Файко с благодарностью за то, что он мне дал прекрасный драматургический материал для моей постановки „Озеро Люль“»47. По-моему, даже немного оскорбительно для автора. Другую пьесу Файко (кажется, Файко) — «Учитель Бубус» — он просто завалил, потому что он ее всю перемонтировал, перекантовал, и легкая комедия, написанная Файко, не выдержала этих дополнительных нагрузок48.

А вообще Мейерхольда отличала совершенно неуемная творческая энергия. Он руководил двумя театрами сразу, а мог руководить еще пятью, потому что его фантазия не знала, я говорю, удержу. Он мыслил, так сказать, мировыми категориями. Он изучил японский театр, индийский, был в Греции, рассматривал все эти древние театры Эллады. Причем он применял в своих спектаклях достижения, приемы, методы вот этих даже внеевропейских театров. Мы знаем из его биографии, что он создал дом старинных интермедий в Петербурге, что он даже Веру Федоровну Комиссаржевскую повел по пути к формализму, что и кончилось тем, что она его в середине сезона попросила уйти из ее театра49.

Каждый спектакль Мейерхольда отличался тем, что там были десятки новаций интересных, талантливых, нужных и умных, которые были немедленно взяты на вооружение многими другими театрами: и его учениками, и даже режиссерами нормального реалистического профиля. Известно из истории, что ведь, например, сукна в качестве одеяния для сцены первым предложил Мейерхольд50. Но это только одно из его открытий. И наряду с тем, что у него получалось, в каждом спектакле появлялось как бы кладбище неосуществленных замыслов. Почему? Во-первых, потому, что у него было много плохих актеров.

Его это вообще не интересовало — как играет тот или другой актер, наоборот, вот когда Ильинский сыграл хорошо, это его огорчило.

А Бабанову51 — одаренную актрису, которая играла роль Стеллы, он потом начал травить потому, что она, конечно, была гораздо талантливей, чем Зинаида Райх, и мешала этой Райх. А Райх была малоодаренная артистка, но в какой-то мере обаятельная женщина, и Мейерхольд придумал целый ряд режиссерских приспособлений, так, чтобы спрятать неумение Райх играть большие чувства, большие переживания и прочее. Например, в «Лесе» (о «Лесе» я еще тоже расскажу) он все монологи и любовные диалоги Райх делал так, что она в это время накрывала на стол, и реплики получались разбитыми, и она как-то выходила из положения. А впрямую она не могла поднять такого даже материала52.

Так вот, Мейерхольд, он работал так: у него были к каждой постановке специально приготовленные папки, где он все чертил и рисовал, расклеивал. Потом он выходил и делал так называемую режиссерскую экспликацию перед составом артистов, которые будут играть (вот это термин его, кстати сказать — «экспликация»). А вот Владимир Захарыч Масс, мой старый друг, рассказывает, что…

В.Д.: Его вернули, да?

В.А.: А?

В.Д.: Я знаю, что он «загремел», что он уехал на восток. Его вернули? Я не знал об этом.

В.А.: Это клевета. Он никуда не уезжал.

В.Д.: В 30-х годах.

В.А.: Никогда этого не было! Владимир Масс — лояльный советский писатель, и сейчас ему 80 лет. Он живет в Москве, в квартире одной и той же с 24-го года, наверное, или с 29-го года. В доме Вахтанговского театра на улице Щукина, квартира 26. Он живет там 50 лет кряду, так что ничего этого не было53.

Так вот, Владимир Масс был завлитом в Театре Революции. И однажды Мейерхольд собрал труппу и прочитал режиссерскую экспликацию, по-моему, «Горя от ума». Он впоследствии поставил свой вариант «Горе уму» — это я сейчас вам расскажу. А тут, значит, перед тем, как выйти из своего кабинета в зрительный зал, где собралась вся труппа (его пригласили уже, сказали, что надо идти), он нагнулся к Массу и сказал: «Я этого ставить не буду, но тут по разным соображениям надо сделать вид, что мы это будем ставить».

После чего он вышел к труппе, прочитал блистательную экспликацию, то есть блистательный план своей будущей постановки, которой, конечно, не будет; настолько талантливо, что зрители и эти самые актеры аплодировали с восторгом*. Вот такой это был человек.

В.Д.: А спектакль так и не состоялся?

В.А.: В Театре Революции — нет. Он поставил «Горе от ума», и об этом я сейчас скажу, у себя в театре.

В.Д.: «Горе уму» уже.

В.А.: «Горе уму».

В.Д.: А это была попытка поставить «Горе от ума» в…

В.А.: Да не было попытки! Только разговор был!

В.Д.: Но это была экспликация к «Горю от ума».

В.А.: Да. Теперь я вам расскажу следующее. Все мы тогда очень тосковали по тому, что у нас отсталая аграрная страна, что у нас нет машин, что нету у нас ничего такого индустриального, урбанистического, и поэтому Таиров Александр Яковлевич55, который с Мейерхольдом ссорился ужасно (главным образом, по инициативе Мейерхольда), затеял ставить пьесу Честертона «Человек, который был Четвергом»56.

В.Д.: Я помню это на афише, но не видел.

В.А.: Да нет, это неинтересная вещь! Честертон вообще писатель второго порядка;, а тут весь фокус был в том, что оформление к этой пьесе было крайне урбанистическое: какие-то лифты, какие-то там… что-то куда-то катилось, ну, все это понятно… Так вот, Мейерхольд, узнавши об этом, поставил пьесу Файко «Озеро Люль» именно в этой урбанистической манере и выпустил на два месяца раньше.

Таиров кричал, что Мейерхольд у него все украл, а Мейерхольд кричал, что Таиров дурак.

Диспуты эти вызывали огромный интерес нас, интеллигентов, а они ссорились ужасно58.

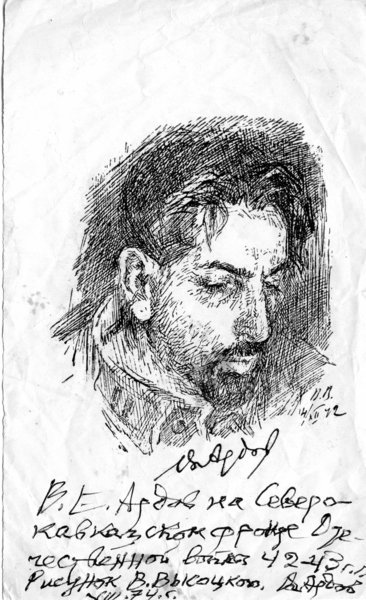

Более того, Игорь Ильинский пишет в своих воспоминаниях, что однажды, в 22-м году, он шел в Мейерхольдом по улице, в это время у какого-то автомобиля лопнула шина или… выхлопной выстрел — Мейерхольд немедленно нырнул в арку ближних ворот, позвал туда Игоря и сказал: «Это Таиров покушается. Он нанял Ардова, чтобы тот меня убил». Это вы можете прочитать в книге Ильинского «О себе самом»59.

Николай Дмитриевич Волков, талантливый драматург, он автор инсценировок, скажем, «Анны Карениной» и прекрасный рецензент, критик, театровед, выпустил томик биографии Мейерхольда. Но он ограничился…

В.Д.: Сейчас?

В.А.: Нет, зачем… Волков умер в возрасте 70 с чем-то лет, а книгу он выпустил в 20-х годах, причем она касалась только дореволюционной деятельности Мейерхольда60. Описать его послереволюционную деятельность Николай Дмитриевич отказался сам, и, кроме того, уже положение Мейерхольда стало таким, что это было просто небезопасно.

Так вот, когда я написал свои мемуары о Мейерхольде (они у меня есть в неизданном виде), то я попросил его посмотреть. И Николай Дмитриевич мне сказал: «Откуда вы его знаете?» Я говорю: «Да я у него служил несколько месяцев администратором». Тогда Волков спросил: «А когда он вас объявил врагом?» — «Почему вы так говорите?» — «Так он ведь всех, кто с ним работал, объявлял врагом»61. И, действительно, ему люди приедались, он начинал их ненавидеть, клеветал на них, выгонял, был крайне жесток, несправедлив, и все те, кто наивно цеплялись за то, что при большом человеке можно как-то иметь и кусок хлеба, и свой паек славы небольшой, они все просчитывались, потому что всех он выгонял, вплоть до, скажем, своего завлита и, кажется, переводчика этого… «Великодушного рогоносца» — это Иван Александрович Аксенов.

Характер у него был капризный, и я бы сказал даже — не женский, а детский. Люди ему надоедали, идеи ему надоедали и вещи, и он старался все время, чтоб было все по-новому. Его… Не кончается пленка?

В.Д.: Нет-нет, пожалуйста.

В.А.: Вот, например, я недавно написал рецензию — я смотрел спектакль в апреле — «Лес» Островского в Малом театре в постановке Ильинского. Но дело в том, что в 24-м году «Лес» в постановке Мейерхольда шел с Ильинским в роли Аркашки. И в своей постановке Игорь Владимирович играет Аркашку. Я в рецензии отметил, что 50 лет прошло с тех пор, как я видел эксцентричную фигуру молодого Ильинского в почти цирковом спектакле Мейерхольда «Лес». Полвека прошло, это бывает нечасто. Поэтому, значит, я с интересом пошел на спектакль и с интересом написал. Это было опубликовано в газете «Литературная Россия» за, по-моему, апрель же месяц — они успели выпустить62.

В.Д.: Ну и что же получилось?

В.А.: Видите, Ильинский поставил в хорошей академической манере, и сам играл очень талантливо, проникновенно… Ильинский сохранил в этом спектакле для своей роли все лучшее, что было когда-то в мейерхольдовской постановке, но эксцентриады этой, почти клоунады, не осталось. Вместо этого Игорь сделал очень интересную «деталь»: он как-то изнутри показал человека (Аркашку), привыкшего к горю. Это очень тонко, и мало кто из актеров даже сможет это сделать. Это не пароксизм большого горя сию минуту, а именно привычка к горю, к невзгодам, к нужде, к голоду — все это лежит на лице. А его все фортеля, все его движения ногами, руками, куплеты и прочее — они харáктерны для того репертуара, который этот комик несет в театре, и понятно происхождение этого шутовства.

А что касается постановки Мейерхольда, то она была сделана так: опять на голой сцене полукружьем уходящая наверх лестница, ступеней, может быть, в сто…

В.Д.: Это я видел, да…

В.А.: А сцены в лесу и в павильоне были около этой лестницы или на самой лестнице. Мелодия, которой снабдил он, — это старинный вальс XIX века, который играли трио баянистов (или аккордеонистов — это все равно). Потом Валентин Кручинин, пошловатый композитор, аранжировал эту песенку, так как она уже не охранялась в авторском смысле (автор помер в конце прошлого века), и плохой поэт Павел Герман написал отвратительные стихи. Песенка называлась «Кирпичики». Она начиналась идиотской фразой:

На окраине где-то города

я в убогой семье родилась…

и так далее. Но эта…

В.Д.: Так это из Мейерхольда попало в фольклор?

В.А.: Да, это доходчивая мелодия, пошловатая такая, типа жестокого романса… она хорошо окрашивала мещанскую любовь этой самой… молодого купца Восмибратова и… как ее звали-то? я уже забыл… — да это не имеет значения!..

В.Д.: Ну, а, простите, а слова-то не были в спектакле?..

В.А.: В спектакле музыка шла без единого слова. А это впоследствии уже на, так сказать, бесхозную мелодию Павел Герман написал эту пошлость63.

В.Д.: А почему они разошлись? Они что… кинофильмов тогда не было звуковых, не было еще звуковых фильмов…

В.А.: Что разошлись?

В.Д.: Ну, вот эти стихи, песенка-то: «На окраине где-то города…»

В.А.: А! Дело заключается в том, что любые слова народ принимает, если нравится мелодия. Тут примат композитора настолько значителен, что совершенно неважно, какие слова тянет за собою мелодия, если она понравилась…

В.Д.: «…горемычная…»

В.А.: Да, это кто-то пел, тогда еще были такие жанры, например: песни улицы, какие-то бандитские песни, уголовные — это все понятно…

В.Д.: Шарманщики, я не помню, чтоб исполняли это… Но это пели очень много, то есть больше этого пели только Демьяна Бедного «Как родная меня мать провожала…». А вы не помните, вы не знаете, как это попало на улицу?

В.А.: Голубчик мой, это же… Не стоит об этом разговаривать. Это так понятно: если мелодия, которая понравилась народу, выплеснулась — ну хоть в ресторан, вот вам и все… Ведь в ресторанах, в трактирах же — все время играется музыка, и она оттуда и уходит…

В.Д.: Нет, понимаете… но на мещанский романсик сделала идеологический текст64…

В.А.: Да, это пустяки все. (Возвращается к рассказу о постановке «Леса».) Там были, например, персонажи такие: гости этой самой дамы (как ее фамилия — хозяйки-то?) — Гурмыжская! Гости были в клоунских париках — один в синем, другой — в зеленом, третий — в красном. Очень хорошо играл старшего купца Восмибратова Борис Евгеньевич Захава, известный деятель театра имени Вахтангова65.

В.Д.: Он в «Лесе» играл?

В.А.: Играл в «Лесе» у Мейерхольда. Он просто с разрешения своего театра стажировался у Мейерхольда и играл очень хорошо Восмибратова.

В.Д.: Я помню эту сцену.

В.А.: Когда они раздевались и бросали все свои вещи Гурмыжской, желая доказать, что они не мошенники, что, наоборот, готовы на любые жертвы. Так вот — это было поставлено по принципу биомеханики: они… чтобы снять сапоги, сперва ложился старик на пол, снимал сапоги, потом он босиком подходил к сыну, сын тоже ложился на пол и отдавал свои сапоги, потом свои поддевки и так далее66. Это все было забавно, но непонятно зачем.

А дальше пошло так, скажем: вместо «Горе от ума» было поставлено «Горе уму», потому что Всеволод Эмильевич взял старые варианты пьесы, которые сам Грибоедов выключил, и что-то там строил на них67… Играл Чацкого, по-моему… Гарин68! А Ильинский играл Фамусова. И там была интересная штука. При первом появлении в комнате Софьи, когда он застает Лизу, там было так поставлено, что он овладевает Лизой за стильной ампирной ширмой, прикрывающей диван69. Затем — самый апогей спектакля был, когда он выставил длинный стол параллельно авансцене (от кулис до кулис), и 40 персонажей гостей и первых сюжетов, так сказать, сели друг с другом. И вот по этой живой стене, так сказать, шли сплетни о том, что Чацкий сошел с ума. Это вызывало аплодисменты70. Вот такая деталь. Ну и все прочее… За сим был такой же искаженный «Ревизор», за сим были другие постановки. Я уже что-то мало потом туда ходил… Мало.

В.Д.: Вы говорите, что вы были, так сказать, с той молодежью, которая очень принимала Мейерхольда.

В.А.: Да.

В.Д.: А вы так рассказываете — более или менее в сердитом таком тоне…

В.А.: А я вам скажу, что ведь с тех пор прошло 50 лет, и я несколько, так сказать, пересмотрел свою позицию. Я пересмотрел свою позицию. Талант у него был огромный, но никакого удержу, никаких у него не было препон. Были, например, совершенно нелепые спектакли, как «Командарм-2» (пьеса Сельвинского), — и пьеса глупая, и что-то он там наворотил — нельзя даже было понять.

В.Д.: Ну, а «Клопа» и «Баню» вы видели?

В.А.: Видел.

В.Д.: И тоже вам не понравилось?

В.А.: Нет. «Клоп» — хорошо. «Клоп» — хорошо потому, что он сделал следующее: первый акт, до пожара (мещане нашей эпохи) — оформляли Кукрыниксы71. Это было что-то интересное. А второй акт оформлял, кажется, Родченко72…

В.Д.: Родченко, да.

В.А.: Но дело в том, что сам Маяковский ничего не мог рассказать о будущем коммунизме, кроме того, что там будет царствовать гигиена. Он сам после травмы юношеской, когда его отец умер от сепсиса, был помешан на гигиене, и вот он это, собственно, нам и предложил. А больше он ничего не мог предложить в «Клопе»… Но Игорь Ильинский играл очень хорошо Присыпкина, и во втором акте, когда он в клетке с клопом общается и рад, что хоть клоп с ним пришел из того мира, — это все было очень интересно.

Что касается «Бани», то это очень слабая пьеса, и она провалилась полностью, что послужило одной из причин гибели Маяковского.

В.Д.: А сейчас идет очень много на Западе.

В.А.: Да, но пьеса слабая, и опять-таки — все эти вот… старания показать светлое будущее очень беспомощны. Это я видел — и «Клопа», и «Баню». Более того, я слышал, как Маяковский читал «Баню» в клубе МОГЭСа73, он называется «Красный луч» и находится на Раушской набережной, этот клуб, с выходом также и на улицу Осипенко, бывшую Садовническую.

Я слушал там самого Маяковского, но это была, так сказать, декламация, люди сидели холодно, потому что нельзя же было в 29-м году купить людей вот на такую непрожеванную агитацию за неизвестно какое будущее. Это все очень сложное дело.

В.Д.: Да, но тут я с вами в корне не согласен: и пьесу, и ту, и другую сейчас у нас читают. Но эта тема особая…

В.А.: Да.

В.Д.: Мне интересно ваше свидетельство. Холодно слушали?

В.А.: Очень! Очень холодно, и не хотели выступать люди. И мы ушли все.

Я вам должен сказать (возвращаюсь к Мейерхольду), что он приходил обычно на репетицию, уже зная, что он будет репетировать и что он будет требовать от каждого исполнителя, подсказывал каждому, показывал очень хорошо, выходил и показывал по-актерски. Я помню, на репетиции «Рогоносца» Игорь должен был, обращаясь к своему наперснику, который выслушивал все его сетования на измену жены, должен был разговаривать с ним в доверительных тонах, а потом, прочитавши на лице у того якобы похоть в адрес своей жены — ни с того ни с сего дать ему пощечину. И вот Ильинский, репетируя момент, остановился и сказал: «Всеволод Эмильевич! Я не могу после такой ласковой беседы сразу дать ему пощечину. Мне это надо как-то оправдать». И Мейерхольд сказал: «А вы не оправдывайте, вы только механически дайте ему пощечину, от этого жеста у вас пойдет нужная злоба!» Так оно, конечно, и вышло, но главное — что это уже в какой-то мере система Станиславского.

А вообще Мейерхольд к Станиславскому относился очень уважительно. Например, известно, что постановку Станиславского «Горячее сердце» он смотрел несколько раз. И всем советовал посмотреть и смеялся. А вот моя жена, которая служила в Художественном театре, рассказывает, что, когда Мейерхольд сидел во втором — в третьем ряду во МХАТе и смотрел «Горячее сердце», он, естественно, смеялся на несколько секунд раньше, чем зрительный зал, потому что он уже все понимал, когда еще рядовой зритель не понимал.

В.Д. (ухсмехается): Хорошо!

В.А.: Да. А вообще-то мне приходилось видеть его в театральных залах, когда ему было скучно, потому что ему было очень интересно посмотреть начало постановки — так сказать, систему средств, систему декораций, игры — но уже через десять минут он все понимал. А уйти нельзя, потому что сажают в первый ряд, и он, значит, сперва задравши нос, свой гигантский, нос Арлекина, сперва жадно впитывал все, что там было, а потом опускал этот нос и, опустивши, сидел до конца акта, а потом старался убежать, потому что ему все это было скучно. Да и понятно: не надо быть Мейерхольдом, чтобы быстро соскучиться на огромном количестве наших спектаклей, как тогда, так и сейчас. Ведь это тогда же, в 30-х годах, критик Борис Алперс74 выдвинул интересный тезис в одной из статей: он написал: «благодетельная нивелировка театров» — более кощунственной оценки искусства я не знаю75!

В.Д.: «Благодетельная нивелировка»? Этот Алперс — он же Апостолов?

В.А.: Нет.

В.Д.: Не он, нет?

В.А.: Нет. Алперс его настоящая фамилия и знаменит он тем, что он в молодости писал стихи, показал их Александру Блоку, и Блок сказал: «Поэта из вас не выйдет»76. Тогда он и стал критиком.

Апостолов — работник ЦК партии, который очень много навредил нашему искусству. Он сидел в отделе культуры. А я пришел в Театр Миниатюр, где Апостолов крушил программу, и сказал: «Товарищи, у вас хороший спектакль, не обращайте внимание на всех этих Астолоповых!»

В.Д.: Вы сказали?

В.А.: Да. Труппе. К большой их радости. Но Апостолов уже, по-моему, на пенсии, кончился…

Ну, что касается Мейерхольда, то он был тщеславен поразительно. Он, например, говорил: «Если в газете в данном номере или в журнале не упомянута нигде фамилия Мейерхольда, такой номер для меня не существует».

В.Д.: Где он мог это сказать? Вы что — сами слышали?

В.А.: Да, сам слышал. Он говорил это за кулисами. Мне приходилось бывать на репетициях, меня все это интересовало… Потом он, видите ли, еще что: он делал себе популярность, то есть он понимал, что раз мы его поклонники, то мы уже и дальше разнесем его славу. А ему надо было бороться с теми, кто считал, что его постановки и вся его деятельность неправильны. Таких, я повторяю, было меньшинство. Но все кончилось трагически…

В.Д.: Это известно…

В.А.: Вы знаете что — я вам скажу эпизод, который вы не знаете. Мне говорил один работник ведомства Лубянки… У Мейерхольда отняли театр, это было задумано. Но…

В.Д.: В 38-м году. А арестовали его…

В.А.: Неправда. Театр раньше отняли77. И вот тут, когда отвернулись от него большинство деятелей (например, Пров Садовский78 написал статью в «Известиях», что правильно отняли79), а пришли к Немировичу-Данченко — тот отказался осуждать Мейерхольда80, а Станиславский взял его к себе очередным режиссером в свой музыкальный театр81… Теперь вот что произошло дальше. Он жил уже, так сказать, на положении вот такого очередного режиссера, а тут в 40-м году была конференция Российского театрального общества, куда собрали режиссеров со всей федерации. И на этой конференции Мейерхольд имел триумф: во-первых, его избрали в президиум, во-вторых, ему аплодировали несколько минут, овации82, и, в четвертых…

(Перерыв в записи.)

В.Д.: Пожалуйста, «…и — в-четвертых…»

В.А.: …всякий раз, как какой-нибудь из ораторов упоминал имя Мейерхольда, опять начинались аплодисменты. Вот за это его и арестовали83. Его арестовали, а потом, когда в 56-м году его реабилитировали, то Игоря Ильинского вызвали в качестве, так сказать, эксперта о том, стоит ли его реабилитировать.

Ильинский, конечно, дал самые положительные отзывы об этом человеке, но когда ему в прокуратуре — Ильинскому — сказали, что жизнь Мейерхольда кончилась тем, что Берия в своем кабинете его застрелил, Ильинский упал в обморок*.

В.Д.: Ах, так ему сказали?

В.А.: Да. Интересно, что противник Мейерхольда в течение десятилетий — Таиров — обрел почти ту же судьбу: его театр тоже закрыли, а Александр Яковлевич… (не может продолжать говорить из-за душащих его слез.)

В.Д.: Да, это волнительно. А что с Таировым?

В.А.: …Не арестовали, но он сам умер от огорчения очень скоро85. Ну, вот. А Коонен86 прокляла трех человек, которые переняли театр: это Ванин Василий Васильевич — артист, который стал худруком87, потом Ганшин, ихний же актер, который стал директором, и ловкий администратор по фамилии Матусис, который был… замдиректора. И все трое умерли в течение двух лет — вот это интересно88.

В.Д.: Она жива, я ее пытаюсь записать89. (Пауза.) Мы дошли, так сказать, до конца самого Мейерхольда. Ну как, вы имеете еще о нем самом? Вы ведь много встречались… Вот об Есенине вы много конкретных вещей рассказали… Что-нибудь, помните еще о Мейерхольде или перейдем к другим темам?

В.А.: Нет, перейдем лучше, перейдем к другим…

(Перерыв в записи.)

В.Д.: О «Крокодиле» вы рассказали всесторонне… А мне как раз очень советовали не забыть, что вы были в «Синей блузе» — очень своеобразном таком театрализованном образовании: театр это был, и не только театр, а вместе с тем и театр, и эстрада, и еще90… Мне это было близко по жанру. Я по этому поводу расспрашивал одну художницу — Айзенберг91. Но это художники, а вы были, как я слышал… собственно, центральной фигурой литераторской в «Синей блузе».

В.А.: Я центральной фигурой не был, я был одним из многих авторов. Но у меня хорошая память, и я жив, тогда как многие уже от нас ушли, и я должен сказать, что сейчас вот, в прошлом году, мы справляли 50-летие «Синей блузы», был ряд вечеров и выступлений в печати. Я лично опубликовал, наверное, не менее десяти статей в разных органах. Был вечер в Октябрьском зале Дома Союзов под эгидой МГСПС и ВЦСПС. Это, конечно, большое дело.

И я должен вам сказать, что это все — рождение эпохи. Сейчас… все создается со скрипом, я бы сказал — в бюрократическом порядке. Например, из наших театров только один Ефремов создал свой «Современник»92 в порядке личной инициативы — своей и артистов. А то всему этому предваряется смета, разрешение и прочее. «Синяя блуза» возникла, как гриб в лесу — совершенно неожиданно. И такое было время, и такая была потребность в этой организации, что она разрослась буквально за год, за два. Что значит «разрослась»? От группы неквалифицированных любителей-студентов Коммунистического института журналистики, где учился Борис Семенович Южанин (вот он и был организатором93), они стали коллективом, насчитывающим 13—15 бригад, и в каждой бригаде по 12 артистов. А артисты такие, как, скажем, Гаркави, Жаров…

В.Д.: Жаров был в «Синей блузе»?

В.А.: Жаров Михаил Иванович… Миров Лев Борисович, Бениаминов из Ленинграда, ныне народный артист то же самое… Там целый ряд был… Рина Зеленая… Борис Тенин94, там было очень много первоклассных артистов, которые выходили в составе этой группы на параде перед публикой, и те сорок пять минут — час, который они занимали, они играли: во-первых, уже сравнительно квалифицированный репертуар, а главное — играли-то хорошо! А режиссеры были: Юткевич Сергей Иосифович, Мачерет Александр Вениаминович… впоследствии видный кинорежиссер95, Типот Виктор Яковлевич — один из создателей Театра Сатиры96. Кстати, 50-летие этого театра будет отмечаться сейчас в сентябре, и я уже записал на радио свою речь по этому поводу.

Так вот, почему это так быстро выросло и так быстро расцвело? Гигантская потребность была в слове — актуальном, современном, посвященном тому, что происходит на земле. Заметим, еще не было большого советского искусства. Не написан ни «Тихий Дон», ни «Любовь Яровая», ни «Бронепоезд 14–69» — ничего этого не было. На эстраде — все дореволюционное. Почистили-то здорово: всю эту шантанную мерзость и пошлость запретили, но то, что игралось, тоже, собственно, было далеко от современности. А Южанин — он был человек, я бы сказал, даже примитивный. Он был участник войны на Дальнем Востоке, приехал в Москву, учился на факультете журналистики, и вот ему пришло в голову создать такую живую газету. Надо заметить, что метод живых газет существовал в нашей армии и в деревне и на заводах и раньше, то есть с самой революции, например, политотделы воинских частей имели живые газеты. И это обуславливалось тем, что большинство населения было неграмотным, к ним нельзя было обращаться газетами печатными, а надо было с ними разговаривать вот так — в полутеатрализованной форме. Так это и делалось. Поэтому он имел уже этот опыт, и он сам был автором, причем автором весьма посредственным и примитивным и не заблуждался на свой счет. Но он так любил это дело! У него в жизни не было другой цели, и вот очень скоро ВЦСПС взяло под свое крыло это начинание — «Синюю блузу»… А вы знаете, синяя блуза — это униформа рабочих на западе, традиционная вещь. «Синей блузе» отвели две маленькие комнатки в помещении бывшего трактира «Лондон».

В.Д.: Это Москва?

В.А.: Москва. То, что раньше называлось Охотный ряд, сейчас проспект Маркса. Представьте себе здание Благородного собрания… МГСПС, Дом Союзов…

В.Д.: Потом тут Параскева Пятница была, немножко поближе.

В.А.: Вот наш трактир «Лондон» — одноэтажное здание, примыкавшее непосредственно к Дому Союзов… там были еще что-то… Это было все передано ВЦСПС. Две комнатки отвели: в первой комнате сидели машинистки и бухгалтер, во второй комнате сидел Южанин и его заместитель Мразовский. Приходили туда Маяковский, Асеев, Кирсанов, композиторы — Блантер, Кац, Фомин и многие другие. Когда Южанин, который не курил, пожаловался Маяковскому, что курят у него в маленькой комнатке, Маяковский написал плакат: «Не хотим вдыхать никотин». И этот плакат висел над головой Южанина. А он был одержимый человек… Я про него придумал так, что он говорил, что вот «Анна Каренина» хорошо написана, а нам не годится, «Синей блузе», короче надо и меньше действующих лиц. А когда мы с ним вошли в первый раз в жизни в большой зал ресторана при «Европейской» гостинице в Ленинграде, он сказал: «Какой хороший зал, тут могли бы репетировать два или три коллектива наших сразу». Он всё…

В.Д.: Оценивал…

В.А.: …рассматривал с точки зрения «Синей блузы».

В.Д.: Это понятно! (С горечью.) Когда чем-нибудь увлечен, то так…

В.А.: «Синяя блуза», помимо вот этих профессиональных коллективов в Москве и в Ленинграде, [была] и в других больших городах, в других ведомствах: была железнодорожная живая газета, не помню названия, но там тоже были первоклассные актеры и режиссеры… «Синяя блуза» приезжала и на завод, в цех, и в учреждения, сдвигались столы и играли свой репертуар и перед столиками в ресторанах и пивных. Почему? Потому что и там сидела советская публика — рабочие, служащие — и надо было с ними разговаривать на актуальные темы.

Сам Южанин руководил этим делом, пока оно его, так сказать, не переросло. Уже к началу 30-х годов «Синяя блуза» стала выдыхаться. Она уже стала примитивной, повторялась, и постепенно это дело было как-то передано в другие руки, а потом вскорости заглохло. Тут ВЦСПС поступил неправильно: они вместе с водой выплеснули ребенка, потому что надо было сохранить. Сейчас этот метод восстанавливается.

Спектакль «Синей блузы» начинался с того, что под марш, всегда один и тот же, выходили 10—12—15 участников и пели эту зачинную песню (напевает): «Мы, синеблузники, мы профсоюзники, мы не Бояны-соловьи» и так далее. Слух у меня плохой — в солисты не прошусь. Но когда мы сделали на радио вечер (это было несколько лет назад), выступали Михаил Иванович Жаров, композитор Сигизмунд Кац97 и я, то пришло две тысячи писем от старых синеблузников и от современных деятелей на культурном фронте, и все просили повторить передачу. Она была несколько раз повторена, а потом к юбилею уже печатались всюду эти статьи.

«Синяя блуза» — один из ярких примеров того, что значит социальный заказ. Этот термин, по-моему, Маяковского. Вот именно была нужна такая «блуза», и она возникла с необыкновенной легкостью. Ведь тысячи последователей! Бюллетень «Синей блузы», где печатался репертуар, советы технические, советы по костюмам, потом фотографии коллективов, отдельных артистов и авторов — она выходила тиражом до 10 тысяч. Ее нельзя было купить, потому что всем она была нужна: и на периферии, и в столице.

«Синяя блуза» перекинулась через границу: в демократической Веймарской республике, в германской, были синеблузные коллективы. Они были также, по-моему, чуть не в Японии, в Скандинавии. «Синяя блуза» выезжала на гастроли в Норвегию, в Германию. Были они и в Маньчжурии, вот что интересно. Маньчжурия тогда была под властью, по-моему, еще китайских генералов, японцы еще ее не схватили…

В.Д.: Да, там Чан Кай-ши98 был…

В.А.: Да. Так вот надо сказать, что город Мукден… нет, Харбин — это русский город фактически, потому что там население-то было все русское к тому времени…

В.Д.: Да. Это КВЖД.

В.А.: КВЖД. И вот мне рассказывал Лев Борисович Миров, как их принимали в Харбине люди, которые соскучились по родине.

Передразнивали, пародировали и немножко издевались над «Синей блузой» многие, но никто не отрицал пользы, которую приносило это учреждение. Методы «Синей блузы», их режиссеров — таких, как Томисс99, Шахет100, Юткевич и других — они перенесены и по сей день в наши цирковые спектакли. Шахет потом был главным режиссером московского цирка. Они же перенесены в оперетту, и на эстраде можно уследить эти выходы, эти перестройки под музыку, эти пирамиды, которые из людей строили тогда синеблузники. А что касается меня, то моя роль была скромной. Я писал бытовые сценки, рассказы, некоторые из них они отвергали, а некоторые шли и имели успех. Были у меня такие сценки, которые игрались буквально всеми коллективами Москвы, просачивались на периферию.

И по сей день, когда я приезжаю куда-нибудь на периферию, то обязательно ко мне приходят на моих выступлениях средних лет или даже старые люди, которые говорят: «А мы вас помним по „Синей блузе“!» Причем они помнят только мои «бессмертные» произведения (Дувакин усмехается), потому что сам-то я не выезжал туда. Но, помню, из Астрахани меня попросил обком партии поехать в какой-то район глубинный. Вот я поехал. Помню, что надо было ехать через станцию Чапчачи — уже, собственно, этим все сказано — какая станция. И там, в степях, где половина населения казахи, а половина — русские, там заведующий клубом, районным Домом культуры, мне рассказывал, как они приезжали в Москву с любительской «Синей блузой», и как их премировал лично Михаил Иванович Калинин, подаривший им набор балалаек для ихнего оркестра. Все!

(Перерыв в записи.)

В.Д.: …Жанр «Синей блузы» — это что: пьеска, монтаж…

В.А.: Всё! Во-первых, они первые придумали монтажи из разных произведений, во-вторых, там были сценки, в-третьих — то, что называется скетчи, в-четвертых, такие оперетты. Скажем, международная тематика там… методами фарса и оперетты высмеивались поведение и политика наших…

(Запись обрывается.)