Она уходила утром на свою фабрику, а у нее оставался маленький сын, и ребенок был без присмотра, и Анна Андреевна брала на себя заботы об этом ребенке. А работница говорила соседкам по дому: «У меня нянька мировая!»*.

О дружбе с Анной Ахматовой и о том, почему сатирический журнал назвали «Крокодил»

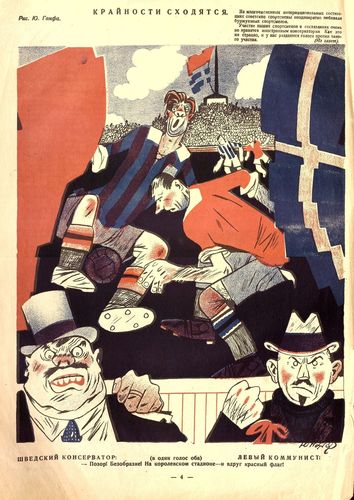

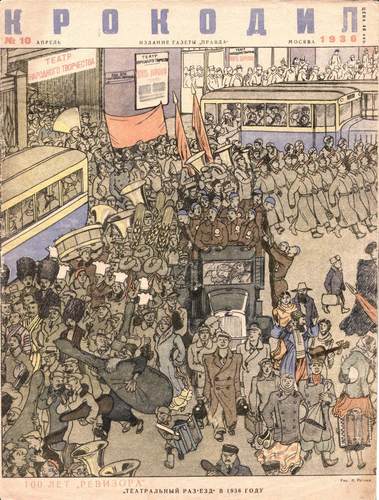

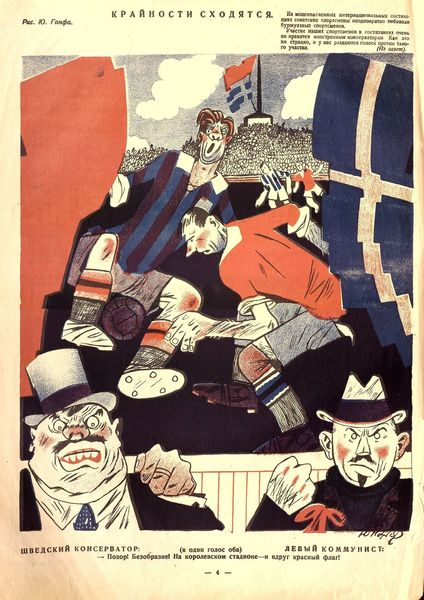

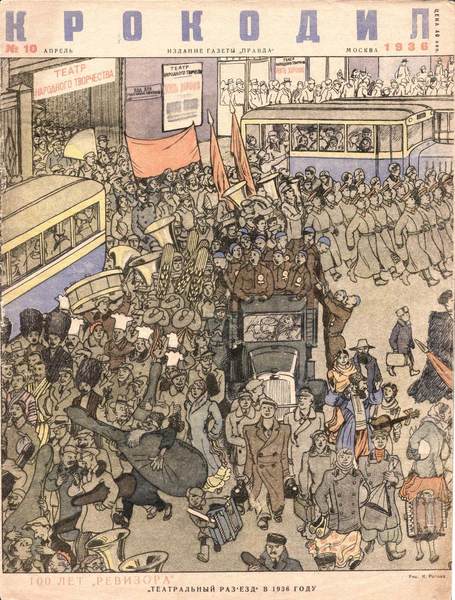

Третья беседа с Виктором Ардовым композиционно состоит из двух больших сюжетов. Первый посвящен истории журнала «Крокодил» — художникам и журналистам знаменитого сатирического издания, в том числе создателю «Крокодила», участнику штурма Зимнего дворца Константину Еремееву, Михаилу Кольцову и многим другим.

Второй сюжет посвящен дружбе семьи Ардовых с Анной Ахматовой, и здесь журналистские байки уступают место более личной интонации (в какой-то момент эмоции переполняют рассказчика, и его голос срывается). Герои этой части беседы, помимо собственно Ахматовой, — Осип и Надежда Мандельштам, Михаил Зощенко и Марина Цветаева, с которой Ахматова встречалась в квартире Ардовых, но то, о чем они говорили, так и осталось тайной.

Комментарии к беседам с В.Е. Ардовым подготовил филолог Николай Паньков.

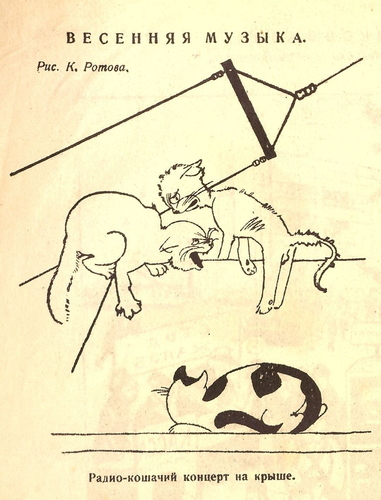

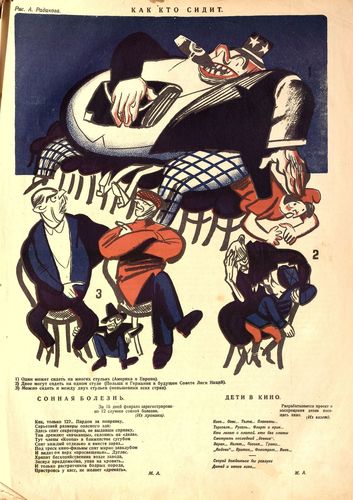

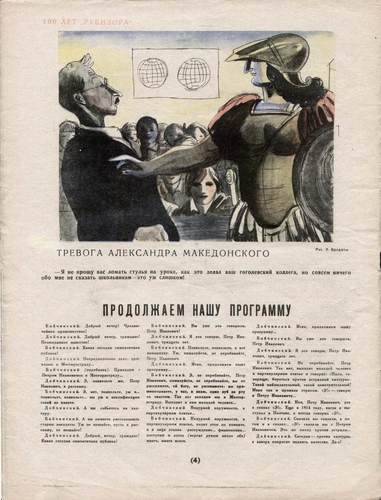

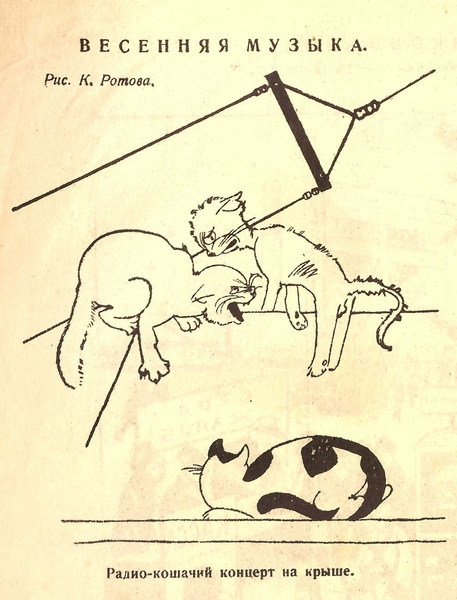

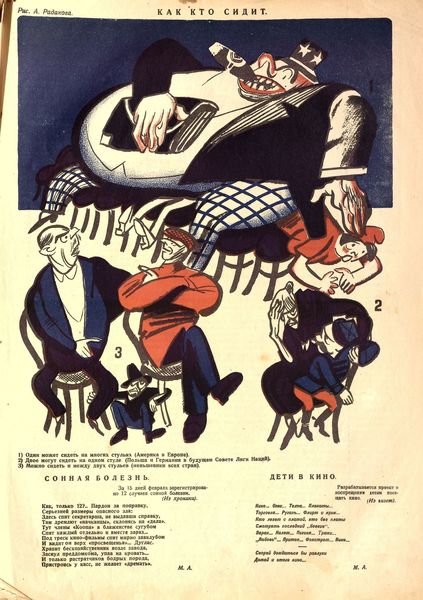

О поэзии С.А. Есенина. Дружба С.А. Есенина и С.Т. Коненкова. О воспоминаниях С.Т. Коненкова «Мой век». Случай с академиком И.П. Павловым. О сатирических журналах 1920-х гг. «Крокодил», его создатели и редакция. Причины успеха журнала «Крокодил». «Крокодил» как участник строительства коммунизма. История происхождения названия журнала. О заседаниях редакции «Крокодила». О Н.К. Иванове-Грамене и других главных редакторах «Крокодила». А.И. Дейч и А.В. Луначарский. М.Е. Кольцов и Л.С. Сосновский. О карикатурах К.П. Ротова.

О А.А. Радакове и других сатириконцах. О художнике Л.Г. Бродаты. О И.А. Малютине. Высказывание И.В. Сталина о плакате М.М. Черемныха. О знакомстве и дружбе с А.А. Ахматовой. О О.Э. Мандельштаме. О Н.Н. Пунине. Рассказы Ахматовой о директоре гимназии И.Ф. Анненском. Об отношении Ахматовой к своим ранним стихам.

О дружбе с А.А. Ахматовой. Отношения Ахматовой с семьей Пуниных. О чуткости к стихам и чувстве юмора Ахматовой. О газетной кампании 1934 г. против Б.А. Пильняка и Е.И. Замятина. Выход Ахматовой из Союза писателей. О Б.Л. Пастернаке. Постановление Оргбюро ЦК ВКП «О журналах «Звезда» и «Ленинград» 1946 г.». О «Реквиеме» и «Поэме без героя» Ахматовой, об истории их создания. Судьба рукописей Ахматовой.

Работы В.М. Жирмунского и Е.С. Добина об А.А. Ахматовой. Отношение А.А. Ахматовой к О.Э. Мандельштаму. Об отношении Ахматовой к современным ей поэтам. О встрече А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой у Ардовых. Отношение Ахматовой к религии. О М.М. Зощенко и отношении к нему Ахматовой. О Л.Н. Гумилеве и Н.С. Гумилеве.

Сборник воспоминаний о жизни московского дома Н.А. Ольшевской и В.Е. Ардова, где подолгу в послевоенные годы жила Анна Ахматова и где бывали известные деятели литературы и искусства. Читатель увидит трагический период истории в неожиданном, анекдотическом ракурсе. Героями книги являются Б. Пастернак, Ф. Раневская, И. Ильинский и другие замечательные личности.В книгу вошли повести «Легендарная Ордынка» протоиерея Михаила Ардова, «Table-talks на Ордынке» Бориса Ардова и «Рядом с Ахматовой» Алексея Баталова.

Виктор Ардов

О дружбе с Анной Ахматовой и о том, почему сатирический журнал назвали «Крокодил»

Виктор Дмитриевич Дувакин: Виктор Ефимович, мы с вами так договорились, что сегодня мы будем разговаривать о «Крокодиле», о «Чудаке». Вы по Есенину все окончили? Может, хотите что-нибудь добавить?

Виктор Ефимович Ардов: Одну только, пожалуй, фразу, одно положение. Видите ли, Есенин велик тем, что он, наверное, первый в русской поэзии отразил стихию русской деревни. Даже такие поэты, как Кольцов, не говоря уже о менее значительных, вроде Дрожжина1, писали о деревне с позиций традиционной русской городской поэзии. Это все правильно, но это не выражало до конца стихию русской природы и русского села. Есенин был первый, который полностью выразил в своих стихах это значительное поприще, я бы сказал. Вот эти его образы сельского характера, иногда даже немножко притянутые (я много раз отмечал какую-то условность иных образов, они идут в порядке взятой им однажды на себя струи). Но самый факт, что появился поэт, который пришел из деревни, для которого деревня была родною и который это никогда не забывал, — это великое дело. Очень интересно, что Есенин, как пишет о том Сергей Тимофеевич Коненков, дружил с этим скульптором несмотря на большую разницу в возрасте. И должен сказать, что в скульптуре нечто подобное сделал именно Коненков: его деревянные вещи, в особенности эти вот полевички, лесовички и другие скульптуры из коряг и поленьев, — они тоже предельно национальны и тоже, конечно, подсказаны деревенским происхождением мастера. В своих мемуарах Коненков пишет, что когда он приехал в Соединенные Штаты, то он всех поразил наличием у него деревянной скульптуры. Они просто не знали, что деревом можно выразить…

В.Д.: Ах, вот это интересный факт! На Западе не было ее совсем, да? То есть в Америке?

В.А.: В Европе, может быть, и было, и даже обязательно было, потому что там средневековая деревянная скульптура — церковная уже. Коненков в своей книге «Мой век» (это действительно век, потому что он прожил, Коненков-то, 97 лет) пишет, что в Америке деревянная скульптура не была известна и его работы произвели поэтому там фурор2. Кстати, есть еще совершенно поразительный эпизод, который Коненков описывает там: в 26-м или 27-м году скульптор взялся лепить бюст Ивана Петровича Павлова, академика. Условия были такие: Павлов точно к двум часам приезжал в мастерскую Коненкова и два часа позировал. Ему давали для этого автомобиль за счет скульптора. И вот на каком-то сеансе..

В.Д.: Подождите, вы сказали в 26-м?

В.А.: Да. В 26-м — 27-м.

В.Д.: Так он уже уехал?

В.А.: Кто?

В.Д.: Коненков.

В.А.: Так Коненков и был в Нью-Йорке.

В.Д.: А что Павлов был…

В.А.: …в Нью-Йорке, да.

Так вот, приехал, значит, однажды Павлов и говорит: «Как мне надоели эти машины. Как бы мне хотелось, чтобы меня к вам доставляли бы на лошадях — конный экипаж». Ну, решили пойти навстречу великому ученому. Администратор Коненкова сообщил, что он нашел лошадку… Где? В зоопарке! Там была лошадь, которая катала ребят по кругу, в этом самом зоопарке. Это делается и у нас и сейчас. Ладно. Условились, что экипаж заедет в половине второго за Павловым, а к двум привезет его в мастерскую. Около трех часов — с большим опозданием, следовательно, появился разъяренный Иван Петрович, который кричал, что если будут так злоупотреблять его временем, то он вообще откажется позировать. Тут пришел администратор, и Коненков его спрашивает: в чем же дело? Смущенный администратор отвечает, вот какая история: «Лошадь-то мы запрягли в экипаж и стали ее выводить за ворота зоопарка, но она уже десять лет ходит по этому кругу, катая детей, и она отказалась выйти за ворота, а свернула на свой круг и стала нас возить по кругу». (Дувакин смеется.)

Коненков говорит: «Я подумал, что сейчас Иван Петрович сойдет с ума от ярости. Но я смотрю — он счастливо улыбается и говорит: „Вот видите, какое подтверждение моей теории условных рефлексов! Я очень рад!“»

В.Д. (смеется): Чего ж он бесился?! Это у него, у Коненкова, в книжке написано?

В.А.: Да!3

В.Д.: А! Ну, тогда не стоит на этом задерживаться. Вернемся к Есенину…

В.А.: Про Есенина я вам вот что скажу. (Мне кажется, это важное наблюдение.) Видите, как человек воистину деревенский, Есенин и не переделывал себя на городской лад, он не притворялся, как многие люди, вышедшие из села — уже вполне горожане. Он и по манерам, и по навыкам своим, и по обращению к людям — он остался деревенским парнем, даже подчеркивая это, подчеркивая в своих выражениях, изречениях и так далее. На меня он всегда производил впечатление того озорного гармониста, который многих вокруг обижает: и девок обижает, и каких-то других парней, и драчлив, и несдержан, но ему все прощается за то, что он так хорошо играет на гармони. Вот в данном случае этой гармонью была поэзия, он был настолько талантлив, что ему действительно прощали многие, я бы сказал, чисто деревенские эксцессы. И это, по-моему, имеет смысл сохранить, потому что никто никогда в литературе о Есенине вот эту сторону его личности не подчеркивал4.

В.Д.: Ну как же, это как раз говорят, но только можно думать, что и в этом был какой-то элемент стилизации.

В.А.: Стилизации, конечно, причем он шел к ней издавна. Сперва он стилизовался вместе с Клюевым под старинную Русь, религиозную Русь, даже какие-то монархические мотивы у него появлялись…

В.Д.: Ну, перейдем сейчас к тому, что составляет нашу основную тему — к «Крокодилу». Вы один из старейших крокодильцев, всех там знаете. Вот я вас прошу обрисовать и работу редакции в период 20-х годов (после Съезда писателей — это меня уже меньше интересует, это уже другой «Крокодил», но вы пунктиром завершите, что найдете нужным), и потом также охарактеризовать людей, которые в «Крокодиле» работали и которых вы в «Крокодиле» встречали. Прошу вас.

В.А.: В будущем году исполняется 50 лет с тех пор, как я впервые напечатался в «Крокодиле». Для «Крокодила» это был третий год его существования. Я должен сказать, что успех «Крокодила» небывалый: его тираж сегодня 6 миллионов экземпляров. В мире никогда не было сатирического журнала с таким тиражом. Я помню большой успех «Нового Сатирикона» под руководством Аверченко до революции — тираж был 25 тысяч.

В.Д.: Ну, тогда ведь грамотных было не так много.

В.А.: Совершенно справедливо, но все-таки 6 миллионов — это гигантская цифра. Обуславливается она, на мой взгляд, вот чем. Создатель «Крокодила», первый его редактор, Константин Степанович Еремеев, который до революции был одним из редакторов «Правды» (как мы знаем, «Правда» начала выходить в 12-м году), так вот, этот человек — член партии, кронштадтский матрос, участник Гражданской войны и так далее5, когда создали в 22-м году этот журнал, повел его не теми путями, какими до того традиционно шли все журналы сатирического плана.

В.Д.: Простите, ведь при своем образовании «Крокодил», кажется, имел другое название — «Рабочий журнал»?

В.А.: Этого я не помню.

В.Д.: Не знаете? Мне говорил об этом старейший крокодилец — Черемных, когда он еще был жив…

В.А.: Я знаю. Может быть, и были какие-то приложения к «Рабочей газете», которые носили сатирический характер, и считается, что именно из этих приложений и возник «Крокодил»6.

В.Д.: А Еремеев, когда вы пришли, уже работал два года?

В.А.: Еремеев в это время был Центральным Комитетом партии отозван на другую работу7, так что я с ним познакомился вне редакции «Крокодила», а в «Крокодиле» я его не застал.

Но та тенденция, которую он установил, она вот, на мой взгляд, и приводит к этому большому успеху журнала. Что это за тенденция? По традиции, сатирический журнал стоит в позиции, так сказать, иронического наблюдателя жизни. Так откликались на события и литературные явления и факты жизни в «Новом Сатириконе». Так чаще всего откликались в других наших, советских, журналах — таких, как «Смехач» в Ленинграде, «Бузотер» (впоследствии он же «Бич») в Москве8 и так далее. Еремеев установил тот момент, что журнал есть не наблюдатель сторонний и ироничный, а участник строительства коммунизма. Это чрезвычайно важно. Следовательно, мы не посмеивались над глупостями, или нелепостями, или проступками и преступлениями тех людей, о которых писали в фактических заметках, или в фельетонах по фактам и так далее, а мы, так сказать, резко принимали сторону Советской власти и включались в орбиту советского… я бы даже сказал — правосудия. Ведь очень часто мы, крокодильцы, встречаясь с прокурорами и следователями, устанавливали общность наших позиций, общность нашей деятельности. Есть решение Девятого съезда партии о том, что печать всякий сигнал свой посылает туда, о ком идет речь (или о чем идет речь), и на местах все советские органы, начиная от министерств, обязаны принимать меры по тому материалу, который опубликован9. Этот закон действует и сегодня.

В.Д.: И для «Крокодила»?

В.А.: И для «Крокодила». Вы знаете, почта «Крокодила» сегодня безмерная: тысяча писем в день, тысяча писем в день. А любой номер (сейчас он выходит ежедекадно) вмещает в себя ну 20 материалов фактических, а то и меньше. По всем остальным письмам принимаются меры такого характера: пишутся письма, запросы, напоминания, указания и так далее. И нам отвечают в таком же обязательном порядке, как отвечают «Правде». Да и всем органам печати обязаны отвечать. Это имеет гигантское практическое значение. Во-первых, стало быть, нельзя недооценить самый факт воздействия на всяких, как мы говорим, конкретных носителей зла. А с другой стороны, это и вызывает повышенный интерес читателей к журналу, в котором можно не только посмеяться над рассказом или над карикатурой, но и почерпнуть вот такие живые сведения о действительности. И рубрика «„Крокодил” помог», в которую мы помещаем ответы и, стало быть, выводы, которые были сделаны из той или другой заметки, того или другого фельетона или карикатуры, она, конечно, очень тоже помогает популярности журнала. Но эта сторона неизменна с самого начала возникновения журнала.

Теперь я вам хочу рассказать, как возникло название «Крокодил».

В.Д.: Да, пожалуйста.

В.А.: Рыклин пишет, что якобы название «Крокодил» придумали несколько человек, в том числе и он, на совещании на даче у Демьяна Бедного в Мамонтовке10. А я слышал другую версию, которая мне кажется более правдоподобной. Долго не могли придумать названия, и опять в который-то раз в редакции… Она помещалась на Тверской улице, тогда еще не было улицы Горького, на том ее отрезке, который уничтожен, и на его месте — боковой фасад гостиницы и ресторана «Москва»… напротив Лоскутной гостиницы и Обжорного ряда… Так вот, сидели и заседали. В это время появился репортер, местный, корреспондент «Рабочей газеты» (а «Крокодил» входил в систему «Рабочей газеты»), который был знаменит следующим: он был в Смоленске корреспондентом и прислал заметку, что где-то в Десне или в Днепре обнаружен был живой крокодил. Это, конечно, не напечатали, но с тех пор его стали звать Крокодилом, самого этого репортера. И, когда он сунул нос в комнату, кто-то сказал: «А, Крокодил пришел!» — и тогда сказали: «А вот и название!»

В.Д. (усмехается): Это правдоподобно!

В.А.: Самое интересное, что очень талантливый и острый роман — сатирический — Михаила Афанасьевича Булгакова «Роковые яйца»… Читали вы этот роман?

В.Д.: Конечно! Тогда читал и теперь читал.

В.А.: В этом романе происходят такие события: вследствие оплошности каких-то там деятелей сельского хозяйства были засланы на места яйца не куриные…

В.Д.: Кстати, поэтому неверно говорить роковы́е яйца. Это рóкковые яйца. Ведь это Рокк заслал! Тут игра слов. Эти яйца заслал Рокк… Рóкковые яйца стали роковы́ми11.

В.А.: Ну, так можно говорить роковы́е. Это неважно, важно, что там где-то в западной губернии из яиц вылупились не куры, а разные гады: крокодилы, страусы и потом змеи. Вот. Так что вот откуда название «Крокодил».

Кстати, первый номер «Крокодила» имеет обложку такую: что страшная пасть крокодила пробила насквозь лист «Рабочей газеты» и явилась, так сказать, на свет. Если хотите, я вам могу показать эту книжечку12.

В.Д.: Номер у вас есть?

В.А.: Не номер, а этот рисунок был воспроизведен в книжке, которая посвящена истории, собственно мемуарам о журнале «Крокодил» за 50 лет. Она вышла в 72-м году. Там есть и моя статья. В общем, я вам покажу ее, эту книжечку.

В.Д.: Хорошо, это потом, сейчас мы не будем прерывать.

В.А.: Атмосферу в редакции, какую я застал в 25-м (очевидно, она же была и до того и еще долго после), составляла, я бы сказал, безудержная молодая радость всех наших сотрудников по поводу того, что мы делаем такое полезное, нужное дело и в то же время веселое дело.

Есть в жизни сатирического журнала неизбежный, так сказать, ритуал: это заседание, возможно более широкое, по придумыванию сюжетов для карикатур. Видите ли, в каждый номер отмечается 20 — 25 рисунков: больших, маленьких, посвященный международным темам или бытовым, шуточным и так далее. Для того чтобы получить 20 тем, надо придумать 100 тем, потому что далеко не каждая тема годится для опубликования. Иные — вредные идейно. Бывало, Кольцов, когда он был редактором «Крокодила», после 34-го года, если предлагали какую-нибудь сомнительную тему, говорил: «Это вы пошлите Милюкову в Париж, в его белогвардейскую газету13, а мы печатать не будем». Но это возникало не из злонамеренности сотрудников, а просто, когда придумает человек тему, он ее несет, не очень соображая, хорошая она или плохая, уместна или нет, а там, на темном заседании, всё разберут, уточнят, доделают и так далее.

Ну так вот, сидят 20 — 25 человек юмористов, художников, литераторов и даже специальных темистов… Сравнительно скоро среди нас появился самый одаренный среди темистов — Михаил Александрович Глушков. Если вы хотите про него узнать что-нибудь, возьмите сатирический роман Ильфа и Петрова «12 стульев» — он выведен там как обладатель одного из стульев, он так и назван — темистом — под фамилией Авессалом Владимирович Изнурёнков. Это он. Причем описан необыкновенно похоже, даже со стороны манер, фразеологии и прочее. Так вот, придумывая темы, веселились обычно всегда. Я помню, когда в «Чудаке» бывали такие темные заседания, если мы уж очень все расшалимся и придумываем всякие глупости, то Ильф, который был самый взрослый и не только, собственно, по возрасту, а по характеру, строго спрашивал: «Кончится этот пир остроумия или нет?» Так вот, тональность этих заседаний, тональность взаимных розыгрышей и шуток была очень непринужденной и интересной, что не мешало делать журнал таким, каким мы его знаем в первых комплектах.

В.Д.: А из этих вот розыгрышей и шуток вы не помните таких, которые не попали в журнал, но были интересны?

В.А.: Видите ли, у нас, помимо розыгрышей, шуток, был еще внутриредакционный альбом. В него наклеивались и рисунки, и персональные шаржи, и стихи, и прочее. Этот альбом, не знаю, куда потом делся, но он был очень интересный.

А что касается розыгрышей и шуток, то они были ежедневно, ежедневно. Все друг над другом шутили.

Я помню, например, Константин Павлович Ротов — человек с необыкновенно, так сказать, золотыми руками — полчаса потратил на то, чтобы сделать… как это называется на базаре? — «кукла»: он сверху и снизу положил по 3 рубля настоящих, а внутри чистую бумагу, и получилось… фальшивые триста рублей…

В.Д.: Ну да, это был прием жуликов, который очень широко использовался.

В.А.: И, сделав эту штуку, обернул госбанковской бумагой. Он сказал вошедшему Бухову: «Аркадий Сергеевич! Я вам должен был 200 рублей, вот вам 300, отдайте мне 100 сдачи». Бухов отдал 100 рублей настоящими, и тут мы все заржали с большой радостью, а Бухов понял, что его, значит, обманули, и тоже смеялся14.

В.Д.: Ну, это было совершенно всерьез, при всяких покупках с рук на рынке — это был принятый прием.

В.А.: Ну да, я потому и говорю — «кукла». Ну, вот это один из розыгрышей. Потом — реплики, не всегда даже пристойные, которыми мы обменивались.

Я помню, я раз опоздал на заседание, Ротов, увидев меня, показал на меня пальцем и закричал: «Посмотрите, что пришло!»

Однажды Ротов и Ганф сговорились устроить мне пытку вежливостью. Мы друг другу говорили невежливые слова, а тут, когда я вошел, все встали, поклонились и сказали: «Здравствуйте, Виктор Ефимович», я сказал: «Здорово, негодяи!» Они сказали: «Ай-яй-яй, как нехорошо, садитесь, пожалуйста!» И, в общем, они минут двадцать разговаривали со мной в великосветском тоне, пока я не взмолился, сказал: «Братцы, довольно!»

В.Д. (смеется): Хорошо.

В.А.: Потом, конечно, взаимные шаржи. Вон у меня в той комнате есть целый, я бы сказал, киот шаржей на меня, сделанных в 20-х годах, главным образом. Там работы и Кукрыниксов, и Ротова, и Малютина, и других наших корифеев.

В.Д.: Надо это в Литературный музей отдать.

В.А.: Впоследствии отдадим, да. Я сейчас с ними поссорился, потому что Шахалова15 как-то неправильно себя ведет по отношению ко мне. Там был Тимрот16 — с ним можно было работать. Ну, ладно.

Я должен вам сказать, что эта атмосфера в «Крокодиле» не мешала журналу выполнять свои общественные функции. А ведь годы были такие, что классовая борьба еще не была отвлеченным понятием для нашей страны. Я уж не говорю, что после решений ЦК в 29-м году мы все стали, так сказать, строже и беспощаднее в высказываниях: проблема кулака возникла и так далее… Но и до того, во время нэпа, очень многое приходилось изображать в острых сатирических тонах.

Во главе журнала, когда я пришел туда, был старый коммунист Николай Константинович Иванов-Грамен17.

В.Д.: Вот о нем, что помните, все расскажите! Я его видел, познакомился, но он уже был… плох.

В.А.: Иванов-Грамен был очень скромный, я бы сказал, тихий человек, что даже представляло контраст с той шайкой литераторов и художников, которой он руководил. Он-то был безукоризненно вежлив всегда, ему было трудно сказать автору, что не пойдет такая-то вещичка по каким-нибудь, там, идейным соображениям или художественным. Вел он себя необыкновенно сдержанно и к тому же он был немножко глуховат, так что особенно принимать участие в наших буйствах ему было трудно. Журнал он вел в том направлении, в котором его оставил Еремеев. Через некоторое время после него возникли другие редактора, например, Михаил Захарович Мануильский18.

В.Д.: Это вот тот самый Мануильский, крупный политический деятель?

В.А.: Нет, это младший брат Дмитрия Захаровича. Дмитрий Захарович был руководителем Коминтерна, а впоследствии министром иностранных дел Украинской ССР, а что касается Михаила Захаровича, то он был у нас, а потом ушел членом редколлегии в «Правду». Это тоже был очень добрый, тихий и спокойный человек, которого мы теребили… Замечательно в нем было то, что он необыкновенно как-то застенчив был в жизни19. Когда была чистка партии в 29-м году, он все боялся, что его исключат из партии, хотя никаких за ним ни проступков, ни отклонений не было, и он как-то сказал: «Вот чистка скоро будет…» На что Глушков ему сказал: «Знаем мы вашего брата!»20

А его, Мануильского, сменил Михаил Ефимович Кольцов21. В 34-м году. Кольцова назначили главным редактором «Крокодила», потому что «Крокодил» был передан в систему «Правды» из другой системы. Я о нем написал большие мемуары — листов пять — шесть, они напечатаны в 62-м году в журнале «Звезда»22 и вышли в сборнике, посвященном Кольцову, в «Советском писателе» несколько лет тому назад23. С Кольцовым меня связывала многолетняя личная и творческая дружба. Это был человек необыкновенно одаренный. Журналист первоклассный, мирового класса журналист, а редактор он был самый толковый, я бы сказал, потому что у него была высокая техника редактирования. Вы знаете, вот ему дадут полосу, он две — три фразы исправит — и все придет в норму, все уже окажется приемлемым и так далее. У Кольцова всегда бывали заместители по «Крокодилу», которые и делали журнал, а ему мы предоставляли уже готовые полосы.

![Михаил Кольцов в Испании. 1936 г. Автор Unk / Снято на фотоаппарат «ФЭД» Михаила Кольцова (собственная работа photo) [Public domain], через Викисклад](/media/W1siZiIsIjIwMTcvMDUvMjkvNHh2bGZqNG03N19fX19fMTFfMTkzNl8xNDY1NTU5MzAwLkpQRyJdLFsicCIsInRodW1iIiwiODAweDYwMFx1MDAzZSJdXQ?sha=1276043ee4e9e733)

В.Д.: Он уже тогда был в «Огоньке» тоже, параллельно?

В.А.: Он уже был председателем правления издательства «Жургаз». И по случайным обстоятельствам «Крокодил» попал не в «Жургаз», а в «Правду»… А в «Жургазе» было 5 газет и 15 журналов. «Огонек» возник в 23-м году, и с 23-го года по самый арест (Кольцова арестовали в 38-м году, потом в 42-м году убили, а потом, конечно, посмертно реабилитировали) в «Огоньке» он 15 лет был главным редактором, а у нас в «Крокодиле» он тоже был главным с 34-го по 38-й.

В.Д.: А кого сменил Кольцов непосредственно? Кто перед ним?

В.А.: Мануильского. Я же вам сказал.

В.Д.: Мануильского. Перед этим, значит, Иванов-Грамен и перед этим — Еремеев?

В.А.: Да, Еремеев. На «Крокодил» еще воздействовал Николай Иванович Смирнов — главный редактор «Рабочей газеты» и издательства, но он был, так сказать, фигура вне коллектива журнала и никогда к нам не приходил.

А что касается Кольцова, то, когда мы ему подавали полосы, он, бывало, что-нибудь выбрасывал, зачеркивал на полосах, и мы говорили, что «старик вытоптал» фельетон или карикатуру.

В.Д.: Старик?

В.А.: «Старик» мы его называли24, хотя он старше меня на два года, но он всегда был очень взрослый. Я помню, артистка Вера Леонидовна Юренева25 — она была одно время его женою, причем она была старше его на 20 лет, и мне она потом уже говорила в Москве (этот брак их был в Киеве, в годы гражданской войны) — она говорила: «Когда я с ним познакомилась, ему было 19 лет, но он был такой умный, такой взрослый, такой серьезный, что мы не ощущали разницы в возрасте». Это воистину так. Он был удивительно еще умен, я бы сказал, практически — не в пошлом смысле, а просто — он знал жизнь. Про себя он говорил, что он «склоковед» — не склоковод, он не вел склоки — он разбирался в склоках. Это действительно так и было. К нему входил в кабинет посетитель, а он уже знал, что тот будет говорить, настолько он хорошо понимал жизнь.

В.Д.: В этом духе вот Дейч пишет сейчас о нем26.

В.А.: Да, Дейч тоже киевлянин. Кстати, если вы хотите, я вам расскажу поразительный эпизод из жизни Дейча. Дейч дружил с Анатолием Васильевичем Луначарским еще в Киеве (ведь Луначарский тоже киевлянин), а потом в 19-м или в 20-м году Дейч был уже в Москве, но продолжал встречаться, иногда даже совместно с Луначарским писал что-то27. Однажды вечером Дейч работал у себя в кабинете, как вдруг пришли трое молодых людей из комсомольской ячейки. Они увидели, что у Дейча очень много книг, и сказали: «Так не годится! Вот вы один человек, а у вас книг, наверно, несколько тысяч. Надо их национализировать и передать в библиотеку нашу домовую — пускай молодежь, да и вообще все, кто хочет, пусть читают». Дейч стал возражать, тогда главарь этой тройки сказал: «Слушайте, товарищ Луначарский сказал: „Больше 500 книг на одного человека быть не должно!”» И тут из комнаты Дейча вышел Луначарский и сказал: «Ничего подобного я никогда не говорил!» Эти ребята так испугались, что вышел нарком, что убежали просто.

В.Д. (смеется): Хорошо! Это Дейч написал?

В.А.: Написал! Есть! Я у него же это прочитал28.

В.Д.: Нет, книжку я только что вот, в больнице, прочитал, и там нет этого.

В.А.: Да это неважно, в какой книге…

В.Д.: Ах, может, это раньше? Возможно. Ну, хорошо. Значит, вы охарактеризовали в целом журнал, его редакторов и коллектив — так я понимаю. Кстати, я хотел один вопрос задать о киевлянине Михаиле Кольцове. Мне рассказывали, что его перетащил из Киева Сосновский, что он с Сосновским работал раньше. Вы Сосновского не застали уже29?

В.А.: Сосновского я лично не знал, но это был человек необыкновенно одаренный. Его можно сравнить по стилю и по остроте логической только с Дмитрием Ивановичем Писаревым. Удивительно демократичный и интересный был писатель. Вероятно, так и было. Сосновский был первым фельетонистом «Правды», не только по времени, но и по положению.

В.Д.: Кольцов его, так сказать, сменил в какой-то степени.

В.А.: Видите, какая штука. Когда Сосновского арестовали, Кольцов еще некоторое время работал. Сосновского арестовали не в 37-м году, а значительно раньше.

В.Д.: Раньше! Сразу! Как активного троцкиста. Он же был одним из близких Троцкому людей, и его сначала исключили из партии, и он был в списке, который был утвержден XV съездом партии об исключении троцкистов — там же прямо постановление ЦК было: все участники объединенного троцкистско-зиновьевского блока… А потом он вернулся и был арестован позднее уже — со всеми… Вы о личных отношениях его с Кольцовым ничего не знаете?

В.А.: Нет, не знаю.

В.Д.: А, ну, тогда не стоит. Тогда, может быть, мы перейдем к тому, что вы расскажете о людях, которые приходили, об авторах, с которыми вы имели дело?

В.А.: Я дружил в «Крокодиле», естественно, со многими. Ну, Ротов Константин Павлович — человек поразительного юмора и дарования30. Он сам донской казак. Юность провел в Ростове. И вот ему было лет четырнадцать, а с виду и того меньше (он был с розовым подкожным румянцем, нескладный и некрасивый подросток), когда он пришел в ростовскую краевую газету «Молот». (Это мне рассказывал старый журналист Александр Оленин — он потом умер). Так вот, Оленин рассказывает, что однажды в «Молот» пришел почти ребенок и принес карикатуру, где было изображено 30 или 40 фигур, причем необыкновенно искусно, выразительно, динамично. Ротов впоследствии рисовал до ста и полутораста личностей на одном листе, а тут, значит, они посмотрели рисунок и решили, что мальчик украл чей-то труд. Тогда они, чтоб проверить, сказали: «Тут все хорошо, мы можем напечатать, но нужны небольшие поправки».

Мальчик сказал: «Так у вас есть тушь и перо?» — «Есть» — «Ну, так я сейчас сделаю!» И действительно, сел и в той же манере, в какой было нарисовано, поправил все. Тогда стало ясно, что это он.

Ротов был очень плодовит, с великолепной фантазией юмористической. До сих пор ведь помнят такие его листы, как «Сражение на кухне», где один человек в другого направляет водопроводную струю, потом кто-то кого-то бьет кастрюлькой, сковородкой по черепу, и, наконец, один из дерущихся своего врага засунул носом в мясорубку и уже идет первый фарш — ведь это какая фантазия! Или «Мертвый час в доме отдыха», где все шумят… потом стадионы, театры и так далее.

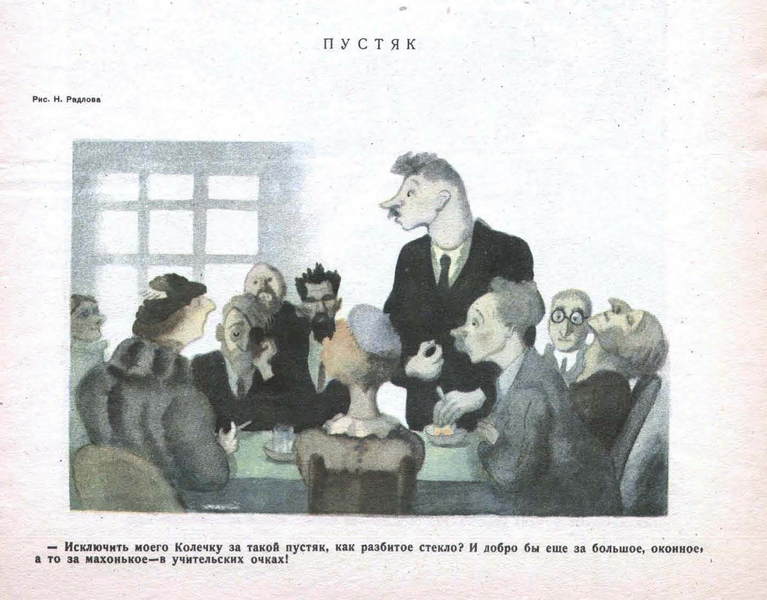

Я помню художника Алексея Александровича Радакова31, который был одним из основателей журнала «Сатирикон» до революции, не эмигрировал, а остался у нас — он тоже в «Крокодиле» участвовал.

В.Д.: Вот вы остановитесь на нем, это как раз крупная фигура.

В.А.: С удовольствием. Я только хочу сказать, что одно время художники в «Крокодиле» взяли себе такую моду: на каждой более или менее массовой карикатуре, где больше трех-четырех персонажей, они обязательно рисовали Радакова с его характерной физиономией: с бакенбардами, с лысиной, еле прикрытой волосами, и так далее… И Радаков проходил в каждой карикатуре. Потом Радакова оставили в покое и стали меня рисовать: как массовая карикатура — так я где-нибудь там изображен, с моей бородой.

В.Д.: А у вас бородка была?

В.А.: С 24-го года. Полвека моей бороде.

Так вот, я должен сказать, что Радаков великолепно описан Аркадием Аверченко в его очерке, посвященном путешествию сатириконцев за границей. Он под фамилией Крысаков описан довольно точно и с юмором. Это… там написано, что он теряет пуговицы и дырки у него на штанах, которые он не штопает, а завязывает веревочкой вокруг дырки. Там описана его рассеянность и все прочее. Это интересная, между прочим, повесть, которая сейчас — вся книга эта, «Сатириконцы за границей»32, — редкая и дорого стоит, потому что ее коллекционируют те, кто собирает юмор. Радаков там выведен похоже и занятно. Это был человек очень одаренный, художник, карикатурист, я бы сказал, романтического плана. Он не любил натуралистического воспроизведения натуры или людей. Он по-своему все воспринимал, рисовал очень талантливо, убедительно. Например, когда Маяковский стал давать в «Сатириконе» в 15-м, 16-м годах… то иллюстрации к «Гимнам» и «Одам» Маяковского делал Радаков.

В.Д.: Ну да, это десять раз воспроизведено во всех альбомах Маяковского, это известно: ученый, у которого голова откусана книгой, и так далее.

В.А.: Да! Но интересно, что из всех художников «Сатирикона» (а там были талантливые мастера) именно Радаков иллюстрировал эти стихи.

В.Д.: А Ре-Ми не перешел к вам в «Крокодил»?

В.А.: Нет! Ре-Ми уехал в Америку и там сделал большую карьеру. Он там чего-то рисовал и прочее. Ре-Ми сразу эмигрировал.

В.Д.: Ре-Ми — это Ремизов, нет?

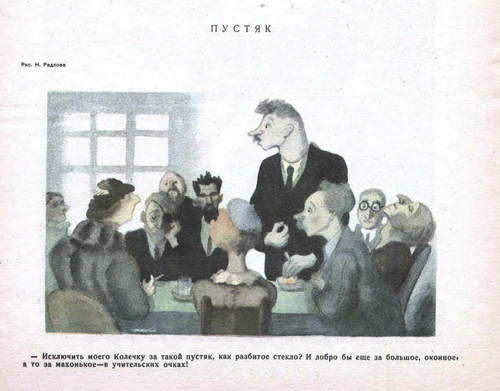

В.А.: Ремизов, да33. А вот кто еще остался из талантливых сатириконцев — это Николай Эрнестович Радлов34. Он иногда печатался в «Крокодиле», но в основном он жил в Ленинграде и только во время войны переехал в Москву.

В.Д.: Это брат… режиссера Сергея Радлова?

В.А.: Родной брат Сергея Эрнестовича и сын философа Эрнеста Радлова35. Он был очень талантлив как художник и кроме того был острый литератор, придумывал темы — человек одаренный. Иногда он подписывал свои фельетоны или заметки «Ермолай К. Ермолай». Это пародия на Джером К. Джером.

В.Д.: А Вольпина вы знали?

В.А.: Вольпин мой лучший друг и по сей день. Михаил Давидович. Это человек очень интересный. Он начинал как сатирический поэт, и очень одаренный. У него превосходные рифмы, напев, ритм. Очень всегда острые, хорошие темы. А потом ему разонравилось быть поэтом, и он стал сейчас сценаристом, причем большим мастером сценария.

Но мне хочется вам рассказать один эпизод, связанный не с художником Радловым, а с его отцом — Эрнестом Радловым.

В.Д.: А, это интересно!

В.А.: Надо вам сказать, что в 20-х годах наш Гослитиздат выпустил книгу «Эстетика Аристотеля»36.

В.Д.: Знаю, есть такая.

В.А.: Книга была такая: три листа аристотелевской эстетики и два листа текста — комментарий философа Радлова37. Стало быть, была выписана ведомость на гонорар по это книге, так же как и по другим…

В.Д.: А, Аристотелю выписали!

В.А.: И в среду, когда была выплата, пришел какой-то человек и сказал: «Тут Аристотелю есть деньги?» Кассир сказал: «По книгам или по журналам?» — «По книгам». Он сделал красную галочку в соответствующей графе и сказал: «Сумма прописью».

Человек сказал: «Ну, что ж, я не знаю, что ли!» Расписался за Аристотеля, взял и унес деньги.

В.Д.: У Маяковского есть об ОГИЗе: «Вшивают в Маркса аверченковы листы, выписывают гонорары Цицеронам»38. Это то же самое.

В.А.: Да! Это довольно частое явление! Зозуля Ефим Давыдович39 был заместителем редактора в «Огоньке» при Кольцове. А был в «Огоньке» бухгалтер — знаете, такой маньяк своего дела. Он сидел специально на гонорарах. Он пришел к Зозуле в году 28-м и сказал: «Ефим Давыдович! Вы скажите этому вашему писателю, Короленко, пусть он зайдет за гонораром, а то ведь я деньги заприходую государству!» А Короленко умер в 22-м году.

В.Д.: В 21-м.

В.А.: В 21-м. Это тоже вот было. Теперь. Очень интересной фигурой был художник Лев Бродаты40.

В.Д.: Я только по подписи знаю.

В.А.: Во-первых, начнем с того, что он оказался создателем школы советской графики. Сейчас очень многие художники откровенно ему подражают. Я назову таких талантливых художников, как Евгений Шукаев (с моей точки зрения самый талантливый из наших журнальных графиков), Виталий Горяев, Леонид Сойфертис41, недавно скончавшийся художник Васин — не помню инициалов42. Манера работы у Бродаты была удивительная. Эта мнимая небрежность эскизных линий на листе бумаги [производит] впечатление на зрителя очень большое.

Бродаты, например, делал следующее: он всегда рисовал свои рисунки для журнала на плохой бумаге, на так называемом срыве, то есть на обрывках газетной бумаги. Почему? Потому что журнал в то время выходил на плохой бумаге, а все другие художники давали хороший ватман, и то, что выходило на ватмане, впоследствии не могло быть воспроизведено в номере, а то, что «срыв» этот был такой же, как сама бумага журнала, давало необыкновенный эффект при печатании.

Он был очень интересный человек, который любил парадоксы, отличался странным, своеобразным ходом мышления и большим опытом. Однажды к Бродаты приехал на дачу в Мамонтовку молодой художник и сказал: «Посоветуйте, как мне быть, Лев Григорьевич. Я должен нарисовать в иллюстрациях тайгу. В Сибири я не был, ехать, конечно, не могу, что же нарисовать, чтобы было видно, что это тайга?» Бродаты всегда говорил одинаково. Он говорил: «Это очень просто. Пойдемте на тэррасу».

Он вывел из дачи на террасу художника и сказал: «Вот видите сосны на участке? Между ними голубое небо, оно светлее, чем сосны. В тайге наоборот: промежутки между деревьями темнее, чем деревья, вот и все!»* Удивительно!

В.Д.: Хорошо! А это он сам рассказывал? Откуда вы помните? Или это другие?

В.А.: Нет, это мне художники другие рассказали. Сам он не хвастался. Но вот что интересное мне рассказали. Бродаты по происхождению из австрийской Галиции. Сейчас она…

В.Д.: В Закарпатье.

В.А.: Да — часть.

В.Д.: Часть — в Закарпатье, часть — в Чехословакии.

В.А.: Да, часть у нас, часть у чехов и у поляков. Он родился там и учился в Венской художественной школе. Бродаты родился в 1889 году, и в этой школе он учился вместе с Гитлером, который тоже был студентом этой школы. Но сам Бродаты это при жизни скрывал — оно и естественно. А эпизод очень интересный.

В.Д.: Интересно.

В.А.: Да, они ровесники с Гитлером. Так. Вот надо мной картина Бродаты — акварель… Акварель, изображающая аккурат вот ту Клязьму, на которой стоит дача, где они жили.

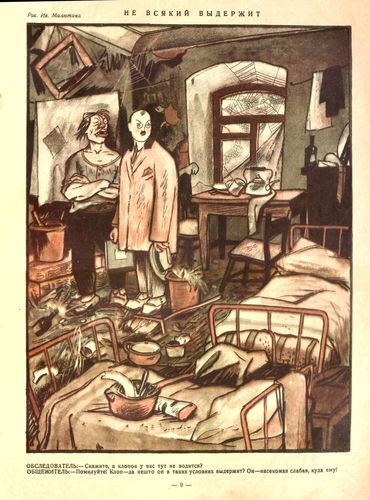

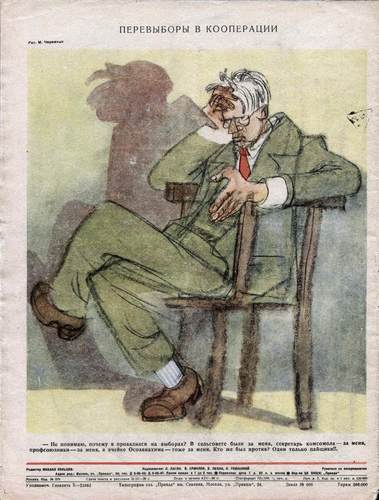

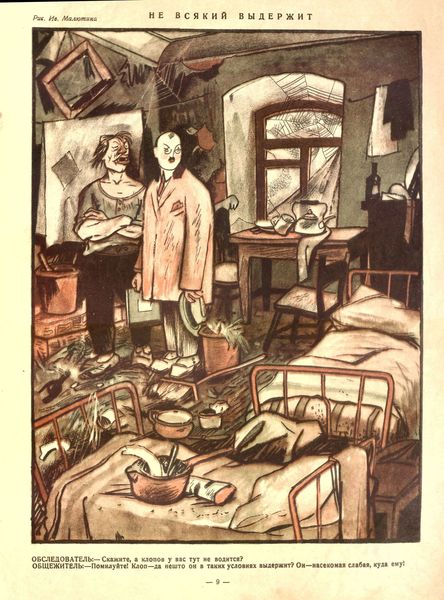

Интересные люди были в «Крокодиле»… Вот еще художник Малютин Иван Андреевич44. Это был крестьянский парень, необыкновенно одаренный художник, график, живописец и декоратор. Попавши в Москву, он был одним из декораторов в Опере Зимина. (Дувакин порывается что-то сказать.) Вы не путайте его с…

В.Д.: Есть Сергей Васильевич45… был еще Иван Малютин, который в РОСТе…

В.А.: Так это вот он и есть. Сергей Малютин к нему не имеет касательства. А Иван Андреевич Малютин начинал как декоратор и карикатурист. Потом он ушел из театральных художников. Я помню, в 19-м году я все хотел быть актером и поступил в открывшийся тогда Вольный театр, где шла пьеса Лопе де Вега — «Овечий источник». А Иван Андреевич был художником, и он сделал такой костюм, что я, будучи в толпе (конечно, в массовке там, в спектакле), должен был не только гримировать лицо, но еще и половину груди замазывать под загар, чего я ему никогда не прощу и попрекал его впоследствии в «Крокодиле». Человек это был необыкновенно одаренный. Он один из первых вместе с Черемныхом и Маяковским работал в Росте, многое рассказывал и про Маяковского…

В.Д.: Про Маяковского рассказывал?

В.А.: Да! И про Шаляпина, которого он видел в театре у Зимина… Но с ним произошла беда: после гнойного плеврита ему вырезали ребра, и он был обречен умереть от первой простуды. Он и скончался сравнительно рано.

В.Д.: В 36-м.

В.А.: В 34-м году. Был человек очень одаренный. Интересно, у него две манеры было: до бронхита и операции он был, я бы сказал, такой уверенный реалист. Он не был натуралистом, были в нем какие-то такие гротесковые черты, в его рисунках. А после того, как он оказался больным, он стал рисовать в манере экспрессионизма, похоже даже на немцев — на Гросса, на — как второго-то фамилия? Замечательный художник, который написал «Лицо господствующего класса»46. Забыл. Очень талантливый художник.

В.Д.: Немецкий?

В.А.: Да. Ну, неважно. Вот тут есть шарж на меня, который сделал Иван Андреевич в этой второй своей манере — в 29-м году. Вот, кстати, висит подлинник к экслибрису, который для меня Иван Андреевич Малютин по собственной инициативе нарисовал.Зажгите, пожалуйста, свет. Я его тиражировал и наклеиваю на мои книги. Видите, как?

В.Д.: Вы говорите, Иван Андреевич тоже для театра работал, да?

В.А.: Я могу вам показать в той комнате его декорации к пьесе Островского, по-моему, «Сон на Волге».

В.Д.: Но ведь Сергей Васильевич, в основном, был театральный художник — Сергей Васильевич Малютин. С кем же из них работал Комарденков? С Сергеем Васильевичем или с Иваном Андреевичем?

В.А.: Конечно, с Сергеем Васильевичем47. Потому что Иван Андреевич…

В.Д.: Иван Андреевич моложе?

В.А.: Иван Андреевич? Нет, он постарше меня лет на шесть был, на восемь… Думаю, что Комарденков работал с Сергеем. С Комарденковым я тоже был знаком, он не был у нас в «Крокодиле». Он умер только в прошлом году. Вы читали его мемуары?

В.Д.: Мы записывали его, и его книжку я читал.

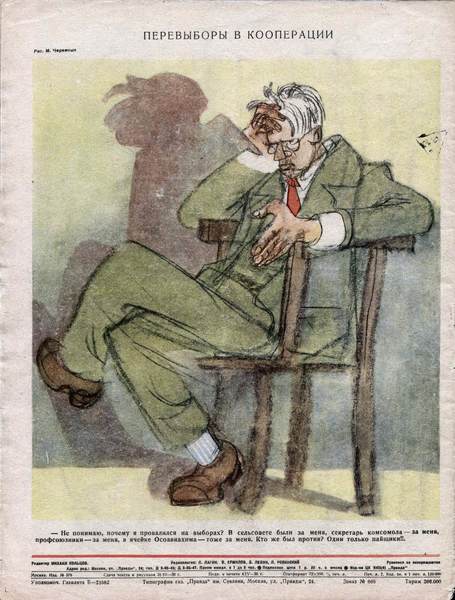

В.А.: Интересный человек был еще, конечно, Черемных Михаил Михайлович48.

В.Д.: Вот о нем подробнее, что помните… Я его знал хорошо.

В.А.: Манера у него была интересная тоже, своеобразная. Описывать не надо — его рисунки известны. Техника была высокая. Но рисовал он, однако, не так легко, как казалось бы. Он преподавал и живопись, и карикатуру, и рисунок. Кстати, его плакат, направленный против кулака, вызвал известный отклик со стороны Сталина, который сказал, что, если бы кулаки все были такие явные злодеи и звери, как их изобразил художник Черемных, нам было бы легче с ними бороться, но ведь они маскируются; и плакат, который ориентирует на то, что кулака можно просто за версту узнать по его звероподобной харе и страшным зубам, выпученным глазам и так далее — только мешает истинному распознанию кулацкой сущности.

В.Д.: Простите, это мне очень интересно, потому что я специально РОСТой занимался. Я помню и приводил эту цитату Сталина, где он говорит «у нас обычно рисуют кулака…» и так далее, но без упоминания Черемныха…

В.А.: Это неважно, все знали, что это относится к плакату Черемныха.

В.Д.: А вот то, что вы сейчас наизусть цитировали — это в тексте изданном Сталина есть, не знаете?

В.А.: Нет, это я не знаю, я только знаю, что когда был юбилей Черемныха, то осторожные ораторы обязательно цитировали это высказывание Сталина и, значит, потом говорили, что вот Черемных преодолел этот недостаток, на который указал вождь. (Пауза.) Он умер лет 70. Одну из моих книжек маленьких крокодильских он иллюстрировал. Хорошо иллюстрировал. Я был доволен.

В.Д.: Он был очень сдержанный, немногоречивый.

В.А.: Да-да. Он был настоящий русский мастер с такими, знаете, тяжелыми, крестьянскими, я бы даже сказал, руками, который умел все нарисовать в своей манере, не выходя за пределы вот этого карикатурного гротеска. Но всегда можно было постигнуть, какие оригиналы в жизни за этим рисунком стоят. Мы с ним дружили. У него был юмор. Он вдруг внезапно начинал смеяться…

В.Д.: Он громко не смеялся…

В.А.: Нет, громко не смеялся.

В.Д.: Он улыбался.

В.А.: Нет, он и смеялся иногда, но как-то не сразу. Вообще, реакция у него была небыстрая, но человек был очень одаренный и… настоящий мастер, вот именно мастер.

В.Д.: Человек, хороший.

В.А.: Хороший человек. Жил он в Глинищевском переулке, ныне улица Немировича-Данченко.

В.Д.: Где и сейчас живет его жена.

В.А.: Вдова живет там, Нина Александровна49…

В.А.: Переехала.

В.Д.: Переехала уже?

В.А.: …рядом с тем домом, на котором мемориальная доска о встрече Пушкина с Мицкевичем. Старинный дом московский. Это был очень гостеприимный дом. Их навещали часто многие.

В.Д.: А вы его первую жену не знали? Виноградову.

В.А.: Нет, первую не знал.

В.Д.: Это сестра Николая Дмитриевича Виноградова.

В.А.: А кто — Николай Дмитриевич?

В.Д.: Впоследствии был консультант и даже директор Музея русской архитектуры на Воздвиженке, а в РОСТинские времена он в РОСТе тоже работал, но как трафаретчик. Ученейший человек50. Сейчас он еще жив. Но вот вы, кажется, всех перебрали.

В.А.: Вы знаете, вот еще могу сказать: дружил Черемных очень со скульптором Исааком Менделевичем, который является автором памятника Чкалову в городе Горьком. Своеобразная личность этот Менделевич. Он автор изречения: «Я с этой работой все пьянство запустил». (Смеются.) Про Менделевича еще можно рассказать такой эпизод. Он дружил с артистами Малого театра. Они играли в маленьком театрике «Палас» на углу Большой Бронной и площади Пушкина. (Этот дом снесен, сейчас там какой-то магазин женского платья.) Так вот, однажды он пришел за кулисы и ждал, чтобы они кончили играть, [чтобы] потом идти куда-то веселиться. А актеры ему говорят: «Слушай, нам так надоело каждый день играть! Повесели нас: вот тут выход лакея во французской пьесе, мы тебя загримируем — выйди и скажешь одну фразу: „Барин, вас спрашивают”. И уйдешь, тебе скажут: „Проси”. — „Ой, дак я же никогда не играл!” — „Ну, мы тебя просим!”». Ну, уговорили, намазали ему лицо гримом, надели фартук, дали в руки метелку из перьев, как полагается французскому лакею. Значит, он вышел и сказал: «Барин, вас там спрашивают». А актер, игравший этого барина, сказал ему: «А как он выглядит, этот человек?» Менделевич потоптался на месте и сказал: «Знаешь, Мишка, это уже хамство с твоей стороны!» Так что уже и публика смеялась, и артисты смеялись, и пришлось дать занавес.

(Перерыв в записи)

В.Д.: Ну, спасибо, о «Крокодиле» вообще получилось очень широко и полно. Я не знаю, кажется, всех, перечислили, кто был. Но меня интересуют также ваши знакомства и вне «Крокодила», и прежде всего ваши длительные отношения с Анной Андреевной Ахматовой, ведь она у вас даже останавливалась? Расскажите о ней все что возможно, так сказать, личное, что вы помните, видели, знаете и так далее — все-таки это очень большой поэт.

В.А.: А дружба моей семьи с Анной Андреевной Ахматовой возникла в 1933-м году. Интересно, что этот факт подтверждает Надежда Яковлевна Мандельштам в первом томе своей злой книги51. Там написано, что когда приехала к ним из Ленинграда Ахматова, то в маленькой, чуть ли не однокомнатной квартире Мандельштама (а он жил в том же подъезде дома по улице Фурманова — прежде Нащокинский переулок)…

В.Д.: Какой дом номер, не помните?

В.А.: 3/5.

В.Д.: Дом 3/5. Она не говорит. Так, спасибо.

В.А.: Так вот, Анна Андреевна ночевала у них, а сын Анны Андреевны — Лев Николаевич Гумилев, тогда еще молодой человек, которого мы звали просто Лева, — он оказался в положении, что ему негде ночевать52. И поэтому она, пользуясь тем, что мы были в приятельских отношениях, попросила нас — меня и мою жену — приютить на ночь Гумилева. Мы, конечно, с радостью это сделали. А потом Гумилев сказал своей маме, что мы симпатичные люди, и Анна Андреевна к нам стала относиться лучше, и вот этот случай перерос в большую дружбу Ахматовой со всей моей семьей. Я должен сказать, что она всегда была ближе к моей жене — к Нине Антоновне Ольшевской53, нежели ко мне. Моя жена по возрасту годилась ей в дочки и заботилась об Анне Андреевне, потому что Анна Андреевна была, как оно и положено поэтам, не от мира сего. И Нина ей помогала во многих бытовых делах, вроде того что — заказать платье или обувь или помочь ей… что-то там, куда-то поехать и прочее.

В.Д.: Но, простите, а приятельские отношения, о которых вы упомянули как об уже существовавших, возникли задолго до этого? Кто вас познакомил?

В.А.: Нас познакомил Мандельштам.

В.Д.: А Мандельштама вы знали откуда?

В.А.: Мы же соседи были! В одном подъезде…

В.Д.: Ах, соседи были!

В.А.: С Мандельштамом мы были знакомы не очень близко, но иногда он к нам приходил. И Надежда Яковлевна к нам приходила. Он иногда читал мне свои стихи, причем без просьбы с моей стороны. Иногда он приносил какие-то странные шутки, которые были для него харáктерны. Ведь он автор таких эпиграмм, типа — юмор нелепостей. И вот он приходил и читал мне свою шутку. Помню, раз он пришел ко мне и стал мне читать свой перевод сонета Петрарки54. Сперва он его прочитал по-итальянски, а затем свой перевод и указал мне на то, что он старался не только по ритму и, так сказать, по складу стихов, но и фонетически возможно ближе перевести к подлиннику. Это было действительно очень интересно.

Но с Мандельштамом мы особенно близки никогда не были, а вот тут, значит, произошло вот это и возникла наша дружба, к которой Лев Николаевич имел уже, так сказать, боковое касательство. Но и он тоже у нас бывал до самого его ареста в 37-м году55. Кстати, в 34-м, по-моему, году его и мужа Анны Андреевны — Николая Николаевича Пунина, замечательного искусствоведа, арестовали. Она приехала в Москву и обратилась с письмом к Сталину. И Сталин велел их освободить. А в 37-м году, как мы знаем, никакие доводы не действовали. Николай Николаевич погиб… был арестован позднее56…

В.Д.: Еще раз?

В.А.: …в 48-м, по-моему, в 49-м году по доносу Александра Герасимова и Владимира Серова57, ленинградского художника, — и погиб в лагерях. А Лева в 37-м году был арестован и в 42-м или в 43-м попросился на фронт58. Его отпустили из тюрьмы на фронт. Он там был ранен, потом вернулся… Интересно, что он написал кандидатскую диссертацию свою…

В.Д.: Он историк, да?

В.А.: Он историк монгольских племен. Диссертацию кандидатскую он написал в тюрьме. Потом, в 49-м, кажется, его взяли опять и отпустили уже после смерти Сталина. Ну, теперь перехожу к Анне Андреевне.

Вы знаете, мы ее очень полюбили: и моя жена, и я, и наши дети, к которым она относилась тоже чудесно59. И скоро уже появилось такое положение, что, когда Анна Андреевна приезжала в Москву, она ехала с вокзала прямо к нам и жила вот в этой маленькой комнате, которая у вас за спиной, месяцами. А мы радовались этому факту, помогали ей существовать, потому что в то время у нее было материально плохое положение. Она сама говорила, что после решения ЦК в 25-м году по поводу журнала «Русский современник», когда было запрещено печатать Ахматову в советской прессе и в издательствах, она просидела и пролежала на кушетке до 41-го года. Тут вышла ее первая книжечка60.

В.Д.: Простите… вы говорите не об известном решении…

В.А.: Нет, в 46-м году — это было второе решение.

В.Д.: Нет, я не об этом говорю. Вы упомянули 25-й год, поэтому я думал, что речь идет об известном решении ЦК РКП «О политике партии в области художественной литературы». Но там «Русский современник», по-моему, непосредственно не упомянут.

В.А.: Нет, там было специальное решение по поводу журнала «Русский современник»61. Значит: Ахматову — не печатать, главного редактора «Русского современника» Исая Лежнева выслать из пределов Советского Союза, а журнал закрыть.

В.Д.: Мне кажется, что вы немножко ошибаетесь; потому что журнал-то закрыли, но Исай Лежнев (впоследствии, после возвращения — заведующий отделом «Правды»… в «Известиях» работал, его потом в партию приняли) — он был редактором не «Русского современника», а «России» — журнал был такой62.

В.А.: Может быть, но во всяком случае…

В.Д.: Журнал был «Россия», и я не уверен, что там было специальное решение ЦК…

В.А.: Но она всегда говорила, что есть решение 25-го года.

В.Д.: Ах, она? Вероятно, она это говорила с каким-то основанием, может быть, оно не было опубликовано как таковое. А журнал «Русский современник» выходил в 24-м году и в 25-м уже не выходил. А журнал «Россия»…

В.А.: А может быть, «Россия», пожалуйста, я не возражаю.

В.Д.: А журнал «Россия» как раз выходил весь 25-й год, и в 1926-м году появился уже вместо него под тем же редакторством журнал «Новая Россия» — уже, кажется, три или пять листов — тетрадка такая — публицистический журнал. Вышел первый, второй и третий номер, там была передовая, посвященная XIV съезду РКП, когда она была переименована в ВКП, и там была вот этого Исая Лежнева передовая, в которой он писал одобрительно о XIV съезде и его, так сказать, направленности против зиновьевской позиции, но, вместе с тем, это давление шло в таком плане, что мы гребем с вами в одну сторону (свободная торговля, там, некоторая, аренды и все прочее — в смысле нэпа поддержки), а куда мы при этом приплывем — наши мнения расходятся. Вот после этой передовой журнал сейчас же закрыли, и Лежнева выставили. А потом он написал такую книгу об эмиграции, которая очень понравилась Сталину, и ему вручили (он приехал сюда) партбилет по рекомендации Сталина. Он заведовал литературным отделом «Правды».

В.А.: Я должен вам сказать, что Анна Андреевна, так сказать, открывалась нам (я имею в виду нашу семью) постепенно. И с 37-го года, вот как я переехал… нет, с 38-го года я переехал в эту квартиру, и до 66-го года, когда она скончалась, она бывала у нас очень много, и мы были уже, так сказать, совсем хорошо знакомы, постигли ее с разных сторон, и я должен сказать, что это был человек действительно необыкновенного значения.

Я не стану вам рассказывать, какая она была поэтесса, потому что это всем известно, и тут прав Корней Иванович Чуковский63, когда он говорит, что ей свойственна поэзия даже в историческом аспекте. И многие критики говорят о том, что, если бы не было великой русской прозы прошлого века, не было бы Ахматовой. Она, действительно, опирается в своих стихах и на Достоевского, и на Толстого, которого она не очень любила64. Но она понимает, действительно понимает исторические стороны явлений, мимо которых другие современники проходили или откликались на них суесловием.

Интересно, что так как она рано вышла замуж за Гумилева, а Гумилев был уже достаточно известным и даже модным поэтом, то ей нелегко было стать самой поэтом. Она рассказывала, что первый раз она стала читать свои стихи Георгию Ивановичу Чулкову, с которым она оказалась за столиком в ресторане при вокзале65 — не знаю, Царскосельском, наверное. Ведь она жила в Царском Селе. И он сразу определил, что это большой поэт, и так началась ее самостоятельная жизнь в литературе.

В.Д.: А она уже, когда читала эти первые стихи Чулкову, то уже была женой Гумилева?

В.А.: Конечно! В этом весь смысл. Теперь я должен сказать, что ее отец66 — морской офицер в прошлом, впоследствии преподаватель в военно-морских учебных заведениях, а потом работник государственного контроля. Он умер в чине статского советника — это между генерал-майором и полковником. Так вот, Андрей (не помню уже отчества) Гóренко — он одно время жил в Царском Селе. Она там тоже жила, там познакомилась с Гумилевым67, отец которого был военным морским врачом. И в это время директором гимназии мужской был Иннокентий Анненский.

В.Д.: Нет, не Иннокентий, а его брат — Николай Федорович Анненский68.

В.А.: А она говорила — Иннокентий был.

В.Д.: Анненский, Анненский, но не сам Иннокентий, а…

В.А.: А она говорила, что директором гимназии был Иннокентий Анненский! Это я вам могу доложить, а сам я не знаю.

В.Д.: Ну, ну, хорошо.

В.А.: И вот интересно, что она говорила… Значит, маленький город, своеобразный. Например, она рассказывает, что (царь-то жил в Царском Селе, он боялся жить в Петербурге: там убили деда, и покушение на отца, и на него самого)69 приезжали поездом министры, в здании вокзала была специальная комната, где они переодевались в придворные мундиры, и ехали на экипаже на прием к царю.

И вообще у нее было интересное такое… отношение к придворным сплетням и обычаям начала века, которые она наблюдала лично.

В.Д.: Очень интересно.

В.А.: Да, и вот, интересно, она говорила так, что на ее сестре женился кто-то из гимназистов Анненского70 — из этой гимназии. Когда старик Анненский узнал, что вышла замуж дочка Горенко, он сказал: «Какая?» Ему сообщили имя (не помню имя сестры ). Он сказал: «Ну, я бы женился на другой, на Анне»71. И она это берегла.

В.Д. (усмехаясь): «Я выбрал бы другую».

В.А.: Да. Теперь так, надо вам сказать, что она, например, говорила про те знаменитые ее книги, которые научили женщин изъявлять свои чувства, — что «это мои юношеские стихи». Вот это интересно: вот эти «Четки», «Anno Domini»72, «Белая стая» — это она рассматривала как юношеские стихи, потому что в зрелом возрасте она стала писать на другую, более значительную тематику, хотя и эта тематика — женская лирика — очень значительна.

В.Д.: «Четки» и «Белая стая» сделали ее уже тогда знаменитой!

В.А.: Интересно вот что… Она сама мне это рассказала. Была поэтесса Гриневская73. Эта поэтесса Гриневская писала как люди, как говорится, то есть в манере эпигонов Некрасова и Пушкина…

В.Д.: Некрасова и Надсона74.

В.А.: Да, да, и Надсона… И когда ей дали первую книгу… или вторую книгу75 Ахматовой, она пришла в ярость, бросила книжку Ахматовой на пол, топтала ее ногами и кричала: «Так писать может только прачка!» Это очень интересное свидетельство того, как сопротивлялись старые и бездарные литераторы вот этим новым веяниям: и символизму, и акмеизму и так далее. Теперь. Если хотите, я вам приведу одну эпиграмму Иннокентия Анненского на Константина Фофанова. Были в то время два пошлых популярных журнала: «Нива», которую все знали, и еще — менее известный, но более пошлый журнал — «Ваза»76.

В.Д.: «Вазу» я не знаю.

В.А.: Да, «Ваза» — это был такой, знаете, приспособленный для обывателя… эстетический такой якобы журнальчик. Так вот, Фофанов, который писал много и легко, печатался в обоих этих журналах, и Анненский на это реагировал четверостишьем:

Дивлюсь я, Фофан, диву:

Как мог твой гений сразу

И унавозить «Ниву»,

И переполнить «Вазу»77.

(Дувакин смеется.) Я думаю, не надо забывать этой хорошей эпиграммы.

В.Д.: Это хорошо! (Смеются.) Интересно, я посмотрю в двухтомнике Анненского — есть это? Нет, наверное.

В.А.: Нет, это непристойно для книги!

И вот Анна Андреевна раскрывалась для нас со всех сторон. Ну, во-первых, она была предельно чутка и по отношению к искусству, и по отношению к людям. Она была почти как медиум… У Пунина есть дочка — Ирина Николаевна Пунина, а у этой дочки в свою очередь дочка, которая называется Анна Генриховна Каминская78. Анне Генриховне сейчас лет 35 — 33. Значит, они, в сущности, до самой смерти — вот эта падчерица и ее дочка — составляли семью Анны Андреевны. Она не считала возможным их бросить. Когда ей предложили в Москве квартиру пополам с Надеждой Яковлевной Мандельштам79, она отказалась, потому что она сказала, что она не может уйти из этой своей семьи, которую она поддерживает и так далее. С Пуниной она ездила в Италию80 получать свою премию (как она называется? Таорминская? — на юге, там выдают премии), а с Аней она ездила в Англию получать диплом доктора Оксфордского университета.

В.Д.: За шекспировские свои работы, кажется.

В.А.: Да я не знаю, за что, но она привезла мантию оттуда из серого шелка и эту четырехугольную шапочку. Так вот, когда они сидели дома на легендарной Фонтанке, дом 34, квартира 44 — мне довелось там несколько раз быть, — она, значит, сидит, потом встает и идет открывать дверь. Аня говорит (они ее называли — и Аня, и Ирина — называли Анну Андреевну Акума81; это шуточное название означает в японском языке «ведьма, колдунья», они считали, что она… да она в какой-то мере и была такой) — так вот, Аня говорит: «Акума, почему ты идешь открывать дверь всегда раньше, чем раздастся звонок?»82

А рассказывала мне Анна Андреевна вот что. В 20-х годах, в конце, она шла по улице Герцена, в Ленинграде, и… Она наивно сказала мне: «Вы знаете, как это бывает часто: я иду и думаю — сейчас я встречу Маяковского…»83 Ну, у меня-то этого никогда не бывает! (Усмехается.) А важно другое: она выходит на Невский — и, действительно, идет Маяковский. А Маяковский говорит: «У меня сейчас появилось чувство — вот сейчас увижу Ахматову».

Ее чуткость к стихам была феноменальной. Она была очень доброй и всегда подтверждала, что ей что-то нравится, что ей что-то симпатично, чтоб не обижать людей84, но про стихи она всегда говорила истину. Если ей не нравились стихи, она говорила: «Простите, но этого я не понимаю»85. А вот однажды к ней пришла поэтесса и прочитала большую поэму о своей любви к убитому на войне мужу.

Выслушав ее, Анна Андреевна сказала: «Главный недостаток вашей поэмы, что, по существу, вы сейчас любите другого человека, о нем вы пишете в этой поэме — и только прикрываетесь фигурой вашего мужа»*. И та сказала: «Это правда».

Но понять этого же, например, я или вы не можете, из стихов, что речь идет о такой подмене.

В.Д.: Это она сама рассказывала?

В.А.: Это она рассказала, да. Причем я не хочу называть фамилию поэтессы, которая читала стихи.

В.Д.: Она жива?

В.А.: Конечно. А могу сказать…

В.Д.: Ольга Берггольц, нет?

В.А.: Нет, Маргарита Алигер87.

В.Д.: Ах, уже! Такое позднее…

В.А.: Но бывали и смешные эпизоды. Юмор она ощущала поразительно. Она была очень смешлива, как все истинно чувствующие юмор люди. Многие шутки она перенимала и потом повторяла в соответствующих случаях. Вот я вам расскажу тоже забавный эпизод. К ней пришла Сильва Капутикян88 — армянская поэтесса — и долго что-то гортанным своим армянским говором ей долдонила, так что Анна Андреевна устала (а ей уже было много лет) и она задремала, а та все равно продолжала говорить. Наконец Анна Андреевна очнулась и слышит, что Сильва говорит: «…она к вам относится молытвенно». Анна Андреевна спросила: «Кто — она?» — «Сафронов». (Смеются.)

В.Д.: Это здорово!

В.А.: Ну, нет, юмор у нее был совершенно бешеный. (Пауза.) Потом была в ней высокая порядочность. Она, например, часто говорила: «Это против добрых нравов литературы». И тогда, значит, она этого не терпела.

Теперь я вам скажу так: в 1934-м или 33-м году началась безумная кампания в газетах по поводу Бориса Пильняка и Евгения Замятина89 за то, что они передали за границу какие-то свои произведения помимо советской цензуры.

В.Д.: «Мы» и «Красное дерево».

В.А.: Да. Союз писателей в Ленинграде — это был, по-моему, еще догорьковский союз, так называемых «попутчиков»… Я был членом этого Союза в Москве.

В.Д.: Это была еще просто литературная группа, а не единый Союз советских писателей, да?

В.А.: Да. И вот Анна Андреевна тоже состояла в этом Союзе. А они что сделали? Они вынесли резолюцию с осуждением Замятина и Пильняка.

В.Д.: Кажется, отдельно это было… Пильняка только. Замятин уехал раньше на два года или полтора.

В.А.: Нет-нет, нет! Неверно. Пильняк был в Москве, поэтому его здесь осуждали, а Замятин был в Ленинграде.

В.Д.: Ах, так! Это возможно.

В.А.: И вот, значит, осудили и потребовали объяснений. Замятин ответил: «Ни один суд в мире не выносит решения раньше, чем получил объяснение. Поскольку вы меня уже исключили, то зачем я вам буду объяснять всё?» И Анна Андреевна из солидарности вышла из Союза. Тогда к ней приехал молодой человек какой-то, может, из Союза, а может, из других…

В.Д.: Не Захаров-Мэнский?90

В.А.: Не имеет никакого значения. Приехал молодой человек уговаривать ее взять обратно заявление, поскольку эта демонстрация чрезмерно, так сказать, активна… Она говорит: «Я уже склонялась взять обратно заявление, но тут он сказал: «И потом, вам же будет хуже, Анна Андреевна: вы не получите продовольственные карточки, вы не сможете пользоваться там какими-то благами еще». Она сказала: «Вот теперь уже все. Теперь я не могу взять обратно, раз вы так сказали. Теперь езжайте туда и скажите, что я отказываюсь вернуться в ваш Союз». Это удивительно.

В.Д.: Это понятно, понятно. Это и вполне естественная реакция.

В.А.: Это такая же история была с Пастернаком во время процессов 37-го года против вождей оппозиции. Было собрание, на котором все голосовали за то, что они злодеи и что их надо убить — Рыкова, Бухарина, Зиновьева91 — всех, а Пастернак не пошел на это собрание. Тогда к нему прислали молодого человека из «Литературной газеты», чтоб он подписался под этой резолюцией дома. А Борис Леонидович сказал: «Как я могу требовать казни людей, вина которых мне неизвестна?» Ему сказал этот мальчик, что, «помилуйте, газеты… полны этими сведениями». Он сказал: «Вот газеты знают, пусть они и пишут, а мне это невнятно, и я, пока не увижу своими глазами доводы о том, что они действительно такие злодеи, — я не подпишу». Тот сказал: «Ну как же!..» — «Молодой человек, — сказал Пастернак, — зачем вы ко мне пришли?» — «Чтоб вам было удобней». Пастернак сказал: «Мне будет очень удобно, если вы сейчас же уйдете из моего дома». Вот какие, значит…

В.Д.: Любопытно очень. Не помните, какой это был процесс? Вот вы так это сказали вместе — это не могло быть: они врозь… Один был «Каменев — Зиновьев», 37-й год…

В.А.: А это не имеет значения, первый или второй…

В.Д.: …в 38-м году — Бухарин, Рыков и так далее. Ну, в общем, ладно.

В.А.: Конечно! Это все те же дела, те же процессы. Кстати, интересно, что сделали наши умники, когда стали травить Пастернака за получение им Нобелевской премии92. Потом Хрущев признал, что это была глупость. А прекратить кампанию нам пришлось, ибо Морис Торез, Тольятти93 и другие руководители компартий Западной Европы прислали телеграммы с просьбой прекратить травлю Пастернака, потому что на этой почве люди уходят из компартии.

В.Д.: Да-да, ну, это уже дело недавнее сравнительно.

В.А.: А вы знаете, там было такое положение, что прислали к нему якобы медицинскую сестру на дом наблюдать, что там будет. Она жила два дня, и добрые Пастернаки ее сажали с собой обедать, но когда она сказала (смеется): «Зинаида Николаевна, зачем вы мне ложите столько мяса?» — Пастернак не выдержал этого вульгаризма и сказал: «Пошла вон отсюда!» (Смеются.)

В.Д.: Но вернемся к Анне Андреевне.

В.А.: Да, конечно. Анна Андреевна… была еще необыкновенно добра. Ее сын, Гумилев Лев Николаевич, называл ее старухой-процентщицей, потому что если она получала где-нибудь деньги, она их как можно скорее раздавала нуждающимся людям, бедным. Она делала подарки кому-то, кормила, кому-то дарила платья, обувь и так далее. А ее соседка по большой квартире на Фонтанке (это бывший Шереметевский дворец, и в той квартире, где жил Николай Николаевич Пунин, а впоследствии она — вот эта квартира принадлежала замужней дочери графа; большая квартира, много комнат, поэтому, когда ее стали заселять, там оказались, как во всех коммунальных квартирах, разные люди) была какая-то работница.

Она уходила утром на свою фабрику, а у нее оставался маленький сын, и ребенок был без присмотра, и Анна Андреевна брала на себя заботы об этом ребенке. А работница говорила соседкам по дому: «У меня нянька мировая!»*.

(Смеются.)

В.Д.: Да, это хорошо!

В.А.: Еще могу рассказать. Когда это знаменитое решение 46-го года произошло, Зощенко это подкосило вконец. Он умер так же, как умер художник Иванов Александр и как Гоголь: он отказался принимать пищу впоследствии и от этого рано умер95. Что касается Анны Андреевны…

В.Д.: В 56-м году умер — почти 10 лет прошло.

В.А.: Да, но 10 лет угасания.

В.Д.: Ну да…

В.А.: А Анна Андреевна реагировала на это следующим образом. Она сказала: «Они с ума сошли! Разве со мной можно так бороться: ведь теперь на моей могиле будут чудеса делаться. Меня надо замалчивать, они же это умеют — так зачем же эта глупость?»

И самое интересное, что… Это был 46-й год, когда еще были продовольственные карточки. Ее, естественно, лишили карточек, всего прочего… Так вот, неизвестные люди… (говорит, с трудом справляясь с волнением) приходили каждый день и бросали десятки карточек в ящик почтовый и уходили…

В.Д.: Да, это надо записать.

(Пауза.)

В.А.: Значит… Она настолько любила юмор, что охотно выслушивала те мои произведения, которые я считал возможным ей прочитать. Я, так сказать (голос прерывается от волнения) не всё читал, потому что наше дело юмористическое, полно всяких пустяков, и нет надобности… но то, что я читал, она оценивала очень интересно и всегда справедливо, вот так. (Пауза.)

Она была человеком удивительной силы интеллекта, она знала множество языков, читала по-английски, по-итальянски, по-французски, по-немецки. Вы посмотрите, какие у нее эпиграфы! Из кого только нету эпиграфов к ее стихам: Байрон, Гёте, Леопарди… кто ж там еще?.. Гюго и так далее. (Пауза.)

Потом, надо сказать, что она понимала события удивительно глубоко и сразу. Это видно по ее стихам. Она давала оценку тому, что происходит на свете и в стране, точно, даже если события еще, так сказать, не завершились. Так она оценила войну, так оценила и 37-й год и так далее.

В.Д.: Вы имеете в виду ее стихотворения о войне, которые были напечатаны тогда?

В.А.: Конечно.

В.Д.: «…Мы сохраним тебя, русская речь…»

В.А.: Не только! Это одно маленькое стихотворение, но у нее же много… А ее «Реквием» вы знаете?

В.Д.: Знаю, конечно. Читал.

В.А.: Так этот цикл ею написан тогда — в 30-х годах. Тогда же, в начале 40-х — в конце 30-х годов, и она, боясь конфискации, потому что обыски делали у нее много раз, она их держала в голове, пока не помер Сталин и можно было изложить это на бумаге.

В.Д.: Вы не знаете, кроме «Реквиема», который до сих пор ведь не напечатан…

В.А.: У нас — нет, в Западной Германии — напечатан.

В.Д.: Ну, так это другое дело, во всяком случае, у нас он существует только в самиздатовских каких-то… перепечатывается… Я его читал несколько раз (давно уже теперь), но тогда же, во время войны, в 43-м году, была — поэма была…

В.А.: «Без героя»?

В.Д.: Вот я не помню, у нее не было, по-моему, названия. Она ходила без заглавия. Я запомнил некоторые строчки:

Редактор был недоволен,

Говорил, что он занят и болен,

Засекретил свой телефон…

Она такими отдельными… отдельными стихами была, так же как и «Реквием», вот… И потом, значит, к ней обращается кто-то: «А с твоей двусмысленной славой я…»

В.А.: Не цитируйте! У меня есть эта поэма с ее собственной подписью, «Без героя» называется.

В.Д.: «Без героя»?

В.А.: Да.

В.Д.: Она не напечатана или напечатана?

В.А.: Нет! Кусочками она напечатана где-то на Западе, а может, и полностью. Нет! У нас напечатаны в «Дне поэзии» какие-то куски96. Там она придумала новый интересный размер стихотворный, ближе всего он к «Бородину» Лермонтова97.

В.Д.: Я тогда же (я горячий маяковист, как вы знаете, но одновременно и музейный человек все-таки), тогда же кто-то мне это дал и тогда же я подумал: «Батюшки мои! Что же это?! А ведь это может и вообще погибнуть!» Я тщательнейшим образом это переписал со всеми пометками, которые там были, и переписал, с какого я списка это взял — ну, и у меня остался… Я не знал, что это… Потом я искал это в однотомничке небольшом ее…

В.А.: Да нет, это не напечатали. Боятся печатать. У меня есть с ее собственной подписью, есть без подписи, но с ее правкой — несколько вариантов. Она над этой поэмой работала чуть ли не до смерти. Все возвращалась, чего-то добавляла, меняла. Это феноменальная вещь по ощущению этих страшных катастроф, которые надвигаются на Петербург и на царскую Россию. Тут она равна Блоку.

В.Д.: Этого я многого еще не понял тогда…

В.А.: Нет, понять-то можно все, тем более что мы-то знаем из ее собственных комментариев. Речь идет о ее приятельнице — очень красивой женщине, жене художника Судейкина — Ольга Судейкина. Есть даже фотография, где Анна Андреевна снята с Судейкиной. Эта фотография воспроизведена, между прочим, в книге французской исследовательницы «Поэзия Ахматовой» и издана в Лионе98, а мы с ней дружили… она русская эмигрантка, эта женщина.

(Перерыв в записи.)

В.А.: Эта Судейкина (она эмигрировала впоследствии) пользовалась большим успехом, и в нее был влюблен какой-то молодой человек — офицер или юнкер, и он застрелился около ее порога99, поскольку у нее были другие любовники, и она, так сказать, пренебрегала этим мальчиком. Вот эта история, казалось бы, совершенно частная, и дает Анне Андреевне повод развернуть картину веселящегося светского и полусветского литературного Петербурга.

Там есть такие строки:

А мне эта тема,

Как на полу хризантема,

Когда гроб несут…

Поэма совершенно поразительная. Обычно Ахматова писала короткие стихи, причем она это мотивировала тем, что лирическое волнение, которое надо вызвать у читателя, не может быть длительным. Так что это с ее стороны было сознательным актом. В стихотворении, ну, 20 — 30 строк от силы, а то и меньше. Стихи эти вы все знаете. А тут она много лет лелеяла, я бы сказал, эту вот поэму, в которой она конкурирует с Блоком. Я однажды спросил у Чуковского, который с Блоком был довольно близко знаком, нельзя ли объяснять вот этот пессимизм и предвестие катастроф в поэзии Блока тем, что он по характеру мог обладать вот таким пессимизмом и тревогой, как бы находящейся внутри человека? Ну, это то же самое, что Кассандра. Я убежден, что Кассандра именно вот от этой тревожности своей и была такой. Корней Иванович сказал: «Смотрите, Ардов, вы разбираетесь».

В.Д.: Хм!

В.А.: Ну, вот, пожалуйста, я не возражаю, потому что в какой-то мере мне это стало ясно, когда я стал уже взрослым и даже старым. Это не умаляет, конечно, поэзии, не умаляет ничего из того, что сделал Блок, но это важное обстоятельство. Это очень важное обстоятельство.

Так вот, Блок был в преддверии этой эпохи. Анна Андреевна возвращается к ней из 40-х — 50-х — 60-х годов. Она уже все знает, все пережила, все перенесла и в историческом плане, и в личном. Тем более это ценно.

В.Д.: Много стихов… после нее осталось, которые еще не печатали?

В.А.: Некоторое количество осталось. Я не могу просто взять на себя смелость и говорить — сколько, каких. Я знаю, что они были и в ее личном архиве, и кое-что передано… Потом все это было передано в Пушкинский Дом; нет, простите, не в Пушкинский Дом, а вот как раз ее падчерица-то, Пунина, и внучка эта, Каминская, — они всё передали в Ленинградскую публичную библиотеку имени Салтыкова-Щедрина, отчасти. А другую часть — в Центральный государственный архив литературы и искусства в Москве100. И это было предметом судебного разбирательства, в котором меня вызвали свидетелем, но я предпочел написать заявление в суд, потому что я воспользовался случаем, чтобы оставить, так сказать, рукописный след о том, как она, и Гумилев Николай Степанович, и Гумилев Лев Николаевич, и Пунин Николай Николаевич — как они провели свою жизнь, и как страдали ни за что всю свою жизнь. Так вот, я должен сказать, что я там, к большому неудовольствию Льва Николаевича Гумилева, который перестал со мной здороваться, утверждал, что нет надобности возвращать эти рукописи в Пушкинский Дом, а надо их оставить там, где они есть; и деньги, которые получили эти две бедные женщины, тоже не надо им возвращать. Так первая инстанция постановила: рукописи оставить там, где они есть, а деньги они должны бы вернуть, а Верховный Суд Федерации стал полностью на мою точку зрения. Так что там какие-то стихи, конечно, есть. Не может быть, чтобы не было.

В.Д.: А у вас ничего не осталось?

В.А.: У меня есть некоторое количество, даже не у меня, а у моей жены, так что некоторое количество ее рукописей, а также подписанных ею машинописных экземпляров мы имеем. Также имеем много фотографий и каких-то документов, вырезок и ее статей, и о ней, воспоминания, — это все у нас есть. Недавно к нам приходил заместитель редактора «Литературной России», Банников Николай Васильевич101, он какую-то книгу готовит об Ахматовой, и мы ему кое-что дали, показали и прочее. Хорошую книгу написал Ефим Добин в Ленинграде. Вы читали?

В.Д.: Нет, это не видел.

В.А.: Превосходно написал. А лучшая книга — Жирмунского102.

В.Д.: Жирмунского, потом Виноградова Виктора Владимировича еще есть лингвистическое исследование.

В.А.: Виноградов был человек очень одаренный и эрудированный, но суховат.

В.Д.: Да, и злой. (Ухмыляется.)

В.А.: Злой-то он был безме-е-е-рно, был безмерно, но он и суховат. Видите, когда пишешь о поэте, неправильно делать ставку на то, что ты пишешь в его манере. Так всегда окажешься в дураках. Неправильно писать и сухо. А вот именно Жирмунский и Добин103 — они пишут так, как нужно, то есть они находят свой строй, свой ритм, свой стиль, который не конкурирует со стихами или произведениями Ахматовой или кого угодно, но выражает их точнее, нежели другие стили. Это очень важное дело.

В.Д.: Скажите, пожалуйста, вы, так сказать, можете что-нибудь сказать с ее слов? Вот об ее отношениях, во-первых, конечно, к Мандельштаму и жене, и вообще к литераторам? Ну, Мандельштам — это особо и в первую очередь, затем… Вы знаете ее стихи о Маяковском и стихи Блока о ней? Вот что она говорила о современных литераторах?

В.А.: Видите, о Мандельштаме она всегда отзывалась с необыкновенной симпатией104. Это близкий ее соратник по группе «Цех поэтов», или акмеистов. Она этого никогда не забывала. Акмеистов было мало. В поэзии в это время главенствовали символисты, и бороться с ними было трудно. Почему я это все вам рассказываю? Чтобы сказать, что вот это ощущение, что он совсем свой, что он талантливый — непризнанный и несчастный — тем не менее как родной брат, — это у ней было всегда. Соответственно, она относилась неплохо и к Надежде Яковлевне, потому что та была рядом с ним и переносила удары судьбы, которые сыпались на Мандельштама, как мы знаем, с 33-го года по самую его смерть в лагерях на Дальнем Востоке.

Надо вам сказать, что я не предполагал, что такая страшная будет картина жизни этого поэта, какую справедливо обрисовала Надежда Яковлевна в первом томе. Этого нельзя даже читать, до такой степени страшна эта систематическая и всесторонняя травля, которой он подвергся за то, что он имел несчастье написать два или три стихотворения о Сталине и еще большее несчастье прочитать эти стихи десяти людям*.

В.Д.: Да.

В.А.: …Поэтому она [Ахматова] всегда подчеркивала, что она, так сказать, — соратник Мандельштама и что он очень талантлив и прочее… Она даже Зенкевича тоже очень любила106 и говорила: «Я люблю еще его за то, что он последний на земле, который называет покойного Гумилева — „Коля”».

В.Д. (усмехаясь): Он и в разговоре со мной так употреблял.

В.А.: Он говорил «Коля».

В.Д.: Один из первых, кого я записывал107.

В.А.: Маяковского она не очень, так сказать, любила, — его поэзию108. Она… во-первых, в его лирике ее не устраивал мазохизм, который, конечно, у него был при его гигантской фигуре, голосе и прочее. Вот это… значит, — подчинение…

В.Д.: Страданию.

В.А.: Страданию и так далее — это ее не устраивало. Она понимала, что это большой поэт, относилась к его судьбе с симпатией, но это был не ее плана бард, так скажем.

Что касается Есенина, то тут ее огорчало полное отсутствие каких-либо, так сказать, глубоких идей109. Она говорила, что в России никогда не было поэта такого дарования, как Есенин, чтобы он был до такой степени эгоцентричен и, так сказать, в своих стихах потребитель всего: и пейзажей, и женщин, и вина и прочее… Это, конечно, за ним есть — за Есениным. А к ней Есенин пришел еще в Петербурге до революции, когда он костюмировался под певчего из архиерейского хора и прочее.

К ней все приходили. Когда к ней пришел Сергей Антонов, читал стихи, она выслушала стихи, сказала: «Вы будете прозаиком». То же самое она предсказала Симонову. А он тоже поэтом ведь начинал. Все к ней приходили. Всех приводили… Если человек того стоил, то она разговаривала о нем всерьез.

(Пауза.)

Стихи она понимала проникновенно, конечно, и не только стихи. Ну, такая житейская чуткость в ней была…

Она, входя в комнату, уже понимала, кто с кем в каких отношениях, кто счастлив, у кого горе, что кому надо сказать. Интеллект был совершенно феноменальный.

Причем эрудиция, знание языков, так сказать, широта мышления в ее стихах — ведь это же воистину историческая. А с другой стороны — вот такая чисто женская чуткость.

В.Д.: Вы не помните каких-нибудь ее высказываний, ну, во-первых, конечно, о Блоке — и о Брюсове, что интересно. Ведь о Брюсове очень по-разному…

В.А.: Сказать по совести, она Блока не любила110.

В.Д.: Блока не любила? Вы стихи помните Блока Ахматовой: «Красота страшна…»111?