О влиянии ЦРУ на развитие культуры, социоевгенике и Иосифе Бродском

О своих предках. Их эмиграция из Европы в США. Город Гэри. Обучение в школе и в Индианском университете. Изучение русского языка. Краткое перечисление основных этапов академической карьеры. Работа синхронным переводчиком. Увлечение евгеникой. Чтение русских книг и переводы русских поэтов. Упадок русской поэзии. Культурные и литературные традиции первой волны русской эмиграции. Пропаганда диссидентов и эмигрантов на деньги ЦРУ. Пропаганда и холодная война. О свободе прессы и слова. О переводе и издании книг В.П. Аксенова. Культура и деньги. Диссидентство. Уход из литературы в евгенику. Прогноз для СССР и России. О будущем человечества. О российских эмигрантах. Встречи с И.А. Бродским.

О влиянии ЦРУ на развитие культуры, социоевгенике и Иосифе Бродском

Дмитрий Споров: Мне бы хотелось начать с вашего детства и с рассказа о себе, с биографического рассказа. Расскажите о том, какая была у вас семья?

Джон Глэд: Откуда есть пошел.

Д.С.: Откуда есть пошел, да.

Д.Г.: Я по происхождению хорват. «Глад» это неполногласная форма от слова «голод». Родители уже родились в Америке.

Д.С.: А когда они переехали, и что стало причиной?

Д.Г.: Оба деда и обе бабушки переехали уже в конце XIX в начале XX века.

Д.С.: До Первой мировой соответственно?

Д.Г.: Да. Дед по материнской линии: его забрали в армию Австро-Венгрии как повара из маленького села в Далмации. Потом он работал на Панамском канале, заработал что-то вроде малярии.

Д.С.: Как вольный рабочий или как военный отправлен был?

Д.Г.: Нет-нет, как батрак, как хотите. (Усмехается.) Вся семья необразованная. Он кончил два класса. Его жена, моя бабушка, вообще не умела читать. Другой дед был безграмотен также, а его жена, другая моя бабушка, тоже кончила второй класс. Так что я даже не из пролетариата, а из средневековья, можно сказать.

Д.С.: Но это бабушки, это не родители!

Д.Г.: Да, да. Дед переехал потом в Западную Вирджинию. Работал на угольных шахтах…

Д.С.: Коих много в Западной Вирджинии.

Д.Г.: Да-да… где они должны были все покупать у «кумпанишког штора». По-английски это Company store. И однажды его получка состояла из двух копеек. Вот такая жизнь была!

Наконец, он обосновался в городе Гэри и проработал плотником лет тридцать, наверное, на сталелитейных заводах. Он женился на моей бабушке, когда она приехала в Америку беременной от кого-то другого. И он принял все-таки ребенка, но у него была законная семья в Хорватии. (Смеется.).

Д.С.: А бабушка тоже из Хорватии?

Д.Г.: Да-да. Это была викторианская эпоха! Соседи доносили, что они живут в грехе, и на время они должны были развестись, разойтись, пока он не получил развод. И мы поддерживаем отношения или поддерживали с теми, которые оставались в живых. Один еще жив, он в Канаде. Он бежал из Югославии с женой, жена родила, и через два дня отплывал их корабль в Канаду. И они должны были просто оставить ребенка. Это по отцовской линии.

По материнской линии, тот, кто работал сперва на шахтах, потом на сталелитейных заводах, он вспомнил, что была девочка, когда он еще был в этом поселке, где он, кстати, поставил крест на церкви перед тем, как эмигрировать. Он ее выписал: такая голубоглазая блондинка, несколько дородная, надо сказать, и она родила ему двенадцать штук детей, из которых девять выжили. Но они все умерли, все мои дяди и тети и их супруги.

Первый дед тоже работал на сталелитейных заводах, он приехал в Америку в четырнадцать лет, безграмотный, один, якобы научился говорить по-английски без акцента, но так и не научился читать. Бабушка работала просто уборщицей в больницах. Была война. Отец проработал всю войну в две смены. Это были самые крупные сталелитейные заводы в мире. Без города Гэри Германия легко, легко бы выиграла. Кончилась война, отец захотел построить дом, и не было шлакоблоков, и он открыл маленькую фирму. Сам он окончил только восьмой класс, мог бы дальше, но не хотел.

Д.С.: Нужно было зарабатывать деньги? В этом причина?

Д.Г.: Да, и вот такая маленькая фабрика, он этим занимался. Мама была домашней хозяйкой. Четверо детей — я и три мои сестры. Мать кончила десятый класс, но ей пришлось выйти на работу в шестнадцать лет, чтобы помогать прокармливать семью. Была депрессия. У деда было два дома, он сам их оба построил. Он потерял первый дом и потерял бы также и второй, но куда бы они подевали девять детей, безграмотную жену? Так что они остались там.

Д.С.: А что значит — потерял? Переезжал?

Д.Г.: Нет-нет. Люди не могли оплачивать свои ипотеки, они теряли свои дома, что впрочем и сегодня случается. (Усмехается.) Так что бэкграунд у меня — самый не элитарный, который только может быть.

Я родился в городе Гэри, также. Когда мне было тринадцать лет, мы уехали в другой город, потому что город Гэри превращался в «черный» город. Была ужасная преступность. И теперь, если вы хотите видеть снимки, нечто вроде научной фантастики: включите YouTube и смотрите Gary urban blight, или что-нибудь такое. Ну я, как все, поступил в Индианский университет… Любой окончивший школу мог бы поступить. Я совершенно никакого понятия не имел о том, чем я буду заниматься.

Д.С.: А школа у вас какая была обычная?

Д.Г.: В начале, какое-то время, где-то шесть-семь лет начальной школы я ходил в польскую приходскую школу, католическую.

Д.С.: Семья была католическая?

Д.Г.: Да-да. Где монашки нас били то указками, то плетью, то доской. (Смеется.) Я не знал сербско-хорватского языка, потому что родители говорили, только когда дедушка и бабушка приходили.

Д.С.: Но родители знали?

Д.Г.: О, да. Они научились говорить по-английски, только когда пошли в школу. Я случайно записался на русский язык и потом начал читать произведения русской литературы.

Д.С.: Еще в школе или в университете?

Д.Г.: Уже в университете. Мне было семнадцать лет.

Д.С.: А [на] какое отделение или факультет вы пошли в университете?

Д.Г.: Ну, вначале никуда. Я не знал, что буду делать. И в Америке более общее образование до аспирантуры, чем здесь. У меня получалось. Инфантильный мозг легко впитывает языки. Я любил читать романы. И когда мне сказали, что мне будут платить, чтобы читать романы, и будет большой летний отпуск, я решил, что это прекрасная идея. (Смеется.) Я еще не знал о минусах академической жизни.

Ну вот, закончил университет по русской литературе, получил степень бакалавра, потом получил магистерскую степень по сравнительному литературоведению. Два года преподавал на юге русский язык и немецкий.

Д.С.: Вы так пунктирно проходите университетские годы, которые очень интересны. Кто был вашими учителями? Какие книги вы русские начали читать? Если случайно попали на изучение русского языка, то дальнейшее развитие было случайным или в каком-то русле проходило?

Д.Г.: Ну, видите ли, в Америке я поступил в университет в

Д.С.: И это была мода на советское?

Д.Г.: Не только мода, но все заорали, что мы отстаем, что русские нас обогнали и так далее. И государство буквально забрасывало деньгами русистику. И в Блумингтоне, где университет размещался, был военный институт языков. Их было три: в Калифорнии, в Индиане и в штате Нью-Йорк, город Сиракьюс. И там была колония русских эмигрантов Первой и Второй волны.

И поскольку я учил русский язык, я поселился в доме бывшего прапорщика белой армии, который вообще не говорил ни на каком языке, кроме как на русском. Он даже тридцать лет прожил до этого во Франции и не говорил по-французски.

Так что для меня это было прекрасно. Он держал столовую у себя на дому. За доллар можно было пойти пообедать и поговорить по-русски. И сидели старушки за столом: «ля-ля-ля». Я ничего не понимал. Я заглядывал им в рот вот так (изображает) и через какое-то время сам заговорил.

Начальные курсы вели в основном… старушки-эмигрантки. Была одна польская дворянка, она уехала обратно в Польшу. Написала, мне сказали, сатиру на нашу славянскую кафедру. (Смеется.) Был такой Михаил Гинзбург, который получил последнюю степень адвоката в царской России, ему профессора степень на дому присудили, была будущая жена Рене Велека (был такой ведущий литературный критик). Но в основном были американцы. Был один профессор сербско-хорватской литературы, хорват, меня называл своим земляком. Но я еще по-хорватски не говорил, я теперь говорю, но очень плохо. Моя двоюродная сестра в Хорватии говорит, что есть сербско-хорватский язык, а Джон говорит на русско-хорватском языке. (Смеется.) Я как бы единственный носитель в мире этого языка. Но странным образом я даже не учил сербско-хорватский язык.

Я тогда преподавал в Джорджии, и мне было двадцать два года, я приехал, и первый разговор был с заведующим кафедрой. Он спросил: «Что у вас лучше, немецкий или французский?» Потому что не хватало студентов по-русски. Я преподавал немецкий, плохо его зная, но я опережал студентов на одну главу. Сейчас я очень хорошо говорю, но тогда ужасно было! Я решил учить этот язык, выписал грамматику, не учил, а так, просматривал. И прочитал единственную книгу на этом языке в библиотеке. Это штат Джорджия, где поставили фильм «Унесенные ветром». Я даже жил там в Стоун-Маунтин, куда Скарлетт О’Хара и Ретт Батлер ездили на пикники. Роман, кстати, называется очень интересно, по-сербско-хорватски: «Прохујало са вихором». (Смеются.)

Д.С.: Да, трудности перевода.

Д.Г.: Да. И даже сейчас, столько лет спустя, полвека спустя, я чувствую себя как бы дома. Вы знаете, это ужасно, — мой сербско-хорватский язык, но я понимаю, я бегло говорю, и меня понимают.

Но потом я поступил в Нью-Йоркский университет. Там традиционная программа, лингвистика. Лингвистикой занимался Борис Генрихович Унбегаун.

Д.С.: Это тот самый Унбегаун, который занимался русскими фамилиями?

Д.Г.: Именно он. Он преподавал сперва…

Д.С.: Это фантастический человек!

Д.Г.: …у Нахтигаля в Чехословакии, потом в Сорбонне, потом в Оксфорде. И когда он вынужден был по возрасту выйти на пенсию, но он не хотел быть пенсионером и перебрался в Нью-Йорк. Я помню, однажды он читал лекцию, я подошел и посмотрел его записки. Они были еще на французском языке. (Смеется.) Была Зоя Юрьева, которая занималась Андреем Белым. Моим руководителем был Леонид Ржевский, настоящая фамилия Суражевский. Это эмигрант второй волны. Был такой Араш Борманжинов, который из югославской эмиграции, он калмык. И не то что он известен в калмыцких краях, это практически единственный ученый в этой области, он читал древнерусскую литературу. Вот так.

Я приехал в МГУ в

Д.С.: В

Д.Г.: Да, да.

Вы знаете, мы тогда не знали, чем кончится все. И когда самолет взлетел, последний самолет, все зааплодировали, мы ждали, что Москва-река «покраснеет», но ничего этого не было, слава богу!

Ну что еще?.. Потом я начал увлекаться евгеникой. Написал две книги на эту тему. И как раз, я в среду буду совмещать мои интересы к биологии с моими интересами к литературе: я буду читать лекцию о единой теории искусств —танец, музыка, живопись, литература — все на основании социобиологии. Ну, вот.

И теперь мне семьдесят лет, и я сижу перед вами! (Усмехается.)

Д.С.: Ну, это очень краткая история вашего семидесятилетнего пути. Скажите, пожалуйста, очень интересно услышать о том, какие книги вы читали, какие были первые русские книги, и какое впечатление они на вас произвели? Может быть, они повлияли на ваши интересы и дальнейшую специальность, на ваши переводы будущие?

Д.Г.: Ну, в школе я помню только одну русскую книгу, которую я читал, это — «Преступление и наказание».

Д.С.: Вы ее целиком прочли в школе еще?

Д.Г.: Да, да.

Д.С.: Значит, вы хорошо знали русский язык?

Д.Г.: Нет, я читал в переводе, конечно.

Д.С.: А, в переводе!

Д.Г.: В переводе. Ну, когда я поступил, нас потащили через обычных классиков: Державин, Пушкин, Лермонтов, Толстой. Я тогда писал стихи, и мне очень понравились русские поэты.

Д.С.: Какие именно?

Д.Г.: Ну, например, Мандельштама я переводил. У меня книга переводов Николая Клюева. Это сплошные говоры русские, это даже не русский язык.

Д.С.: Да. И непонятно, как переводить Клюева или там… Андрея Платонова?

Д.Г.: О нет, Платонов — ничего, а вот Клюев — это было трудно! Ну, Блока, ну… обычное — Ахматова. И потом я это все читал и увлекся, был очень воодушевлен, но через какое-то время встала та же проблема, что и у всех в советский период. А что читать теперь, я даже не знаю.

Д.С.: А сейчас читаете?

Д.Г.: Нет, я перестал. Ужасный упадок произошел. И не кончился еще.

Д.С.: Ну, упадок этот применительно к русской литературе, вы имеете в виду, или к человеческой цивилизации?

Д.Г.: Последнее, это тоже можно говорить, но я имел в виду русскую поэзию.

Я помню, была статья в Washington Post тогдашнего корреспондента Питера Осноса, где он сопоставлял Вознесенского с Мандельштамом. Это даже не смешно...

Или, скажем, не знаю, Евтушенко и Блок. Грустно все. И отчасти я потому и ушел более или менее из русской литературы, потому что я потерял интерес.

Д.С.: Очень часто говорят о том, что волны русской эмиграции унесли культуру. И те эмигранты, которые приехали и в Штаты, и во Францию, и в Германию, что они продолжали традицию русской литературы XIX века, классической, ну и рождали новые течения и направления. И что та литература была насыщенней и сильнее, чем та, что осталась здесь. С этим сложно согласиться, поскольку здесь оставались фантастические писатели. Они были не советскими, но там была как бы другая литература. Вот та литература, как вы ее воспринимаете? Что она для русской и для мировой литературы?

Д.Г.: Ну, это была, конечно, большая тема первой волны: «Мы не в изгнании, мы в послании». Это, кажется, Гиппиус сказала. Роман Гуль: «Я унес Россию». Конечно, культурные и литературные традиции первой волны были очень высокие. Они плохо жили, но они все-таки жили за счет своих литературных трудов. Читайте, например, «Курсив мой» Берберовой. Ужасный человек, но очень умная женщина. А если взять вторую и третью волну… Ну, второй волны почти что не было, почти что не было. В третьей волне были интересные писатели, талантливые писатели, но… кроме, может быть, Бродского и… Нет, я не хочу делить на великих и хороших. Но дело в том, что надо быть объективными и понимать, что к чему.

Был создан в

Что теперь пишется в России, я не знаю, я не интересуюсь, честно сказать, и мои коллеги не интересуются, я никого не знаю, кто интересуется. Это грустно, это ужасно, что случилось!

Д.С.: Хочется верить, что это временное падение, хотя нам не дано предугадать. Раз уж вы затронули такую тему, как интерес ЦРУ в общей пропаганде представления о России и Советском Союзе, то вы, проводя беседы с писателями диссидентами-эмигрантами, которые приезжали в Штаты, вы были частью этой программы по популяризации? (Усмехается.)

Д.Г.: Безусловно, безусловно! И теперь думаешь, правильно или не правильно? Ведь я начал писать об эмигрантах, когда меня занесли здесь, в России, в СССР, в черный список. Так что последние семнадцать лет советской власти я не получал визу.

Д.С.: А причина была?

Д.Г.: Ну, объективная причина была: то, что я как Змей Горыныч летал на Русь и умыкал русских девиц. (Смеются.) Летал на бумажных крыльях. У меня жена русская. Но помимо этого я был… Понимаете, сейчас, оглядываясь на холодную войну, в какой-то степени углы сглаживаются, в небольшой степени. Но поэтов, которых я любил, их изгнали, их убивали, граница была «на замке», грубейшая пропаганда, материальное нищенство.

И понимаете, если взять советское отношение к литературе, к культуре, это можно подытожить словом «муштра».

Д.С.: «Невежество» можно.

Д.Г.: Нет, муштра именно, вот так держали.

Д.С.: А ты, Вася, будешь поэтом, а ты, Петя, философом.

Д.Г.: Да-да. Взять Союз писателей, я даже не буду говорить об этом. А на западе они решили, что враг моего врага, и даже мнимый враг моего врага — это мой друг. И они кооптировали интеллигенцию. Они говорили: «О, ты — хороший, что бы ты ни писал, ты — хороший». Вот приехал Солженицын. Они думали, что он — большой демократ. Ничего такого не было, конечно. (Усмехается.) Все, что было против режима, они поощряли. Не потому, что они поддерживали это само по себе, но потому, что это было против режима.

Д.С.: Но ведь тут двойственное получается положение. С одной стороны, поддержка всего, что идет против режима. А с другой стороны, режим такой, что любой здравомыслящий человек или тот, кто хотя бы стремится сказать что-то свое, будет против режима рано или поздно. И в этом смысле сейчас, читая впечатления современных слушателей «Радио Свобода», которые слушали ее на протяжении тридцати или сорока лет, и сейчас столкнулись с фактическим закрытием русской редакции, для них рухнул мир. Они привыкли получать информацию, в том числе от зарубежной радиостанции, которая давала для советских людей очень многое. Это тоже нужно признать.

Д.Г.: Я мою большую историю русской эмиграции писал в Мюнхене, сидя в комнате, где в коридоре была вооруженная охрана, потому что незадолго до этого, была бомба. Вы правы. Но, с другой стороны, «Радио Свобода» — это, конечно, орган американского правительства: со всеми минусами и плюсами. И речь теперь идет о глобальной политике, если вы дадите нам, американцам, выкупить все ваши СМИ, то у вас будут те же хозяева, что и у нас.

Д.С.: Де-факто.

Д.Г.: Да. Речь идет о том, кто кого будет контролировать. И хотя, конечно, в советское время «Свобода» выполняла чрезвычайно важную миссию, и работа была, кстати, на высоком уровне, по крайней мере, я так считаю. Был «Красный Архив». Понимаете, у вас выбор между Медведевым и Путиным, а у нас выбор между Обамой и Ромни. (Смеется.) И разница между ними примерно такая же в одном случае, сколько и в другом. Но Россия должна иметь свои печатные органы, свои СМИ, свои телевизионные станции. Если у вас будет сплошной Голливуд и подотделы журналов и газет Мердока, то забудьте.

Д.С.: Скажите, но интернет ведь может дать дополнительные ресурсы и дополнительный источник свободы?

Д.Г.: Это да. Пока! Это, во-первых. Во-вторых, в этих вопросах и в пропагандистских войнах, в миллион раз важнее, чем доступность информации, — это ее вездесущность.

Если вы мне дадите хороший бюджет, я могу убедить значительный процент человечества, что дважды два — это пять.

Да, информация есть для тех, кто хочет поискать, но людям надо работать, надо спать, надо сходить к стоматологу, косить траву, хочется телевизор посмотреть и сидеть перед экраном компьютера. Когда будешь все это?

Д.С.: Но, не есть ли это продолжение того отбора, естественного, который происходит. Желающие получить информацию, способные ее воспринять и осмыслить, и являются тем человеком, который заслуживает будущего?

Д.Г.: Ну, понимаете, это интеллигенция имеет раздутое впечатление о своей важности. На самом деле, это не так. Важен капитал. Понимаете, вы напишете хорошую книгу, а тираж будет двести — триста экземпляров. Тут же будет одна телевизионная передача на один вечер, и это — одна программа из многих — и у них будет пятнадцать миллионов зрителей. Какая разница, что этот хлюпик-интеллигент думает? Он мнит о себе очень много, а на самом деле, это — пустой звук..

Д.С.: Хорошо, но ведь развитие и культурное, и научное всегда идет благодаря одиночкам, даже не одиночкам — единицам. Пускай это будут штатные работники науки или искусства. В искусстве тоже есть те люди, которые становятся основой — писателями определенной эпохи или страты, они же все равно единичны! Общество всегда будет бескультурным.

Д.Г.: Но, видите, есть великие художники, которых никто не знает, и наоборот. Репутации делают планомерно, за счет материальной поддержки.

Д.С.: Не всегда. Или всегда?

Д.Г.: Не всегда, но в большой степени.

Д.С.: Ну, вот был писатель Андрей Платонов, который жил в каптерке и топил углем Литературный институт. При жизни он имел плащ грязный, в котором спал, который не снимал, потому что под плащом была майка. Он приходил в Литературный институт и из-за двери слушал, что говорят там, просто для любопытства. Параллельно писал гениальные романы. Что может быть гениальнее Платонова?! Я не знаю. После Достоевского — вершина русского романа. Вкладывались ли в Платонова бюджетные деньги или деньги частных предпринимателей? Нет!

Д.Г.: Ну, этого я конкретно не могу сказать. Но вы нашли не тот пример. Платонов был хороший писатель: его «Котлован», например, — но я не такого высокого мнения о нем, как вы. Но вы правы: надо и то, и другое, хотя не всегда. Есть художники известные только потому, что они оказались за нужным столиком в нужном парижском кафе в нужный момент в

Д.С.: Все так. Но не является ли это некоторой сопутствующей стратегией поведения, пиара, который сейчас очень популярен и представляется как форма существования человека художеств. Особенностью личности, которая дает человеку больше возможности, не связанной с его творческими способностями? Это так, нет?

Д.Г.: Вы знаете, сколько надо продать экземпляров книги, чтобы эта книга считалась бестселлером в «Washington Post»? Десять тысяч. Рецензенты пишут рецензии, кто читает эти рецензии? Я — переводчик Шаламова. Были такие рецензии, каких не было у Шекспира, а книга плохо продавалась.

Д.С.: Ну! Русский писатель, лагерник, страх…

Д.Г.: Нет-нет. «New-York Times», «Washington Post», лондонский «Times», и не кто-нибудь: Гаррисон Солсбери, главный редактор «New-York Times», писал: «горсть алмазов». Энтони Берджесс, Сол Беллоу, все самые знаменитые. А мне пришлось тираж выкупить, чтобы не пошел «под нож». И моя сестра, которая врач в Майами, раздавала своим пациентам. (Смеется.) И с другой стороны, я… Возьмем Аксенова, сейчас только была конференция, он был мой хороший друг. Я не переводил его книги, хотя я там числюсь частично, их переводил мой бывший студент, а я правил стиль, и потом мы с Васей сидели и вместе второй раз «прочесывали» — можно сто раз, и каждый раз находишь новое. Перевод обошелся издателям «Random House» в сто пятьдесят тысяч долларов, по пятьдесят тысяч за каждый том, это только за перевод! Наверное, столько же пошло Аксенову в виде гонорара. Издательство «Random House», которое теперь перекуплено Бертельсманном. Это огромное издательство — сто пять тысяч служащих. Представьте себе: сто пять тысяч служащих — это целый город. И этот Питер Оснос, о котором я говорил, он был раньше журналистом в «Washington Post», потом он был главным редактором «Random House», и сейчас он основал свое издательство и, поскольку я должен был говорить об Аксенове здесь, я решил и у него взять интервью: «Random House» издал семь романов Аксенова, три из них это «Московская сага», ну, и еще четыре. Каждый из них, этих романов, был финансовый провал. Сам Оснос говорит немного по-русски, но не так хорошо. Он мне признался, что он не читал ни одной из рукописей до того, как книга была переведена. И, сколько я мог понять, он, может быть, только одну читал. И спрашивается: «Каким образом книгу за книгой печатают человека, предыдущие книги которого, по большому счету, теряли деньги?!»

Д.С.: И каков ваш ответ?

Д.Г.: Ну, я спросил: «ЦРУ?». Он говорит: «О! Я не верю». Издатель тогда был Роберт Бернстайн по-моему. Он сказал, что напечатает любого диссидента, ему все равно. «Но откуда деньги?» — «Ну, что деньги, — говорит Оснос, — деньги — это как вода». И опять я цитирую Осноса, что он говорил. Он сказал, что Бернстайн — он создал организациию Human Rights Watch… Как это по-русски переводится, я не знаю.

Д.С.: Она не переводится. «Защита прав…».

Д.Г.: Согласно Осносу, он ушел оттуда в виде протеста, сам создав организацию, поскольку считал, что к Израилю должно быть другое отношение, чем к другим странам. Я его спросил: «То, что мама у Аксенова была еврейка, это играло роль?» — «Нет, нет. Нет, все равно». Он был диссидент, этого достаточно было.

Д.С.: Кто, Аксенов? Или вы рассказываете о встрече с этим издателем?

Д.Г.: Да, с издателем. Но Вася ничего этого не подозревал.

Он себя называл, он мне сказал сам: «Я — живой классик». Ну, это мой хороший друг, но он не живой классик. Он просто не классик. Но он неплохой писатель.

Он, в самом деле, затронул людей тут, молодым писателем. А кто читал его последние вещи?

Д.С.: Я не читал.

Д.Г.: То-то и оно.

Д.С.: Ну, я не показатель.

Д.Г.: Они были… Откуда деньги, я не знаю. Но он сам не подозревал. Он, как я рассказывал об этом персонаже у Эйхендорфа. Он говорит, что он великий писатель и, конечно, «мне платят гонорары». Ему дали профессорское кресло в университете Джорджа Мейсона. Хотя он был совсем не академический тип, Вася. Он вписывался как раз очень хорошо на калифорнийском пляже, я считаю. (Смеется.) На фоне джазового ансамбля, может быть. Ну, вот такие дела.

Д.С.: Скажите, ведь все-таки то, что вы видите и представляете за рядом событий культурной жизни более глобальную и более неприятную сторону, которая могла быть основой тех действий, которые происходили — это одно, да. Но ведь с другой стороны, разве может быть культура доходным делом и издание книг очень хорошего писателя прибыльным бизнесом? Может быть, а может не быть. То же самое художник, ну не важно кто. Пусть это будет убыточным предприятием, заведомо. Культура — заведомо убыточная. Она, тем не менее, может существовать, может существовать на спонсорские деньги, на пожертвования. Если нажимаешь где-нибудь на сайте «donate», твои пять копеек идут в какой-нибудь фонд поддержки, и так далее. И есть другие формы, которые актуальны сейчас.

Д.Г.: Я, безусловно, с вами согласен. Понимаете, если бы во Флоренции в XV веке думали только о прибыли, что было бы?! Но давайте будем реалистами. Кто субсидирует и как субсидирует и по каким мотивам? Скажем, я получаю газету «Washington Post», каждый день, изо дня в день, в ней спортивный раздел пятнадцать-двадцать страниц, только спорт.

Д.С.: Ну, я этого вообще не понимаю, просто не понимаю!

Д.Г.: По воскресеньям у них есть две-три странички о литературе, которые никто не читает, это как бы обязательно надо делать, это полагается…

Д.С.: Для хорошего издания.

Д.Г.: Да. В качестве сравнения: в Мериленде, где я преподавал, администрация университета по ошибке мне дала доступ к центральному компьютеру. Я, конечно, как вредный диссидент, тут же поинтересовался. Оказалось, что у нас на последнем курсе было тысяча двести студентов, которые занимались бизнесом и еще триста, которые занимались якобы журналистикой, но из них никто не получал работу по журналистике, а — по пиару. То есть тысяча пятьсот человек. Знаете, сколько было по философии?

Д.С.: Ну, четыре человека.

Д.Г.: Один человек. А по классической филологии, догадайтесь сколько? Ноль! (Смеется.) Я тогда заведовал русской кафедрой. Сразу подо мной были эти классики, о которых наш ректор, физик, сказал: «Who needs classics? (Кому они нужны?)». Я опускаю эпитеты. (Смеется.) Я говорю: «У вас нет студентов». Этот побледнел — заведующий: «Откуда вы узнали?» Я сказал: «Вот знаю» — «Ну, вот, мы медиков обучаем латинской терминологии». Понимаете, есть обряд: университет без философии, без традиционного классического образования — это не университет. Это — техническое училище. Так что это есть. И в «Washington Post» есть раздел книг.

Д.С.: Да, ну вы — американский диссидент, видимо.

Д.Г.: О, да! (Смеется.) Я и здесь был диссидентом. Когда я писал книгу об эмигрантской литературе, я только-только приехал в Мюнхен, и случайно первый день шел на работу вместе с главным бухгалтером станции, и рассказывал ему об университете, который меня, конечно, не устраивал. Он меня выслушал и сказал: «Вас и близко нельзя подпускать к нашей станции!» (Смеется). И в самом деле так и получилось.

«Washington Post» есть отдел книжных рецензий, это полагается, две-три страницы. Я там пару рецензий сам поместил в свое время. Хотя очень трудно, потому что газеты все, что называется по-английски — closed shop — только «члены профсоюза» могут там работать. И, якобы, есть свобода слова.

На самом деле, если вы хотите печататься в «Washington Post», вы должны быть или сотрудником газеты, или Киссинджером, или кем-нибудь таким.

И фактически широкая общественность (в Вашингтоне очень много образованных людей), у них нет доступа. Просто нет.

Д.С.: Ну, «Washington Post» все-таки — одна из центральных газет.

Д.Г.: Любая другая. Понимаете, если взять хорошие газеты: «Washington Post», «New York Times», потом есть поплоше, и потом уже просто ужасные. Как всюду. В прошлом году мы плыли вниз по Волге, я хотел купить международные журналы или газеты, или даже русскую газету. Вы знаете, люди совершенно… никакого представления не имеют о том, что делается в мире, и не могут иметь: нет доступа, через интернет разве что.

Д.С.: Только через интернет.

Д.Г.: Только.

Д.С.: Блоги, твиты — это же новая реальность, в журналистике в том числе.

Д.Г.: Да, да. Но вы почитайте, что там…

Д.С.: Там по-разному.

Д.Г.: …какая чепуха там, всякие блоги. Есть хорошие, есть и плохие, но, уверяю вас, Майкл Джексон всегда победит Эйнштейна. (Смеются.)

Д.С.: Пускай! Пускай. Меня это пока не расстраивает.

Д.Г.: Да, но не стоит иметь раздутое впечатление о своем значении вообще в обществе. Понимаете, это как бы право «вякать». Вы вякаете жене, ложась спать на ночь. А Мердок, у него… Вот сейчас был этот скандал с газетой в Лондоне, где они подслушивали всех, в том числе и королевскую семью. Эта газета была самая многотиражная газета на английском языке во всем мире. Она уже к тому времени просуществовала сто шестьдесят восемь лет, кажется, и когда вызвали Мердока, чтобы его спросить об этом, он сказал: «Чего вы хотите, эта газета представляет меньше чем один процент моей частной собственности». Так что у него есть право свободы слова, и у меня с вами тоже свобода слова. Но нечего воображать, что это что-то сопоставимое. И чем больше вы разоблачаете его, он тогда как-бы говорит: «Смотрите, у нас свобода слова, я даю ему говорить». Вы как бы доказываете, что все прекрасно. Ну, вот такие дела.

Д.С.: Такое впечатление, что вы разочаровались в человеке, уйдя из литературы в евгенику?

Д.Г.: Безусловно.

Д.С.: Можете описать этот путь?

Д.Г.: Понимаете, если быть объективным и рассматривать человека как один биологический вид из многих, мы представляем собой самого жуткого хищника, который когда-либо был на планете. Промышленная революция началась где-то двести пятьдесят лет назад. За этот короткий срок, мы увеличили наше число то ли в двенадцать то ли в тринадцать раз, смотря какие источники вы читаете. Наша цель — максимальное потребление. Мы просеиваем доступную нам поверхность планеты систематически. Если взять, скажем, прибытие европейцев в Новый Свет, не только индейцы, но и европейцы тогда не обладали технологией достаточной, чтобы угрожать планете.

Д.С.: Да, но это общецивилизационные вопросы. А вы, размышляя об этом, или сталкиваясь с повседневностью, в том числе, с представителями литературы, поняли, что должно быть по-другому. Что человечество должно найти новую дорогу, чтобы существовать дальше.

Д.Г.: Человечество не найдет. Вы раньше спрашивали меня, какой у меня прогноз для человечества. Я считаю, что мы загубим планету.

Д.С.: Ну, то есть просто экологически?

Д.Г.: Не только, но в том числе. И мой интерес к евгенике — это чисто научный, объективный, беспристрастный взгляд на человека как на биологический вид. Нет биологического вида, который может существовать без селекции.

Д.С.: И вы считаете и вы уверены, что должна быть селекция и евгеника?

Д.Г.: А иначе не бывает в природе. Есть только тридцать тысяч генов, но каждый ген состоит из огромного количества букв. Каждое зачатие —

А если говорить о России и Советском Союзе… Я, когда был директором Кеннанского института, это было в

Д.С.: Аналитическая записка или исследовательская статья?

Д.Г.: Просто статья, небольшая статья. Я даже забыл, как называется. И они забраковали. Я сказал, что все развалится. Автор [итогового доклада] мне написал такое оскорбительное письмо, что это не серьезно. Ой, я так жалею, что не сохранил это письмо.

Я помню, я говорил всем: «СССР развалится». И эмигранты, и все мне говорили: «Ах, наивный американец, что ты знаешь, это такая машина, она будет вечно!» Но вот она развалилась, но это не все. По-английски говорят: «The first shoe falling». Как сказать это, не знаю... первый туфель упал на пол. Вот я сейчас считаю, что в совсем недалеком будущем Китай возвратит себе Тайвань, и они отберут у вас Сибирь.

Д.С.: Безусловно, это произойдет в той или иной форме.

Д.Г.: И вы не сможете противостоять этому, там два полотна железнодорожных и одна плохонькая дорога. Их перережут. Знаете, сколько женщин-солдат в китайской армии, только женщин? Сто тридцать миллионов. (Смеется.) Только женщины! Что вы будете делать? И когда это случится все ваши соседи… У вас много обиженных соседей, как в Америке, мы же мексиканцев, конечно, обижали, они сейчас забирают свою территорию обратно. У них даже есть какое-то название для Южной Калифорнии — Aztlán. И у вас то же самое начнется.

Я помню, когда я работал переводчиком, как раз перед развалом [СССР] была конференция в Вашингтоне между отставными генералами американскими и русскими, советскими вернее. Русский говорил, как ужасно, что есть целые воинские единицы, которые состоят из одного офицера, потому что никто не является по призыву в пункт. Ну, потом был перерыв на кофе, я с ним разговариваю: «Что вы жалуетесь? Есть другие страны, где правительство дико боится своих военных, а тут у вас они сами распускаются». Он говорит: «Да вы не понимаете, как любая армия, мы должны строить планы, мы не можем ждать, пока что-нибудь случится, и тогда решать, что делать. Мы должны иметь эти планы наперед, приготовленные». И вот о таком сценарии он говорит: «Как вы знаете, мы в свое время наказали Германию, отобрав Пруссию и Померанию. И там поляки теперь, зато Гродно — теперь советский город. Но вдруг эти наглые поляки, если будет что-нибудь, захотят обратно получить свою территорию. У нас план — единственная возможность, учитывая состояние наших вооруженных сил (как раз это было перед развалом, по-моему) — это атомный ответ». У меня просто «челюсть отвалилась», и в это время входит американский генерал, я говорю: «Вы слышали, что он сказал?» И русский генерал говорит: «Вы выдаете государственный секрет». Я говорю: «С кем вы разговариваете?» Вот так. Так что, когда это случится, у вас будут другие проблемы. «Югославизация» России, я не хочу этого, но это настолько реально!

Д.С.: Есть, как в компьютерной игре, какое-то количество дополнительных жизней, которые ты можешь взять, но они в какой-то момент заканчиваются. Это количество дополнительных жизней чудесных, не бывающих вообще в реальной жизни, Россия их уже взяла, и больше брать нечего. Конечно, будущее печально наше.

Д.Г.: Понимаете, у вас все так благоустроено в Москве сейчас, ну, относительно, но это не за счет собственного производства, вы продаете недра. А китайцы отберут недра, что вы будете делать?! Будет вторая Украина. Ну, я — пессимист.

Д.С.: Вы — пессимист или реалист — тут сложно сказать. Скажите, а придет все же, на ваш взгляд, человечество к активному использованию навыков евгеники для самовыживания?

Д.Г.: На селективной основе. Будут генетические имущие и неимущие. Уже есть.

Д.С.: И генетически умные и не умные?

Д.Г.: Да. Но не только IQ. Это IQ раздувается, по-моему. Очень часто люди хорошо справляются в жизни, которые просто психологически хорошо подготовлены. Есть очень умные люди, которые совершенно не приспособлены.

Но совершенно ясно, что есть селективные браки. Умные люди женятся на других умных людях и рожают умных детей. А что делать какой-нибудь бедной девушке, у которой низкий интеллект? Без денег, без средств, ей говорят: «Ну, конечно, вы можете конкурировать». Но это бесполезно.

Но это нас уводит от литературы, конечно, очень далеко.

Д.С.: Ну почему? Пускай, образ будущего. Была, на мой взгляд, очень любопытная книга, которая открывала новую страницу элитологии, в представлении о том, как будет развиваться будущее человеческого общества. Она называлась «Нетократия».

Д.Г.: Что-что?

Д.С.: «Нетократия». На русский язык она переводилась как «Нетократия», «Netocracy», наверно, так и называлась.

Д.Г.: Я не знаю такого слова. «Нетократия»?

Д.С.: «Нетократия», то есть элита сети, интернет-элита.

Д.Г.: А, я понял, неологизм — как «меритократия».

Д.С.: Да. Очень любопытное, на мой взгляд, представление о том, как может развиваться общество в условиях глобальной сети, как все переворачивается, как все становиться другим. Поэтому те опасности и печальные перспективы, которые нам сейчас видятся, они могут нивелироваться новой формой существования, для которого сеть, следует это признать, является если не самым главным, то одним из самых главных пунктов развития.

Д.Г.: О, да, сеть, интернет — это эквивалент появления письменности, я согласен.

Д.С.: Да-да-да, конечно, да.

Д.Г.: Я знаю человека, украинца, который отказывается обзаводиться [технологией]. Я говорю: «Ну, что ты делаешь?» Мой хороший друг. Говорит: «Не хочу кредитную карточку, не хочу телефон! Не хочу!» (Смеется)

Д.С.: Но это дает и совершенно новые возможности, отчасти уравнивающие людей.

Д.Г.: (Раздумчиво.) Да-а-а…

Д.С.: Вы — активный пользователь интернета?

Д.Г.: Да. Да.

Д.С.: Вы используете его и для работы и для отдыха? Или для работы… Как?

Д.Г.: Что — я работаю? Я же не работаю за деньги, я — пенсионер.

Д.С.: Но, вы же пишете книги.

Д.Г.: Да, но это хобби. Работа — это когда деньги получаешь.

Д.С.: Но это творческая работа.

Д.Г.: (Усмехается.) Творческий отдых. По-моему, отдых и работа, в этом смысле одно и тоже, я не различаю. Я делаю удовольствия ради.

Д.С.: Ну вот, а для вас интернет это что?

Д.Г.: Это событие в моей жизни, я могу все что угодно получить. Я, например, когда писал мою историю русской эмиграции«, я писал не только о советском периоде, но и о досоветском. Нашел в интернете упоминание книги «Русская тля за границей» 1880 года, что ли. И получил через университет, по межбиблиотечному абонементу. Когда освободили крепостных…

Д.С.: И кто-то уехал, да?

Д.Г.: Они все уехали в Париж тогда — кутить, быстро все проматывали, мужчины делались шулерами, женщины — проститутками, и русское посольство их не принимало. (Смеется.) Ну, вот, нашел такую [книгу]… (Смеется.) Это просто мелкий пример. Ну, конечно, интернет это чудно! Это просто моя жизнь в большой степени, но другие люди это… Я смотрю, для других людей Facebook и так далее, Twitter… Я даже не знаю толком, что это такое, хотя у меня есть акции Facebook и Apple.

Д.С.: Даже акции?

Д.Г.: Да-да.

Д.С.: Вы недавно потеряли на акциях Facebook.

Д.Г.: Моя сестра потеряла половину. А я немножко выгадываю теперь.

Д.С.: Вы играете на бирже?

Д.Г.: Конечно. Понимаете, почему у вас такие дорогие квартиры? Потому что люди не умеют свои деньги вкладывать, и не могут вкладывать.

Д.С.: Нет культуры управления деньгами.

Д.Г.: И они не знают, куда деньги девать. И смотришь: какой-нибудь дом, который сам по себе представляет собой отрицательную стоимость, то есть участок без дома будет стоить дороже, чем дом, который надо сломать и увезти. И просят астрономические цены. И почему это? Потому что люди не знают… денег много на руках. Смотришь — дорогие машины, айпэды, телефоны, все разъезжают по заграницам, но люди представления не имеют о том, куда деньги девать. И вот эти квартиры…

Сейчас цены в Москве в четыре раза выше берлинских цен. А берлинские цены в четыре раза выше, чем флоридские цены. Так что приезжайте к нам во Флориду и купите квартиру за десять процентов от того, что стоит в Москве.

Д.С.: Я думаю, что рано или поздно мы придем к этому. (Смеются.) А вот скажите ваше восприятие работ Жака Фреско?

Д.Г.: Я не знаю, кто это.

Д.С.: Ну, тоже он занимается образом будущего, ресурсо-ориентированной экономикой, отказ от монетарной системы… У него много пунктов. Очень интересный. Он ученый и дизайнер, разносторонний и достаточно пожилой человек. Ему девяносто шесть, кажется, лет. И он как раз строит образ будущего, ну, грубо говоря, на какой-то положительной составляющей человеческой сущности, на том, что человек придет к экономии ресурсов, к отказу от государства как одной из форм устройства, к отказу от денег. Призывает бойкотировать, не принимать участия в банковских операциях. Много-много всего. И среди общего левого пафоса у него, в общем, очень интересные идеи, которые, будь я правителем, я бы использовал для того, чтобы государство трансформировалось в другую общность людей.

Д.Г.: Да, но понимаете, правительства могут делать то, что в их власти. И это куда более органично, чем мы представляем себе. Оптимистические прогнозы нравятся. Это то, что люди хотят слышать.

Д.С.: Но прогноз-то у него, извините, пессимистический. Он говорит, что может быть развитие оптимистическим. «Давайте сделаем так». Вот он предлагает как.

Д.Г.: Но это как моя евгеника, это хорошо бы, но люди не хотят.

Д.С.: Почему люди не хотят вашу евгенику принимать?

Д.Г.: Понимаете, я дал интервью журналу «Occidental Quarterly». И я там предлагал, чтобы человечество выработало план вперед на пятьсот лет, чтобы уменьшить глобальное население до одного миллиарда.

Д.С.: Ну вот, [в частности], Фреско говорит…

Д.Г.: Но этого не будет.

Д.С.: …что это естественным образом произойдет, поскольку общество урбанизируется, переходит в города, и люди не рожают сейчас по девять-двенадцать детей, как у нас с вами было, у наших предков. А человек, приезжая в город, не имеет ни возможностей, ни потребностей рожать девять детей. А имея одного ребенка, общество рано или поздно сойдет, собственно вот к тому золотому миллиарду, которому удобно и комфортно будет жить на планете.

Д.Г.: Ну, конечно, когда берут кривую рождаемости и смертности, вот так и получается — этот демографический переход совершается и падает рождаемость, и потом это, якобы, на каком-то этапе все сойдется вновь.

Д.С.: Да.

Д.Г.: Но я повторяю, за двести пятьдесят лет мы увеличили нашу популяцию в двенадцать-тринадцать раз.

Д.С.: Ну, может, это болезнь роста?

Д.Г.: Ну, видите, будут страны, где будет демографический коллапс — Россия, например, вообще Европа в большей степени. Но есть страны, где никакого перехода не заметно.

Д.С.: Извините, я вас прервал. Вы сказали, что в интервью вы говорите о том, чтобы разработать программу на пятьсот лет вперед. Сокращение численности населения и?..

Д.Г.: Ну, это все то, что называется «day-dreams» — это грезы, это, сам понимаю, нереалистично. Хорошо бы я мог летать, я бы сейчас выпорхнул из окна и полетал бы над Москвой, как у Гоголя. Но этого не будет ведь. Если мы возьмем, скажем, Америку сегодня: конфликт между интересами разных поколений. Сколько вам лет?

Д.С.: Тридцать.

Д.Г.: Я старше вас на сорок лет. В Америке мое поколение эксплуатирует ваше поколение беспощадно. Сейчас, например, как пенсионер я получаю бесплатную медицину, ваше поколение не получает. Если бы у меня были миллиарды, я бы все равно получал, как пенсионер.

Все наши бюджетные схемы — это пирамида. Если сейчас взять государственную общую задолженность (это где-то шестнадцать триллионов) и частную задолженность (почти столько же), получается общий долг двести тысяч долларов на душу населения!

Д.С.: Да, это известно.

Д.Г.: У вас пятеро детей, да?

Д.С.: Нет, у меня трое.

Д.Г.: В результате вас пятеро: вы, жена и трое детей. В Америке ваш долг миллион долларов. Это при рождении. А где это кончится? А когда я говорю с людьми моего поколения, и говорю что это не хорошо… Зачем богатым пенсионерам… Со мной не просто не соглашаются, но меня считают личным предателем.

Д.С.: Они считают, что они заслужили это, всем.

Д.Г.: Да им все равно. Они так откровенно и отвечают мне: «Мне все равно, я хочу мое! Я ведь платил» Я говорю: «Но вы мало платили. Дефицит» — «Я платил и я хочу мое. А там пусть придумают что-нибудь». Так что утопия, и в том числе и моя евгеническая утопия. Да, это было бы хорошо.

Есть такой биолог, Эдвард Уилсон в Гарварде, он специалист по термитам и муравьям. Его спросили, как он относится к коммунизму. Он говорит: «Это была такая прекрасная идея, прекрасная идея, только применили не на том биологическом виде.

Д.С.: Ну, у термитов-то коммунизм.

Д.Г.: Конечно, и альтруисты стопроцентные, в отличие от нас. <…>

В ответ на ваш вопрос, расширяется ли интеллигенция. Я считаю, что происходит образовательная… инфляция в образовании.

Д.С.: Безусловно. В части.

Д.Г.: Удивительная статистика, просто поразительная: из закончивших вуз в Америке сорок два процента людей, никогда, на протяжении всей оставшейся их дальнейшей жизни, не прочитывает ни одной книги.

Д.С.: Кроме собственного паспорта, да.

Д.Г.: Да. То есть они поучились, кто где чему-нибудь (я за них рад), но их ведь нельзя считать интеллигенцией, не правда ли?

Д.С.: Но, может быть, это ситуация, когда человечество получило доступ к образованию, оно стало относительно доступным, и люди ринулись в образование, не имея такой необходимости, не имея потребности, тяги. И естественным образом количество людей, получающих высшее образование, стремящихся к знанию, оно сократится, и элитарная прослойка, если так ее назвать, останется, а все остальные будут получать ту информацию, которую до них будут доносить, но этого будет достаточно.

Д.Г.: Я согласен, но давайте не причислять их к интеллигенции. Для меня интеллигенция это есть… ну, как бы класс, маленький класс, который имеет раздутое впечатление, как я говорил, о своем собственном значении, но маленький. Если такая статистика верна в отношении окончивших университет, что можно говорить о тех, кто вылетел из школы? Нет, я за то, чтобы эти люди учились как можно больше: хоть что-нибудь получат. Я знаю много примеров, как профессор, где молодые люди, в общем-то, беспутные, все-таки из них что-то получается, и они развивают то, что в них есть, сколько могут. Но не будем иметь раздутое впечатление об этом процессе. Я видел школьные экзамены конца XIX века — я бы их завалил: они трудные, трудные были. ( Смеется.)

Д.С.: Но, с другой стороны, математика становится настолько сложной, школьная математика, уровень ее повышается и повышается.

Д.Г.: Не знаю. Вы бы посмотрели, какие экзамены были в XIX веке, когда только элита училась…

Д.С.: Если тезисно, скажите, что, на ваш взгляд, необходимо осуществлять человечеству для дальнейшего развития и выживания?

Д.Г.: Первое — уменьшить число людей на планете. Мы живем за счет накопленного, не только Россия, но и весь мир.

Препираются: когда нефть кончится. Какая разница, когда она кончится? Она кончится, через сто лет или двадцать... рано или поздно она кончится. Мы должны заниматься своим собственным населением, как в любой другой популяции.

Но это первое. Это просто минимальное условие. Потом нужно думать (если говорить о евгенике), нужно думать об интересах будущих поколений.

Д.С.: О сознательной мутации? Можно так назвать?

Д.Г.: Ну при чем тут мутация. Просто селекция… Понимаете, любой демографический процесс или политический процесс влечет за собой демографические последствия. Ну, скажем, в Америке дают пособия только бедным женщинам, в отличие от Европы, где всем женщинам дают пособие. И в результате, если взять более низкий хвост этой гауссовской кривой, они начинают видеть в рождаемости свой основной доход. Какой-нибудь девочке, ей шестнадцать лет, мама ее третирует дома, она ничего не умеет и не хочет уметь. Она беременеет — и тут же у нее появляется квартира, продовольственные марки, бесплатная медицина, пособия, ну мало ли что, даже талоны на метро, на такси. И она независима. И чем больше она рожает, тем лучше. А вот молодая женщина талантлива, она хочет попутешествовать по Европам, она хочет другими вещами заниматься, это не без последствий.

Если бы давали всем женщинам одинаково пособий, чтобы они рожали, а так мы селективно поощряем рождаемость среди наименее удачливых наших граждан. Но говорить это — самоубийство. Вы будете обвинены во всех «измах», которые только можно найти в словарях.

Д.С.: Ну, какие еще вы считаете необходимые, на ваш взгляд, шаги хорошо бы предпринять?

Д.Г.: Ну, человечество, значит: количество и качество. И потом ресурсы надо чтобы были обновляемые, потому что скоро мы все используем, всю доступную поверхность планеты. И потом экология. Что мы делаем с океанами и с атмосферой — это ужасно! Но мы ничего этого не сделаем, мы обречены. Мне семьдесят лет, я этого не увижу, и вы, может быть, тоже не увидите. Но, может быть, ваши внуки увидят.

Д.С.: Возраст человека по сравнению с геологическими временем смехотворен, поэтому это не важно.

Д.Г.: Да.

Д.С.: Понятно. В завершение нашей беседы, расскажите о ком-нибудь из тех представителей русской эмиграции, которые не разочаровали вас, а очаровали?

Д.Г.: Ну это наугад может быть. Но вот я написал книгу вместе с Борисом Хазановым. Это псевдоним, на самом деле он — Геннадий Моисеевич Файбусович. Он живет в Мюнхене. Он был студентом на факультете классических языков в конце сороковых годов, когда его забрали, и он отсидел до

Д.С.: Наверное, читал — я всего Шаламова читал, но не помню.

Д.Г.: Букинист — это бывший следователь, которого подготовили, чтобы он работал только с писателями, но через какое-то время он сам оказался на Колыме. Но мечта у него одна — вернуться домой за свой рабочий стол, и продолжать это делать. (Смеется.) Ну, Хазанов-Файбусович, он эмигрировал, это третья волна, потом он был редактором в журнале в Мюнхене «Страна и мир», который редактировал Кронид Любарский. Конечно, это все на деньги ЦРУ. Но он очень талантливый писатель. И мы задумали написать вместе с ним книгу по теории литературы в эмиграции. И я пишу, что я так вспоминаю этот рассказ Шаламова «Букинист», что [следователь] не вернулся за свой рабочий стол. Зато я займу его место, и Хазанов, который страдает по этому вниманию, которое он раньше получал, будет моим личным зеком, я говорю… как это по-русски? — снимать допрос, что ли? И книга называется «Допрос с пристрастием». Ну, мы шутим, и так далее. Но все как полагается на допросе: я его… Ну, и потом серьезный разговор о литературе в эмиграции. Он очень талантливый писатель, он не обозленный. Ему сейчас… сколько?.. ему за восемьдесят, конечно. Я отчасти согласился приехать в Европу, чтобы залететь в Мюнхен его повидать. Ну, вот это писатель третьей волны, которого знают здесь, но в недостаточной степени. Нашу книгу издал «Захаров». И она тут же распродалась, ее не найти теперь. Вот один пример. Но вообще-то, понимаете, когда я перестал получать визы здесь, в СССР, я решил заниматься… то есть я даже не решил заниматься эмиграцией, но они как-то сами приходили, как в «Ревизоре»: … потому что ты человек умный — не любишь пропускать то, что само плывет в руки«. Все эти люди: и Бродский, и Синявский, и другие проезжали через Вашингтон, я их затаскивал в лингафонный кабинет, просто случайно…

Д.С.: Это там вы записывали их?

Д.Г.: Да. Но я зол за такое, даже тогда, низкое техническое качество. Но, в общем и целом, хотя, конечно, это не великое поколение первой половины XX века, но все-таки интереснейшие люди, талантливые.

Эмиграция — это коммуналка, где все друг друга знают, и всё знают.

Д.С.: И все очень разные, конечно.

Д.Г.: Да. И я всегда говорил, что если бы были мозги у КГБ, они бы купили какой-нибудь большой дом, где бы все жили вместе. Но они обязаны были бы питаться вместе. (Усмехается.)

Д.С.: Идеал конструктивизма в искусстве.

Д.Г.: О, да, и тогда это был бы конец любой солидарности. Но я с ними со всеми познакомился. Когда я начал, мне было чуть за тридцать. И это была для меня огромная привилегия, даже второстепенные и неинтересные, все-таки они, когда вы коллекционируете, это как бабочки. И каждая бабочка, каждый жучок — он сам по себе, вы его готовите, препарируете, и он там… Я хотел вначале сделать сто интервью.

Д.С.: У вас двадцать восемь, да?

Д.Г.: Двадцать семь. Это в книге «Беседы в изгнании», там и Хазанов кстати. Ну, я это делал так, знаете, без задания, просто они шли и шли, и как-то накопились, это случилось как бы случайно. И потом я получил стипендию писать всю эту большую историю на «Радио Свободы». Это как раз от корпорация «Olin», они оружие производят.

Д.С.: Тут вы должны добавить: «тоже ЦРУ». (Усмехается.)

Д.Г.: Конечно! Конечно! Но я-то знал, что деньги такие, но какая была альтернатива? Игнорировать этих писателей? А сейчас уже нет СССР, и Америка ведет себя абсолютно безобразно, и начинаешь понимать, что власть — это власть, и интеллигент — он всегда диссидент.

Д.С.: Всегда?

Д.Г.: Ну, не всегда, но некоторые продаются очень охотно! (Смеется.)

Д.С.: Вот именно, да.

Д.Г.: Это, как: «Если вы не уберете вашу руку с моей груди в течение ближайших двух минут, я закричу». (Смеются.) Но, если подумать о советской власти — много было хороших идей. Вот вчера мы ехали по вечерней Москве: широкие бульвары, это великолепное центральное планирование. Много хороших идей было, просто они плохо выполнялись.

Д.С.: Конечно, можно было иметь такую сеть влияния, используя сексуальную революцию и движение хиппи. Они все левые. Они все молились на портреты Мао. А у нас все по старинке. Вот так вот — топором.

Д.Г.: Конечно это глупо было. А вот ЦРУ куда более умно поступило. Что бы они ни делали, им говорили: «О, вы хорошие такие, вот вам деньги!».

Д.С.: Конечно, привлекают…

Д.Г.: Вот подумайте, к какой бабушке вы хотите идти? К той, которая шлепает или к той, которая дает вам конфетки?

Д.С.: Да, да, безусловно.

Д.Г.: Ну, это Черномырдин сказал: «Мы хотели как лучше, а получилось как всегда». Было много хороших идей, но как-то все не получалось. И потом это все… навязывалось. Вы знаете, есть книга, называется «The Cultural Cold War», «Культурная холодная война», но там в основном речь идет о шестидесятых годах. Книгу написала англичанка Сандерс. Но она пишет там довольно откровенно такие вещи. Вот, например, было «Издательство [имени] Чехова».

Д.С.: Да-да, очень известное, в Нью-Йорке.

Д.Г.: Они получили более полумиллиона долларов от ЦРУ. Или, скажем…

Д.С.: Но они считали, что они на благое дело получают. Я уверен!

Д.Г.: Конечно. И так оно и было. Как можно быть против этого! Или, скажем, все эти издания Бориса Филиппова: двухтомник Клюева, Мандельштама, Ахматовой, Пастернака и так далее. Или, скажем… были такие курьезные моменты, скажем, она [Сандерс] пишет в этой книге, что Кестлер написал роман «Darkness at Noon». Как по-русски? Буквально перевести — это «Темнота в полдень», но название по-русски совсем другое («Слепящая тьма» — прим. ред.) Издательство получило дотацию от ЦРУ в пятьдесят тысяч долларов. Коммунистическая партия, французская, выкупила все экземпляры, они тогда уже на коммерческой основе, на прибыли, печатали новые, а те выкупали еще. И Кестлер разбогател. (Смеется.)

Но, я, когда писал мою историю эмиграции… В Америке есть такой Freedom of information Act — закон о свободном доступе к информации. Я написал в ЦРУ и в ФБР: «Давайте ваши данные, кого вы финансировали». «Дудочки» мне показали и сказали: «Мы бы открыли свою методику» — «Ну, хорошо, хотя бы в

Д.С.: Такой шпионаж, культурный шпионаж, я не знаю, как его правильнее назвать, то есть он работает и очень эффективный способ?

Д.Г.: Не шпионаж — обработка.

Д.С.: Обработка.

Д.Г.: Потому что секретов нет. Я работал переводчиком и сколько раз я подписывал такие соглашения, что ничего не разглашать! При всем желании, я никогда ничего не знал такого, что бы я мог продать хотя бы за пять центов. (Смеются.) Шпионаж — это все органы… Это миф. Они ничего не знают, чего вы не знаете сами, подробностей. Но пропаганда, обработка.

Д.С.: Пропаганда, да, пропаганда. А сейчас, при однополярном мире, она нужна вообще?

Д.Г.: Что?

Д.С.: Пропаганда.

Д.Г.: Идет вовсю!

Д.С.: Я понимаю, да. Но насколько она оправдана? Вообще, зачем она?

Д.Г.: Я совершенно согласен. Но меня никто не спрашивает. Я не Мердок. Кстати, он давал показания. Он в Австралии жил, потом в Англии, сейчас американское гражданство. У него брали показания в Сенате. Это такая проституция была, что конгрессмен перед камерой его спросил прямо: «У вас нет работы для меня?». Прямо перед камерами.

Вы что-то еще хотели спросить?

Д.С.: Мне интересно, конечно, если бы вы рассказали о встречах с Иосифом Бродским. Каково ваше восприятие его как личности? Он достаточно тяжелый был в общении человек.

Д.Г.: О, да, да. С ним разговариваешь — все время хватается за сердце. Но мое знакомство с ним началось еще до того, как он выехал за Запад. Но не личное. Я помню, где-то в конце

Я его спросил, почему он таким речитативом читает стихи? Ему это не понравилось, ему ничего не нравилось, он всегда морщился и был против.

Д.С.: Мое субъективное мнение, что это абсолютно стиль чтения Ахматовой, которое они все наследовали, в том числе и Бродский. Одинаковые.

Д.Г.: Да-да. И вообще, это русская традиция… даже глубже. Наконец, он сказал: «Ну, это от церковного песнопения, может быть, такая традиция пошла». Ну, вообще, если вы почитаете мое с ним интервью в книге, это сплошная дезинформация. Где он говорит одно, а я его так прижимаю немножко, и он наконец… «Ну, конечно, — он потом признается, — то-то и то-то». Но потом у нас… я у него взял это интервью на видео, которое вошло в книгу. И потом надо было устроить встречу с общественностью. А в Вашингтоне тогда был литературный фонд. Это была «первая» и «вторая волна» еще, когда стоишь сзади, и только видишь или белые волосы или никаких. Но встреча с ним имела место в подвале церкви. И эта старшая группа не пришла. В основном это была третья волна. Он уже получил Нобелевскую премию. Когда Бунин получил, это было воспринято как оправдание эмиграции. Что «наш взял»! Третья волна отнеслась к Бродскому нагло, с презрением. Довлатов и другие напечатали книгу «Не только Бродский». Но я пригласил, кроме того, еще Игоря Чиннова. Чиннов — это был писатель, поэт — русский, но из Риги. Так что эмигрантом русским… не знаешь, как считать. Я издал его сборник стихов. Ну, потом переиздавали здесь. Это изысканный поэт, минималист. Может быть, Россия не доросла еще до него. Но его знают теперь. Но тогда его совсем не знали. И он повел себя абсолютно безобразно. «Вот Бродский такой, а вот мы сейчас вместе с ним как бы на равных…» А Бродский ненавидел это все. А потом реплики из публики, все третья волна — еврейская волна, воспринимали его, так: «Ну, кто ты такой!» Так, открыто.

Д.С.: Бродского так воспринимали?

Д.Г.: Я его попросил прочитать что-нибудь. И он на память прочитал «Оду Жукову». Всех положил! Ну, я Иосифа видел последний раз в Европе в кафе. Теперь его нет.

Д.С.: Случайно увидели?

Д.Г.: Нет, мы с женой встретились с ним в кафе в Гринвич-виллидж. Вредный, трудный. Все выдумывал. Все, что он говорил, это было в общем — противоположностью правды. Ну, вот так. Я, наверное, уже устал, да и Паркинсон этот…

Д.С.: Огромное спасибо вам, что нашли время. Для нас это очень ценно!

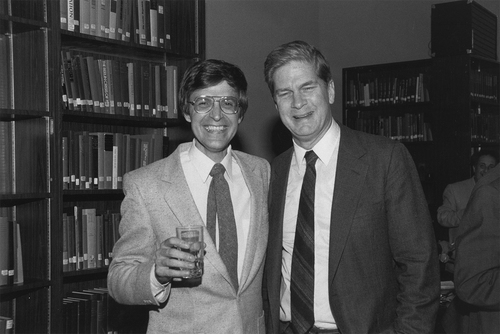

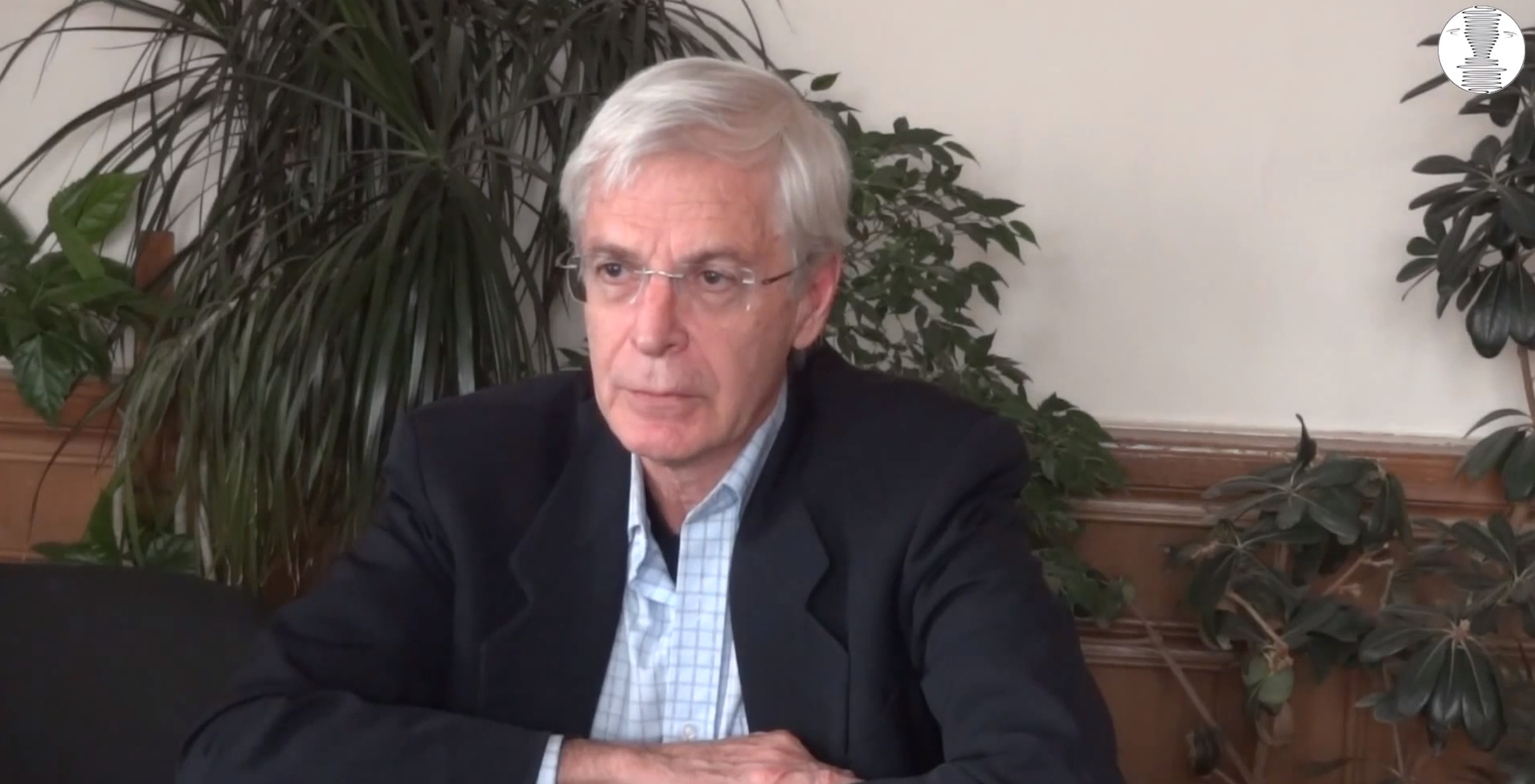

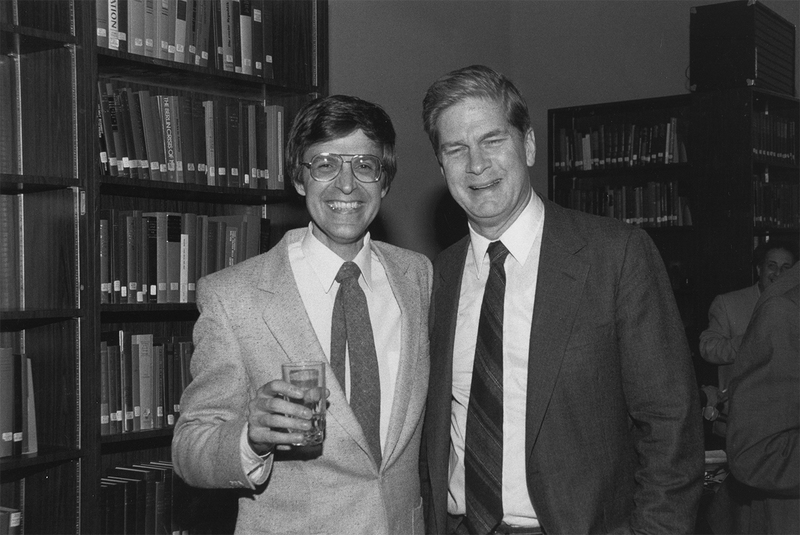

Фотографии к материалу любезно предоставлены Д. Глэдом